生物のおすすめの参考書ルートをわかりやすく解説します。これから生物の勉強を始める人や共通テストを使った入試を受験する人などの特に参考にしていただきたいです。使い方もあわせて解説していますので、ぜひご覧ください。

生物基礎と生物

生物では、生物基礎の内容をさらに深く理解し、そしてより詳細に生物学的な概念やプロセスを扱います。化学のように膨大な範囲へと、学習の対象が広がっていくというより、深い理解やより詳細な関連知識の暗記、知識を実験や考察に応用する力、計算力など、学習の対象(知識)を様々な切り口で発展させる力が求められると考えてください。特に二次試験の生物では、教科書に載っていないような設定の問題が多く、応用力が試されます。生物は理系生徒が学習する内容であり、生物基礎と比較すると、範囲の広さ以上の学習量が必要となっています。

また、理系の生物選択者にとって生物基礎は、学習しなくていい科目ではありません。確かに化学基礎や物理基礎ほど必須で土台になっているわけではなく、生物基礎をきちんと学んでいなくても中学理科を終えていれば、生物においてとりあえずの暗記をすることはできます。しかし、生物基礎のほうが詳しく学習する分野もあること、生物基礎の範囲できちんと理解できていなければ生物を本当の意味で理解することは難しいことなどから、生物基礎はなるべく早いうちに終わらせる必要があります。入試生物では生物基礎範囲が出題されることは少ないですが、教材でもタイトルでは「生物」とされていても「生物基礎」の範囲が自ずと含まれることも多く、まとめて学習できるなら、するに越したことはないでしょう。

生物をはじめとして理科の学習はどうしても後回しになりがちで時間が足りなくなることが多いですが、ある程度力をつけると安定して得点することができる科目でもあります。そのため、高校2・3年生の理系の生徒は特に生物の安定力を高めることで確実に合格に近づきます。また、文系の生徒にとって、生物基礎は短時間の学習で安定して得点できるようになることが重要です。生物基礎のみを使用する生徒は、学校の授業などを活用して進めると効率的に学習することができます。自らの現在の実力と合格に必要な得点を計算し、科目バランスを取りながら学習を進めましょう。

生物基礎/生物の特徴

- 特徴① 暗記量が多く、用語の定義や背景の理解が重要。

- 特徴② 生物現象のプロセスや流れをしっかり把握する必要がある。

- 特徴③ 基本的な知識を確実に覚え、問題演習を通じて理解を深めることで点数が安定する。

生物基礎

《メリット》

・生物基礎では特に、決まったパターンの典型問題が多く出題されるため、暗記が得意であれば、演習量を重ねることで安定して得点できる。

・化学基礎や物理基礎とは異なり、数学や計算に苦手意識があっても比較的取り組みやすい。

※計算問題が全くないわけではない。

・物理基礎や化学基礎に比べると、比較的苦手分野が全体にひびきづらい。ただし、頻出の分野が苦手だと致命的になることも。

・【理系】受験する学部によっては生物基礎・生物分野の前提知識を受験勉強で培っておくと、入学後に役立つことが多い。

《デメリット》

・暗記が苦手な場合、得点が伸びづらい。

※暗記ができない要因は、問題を解く前提となる知識や解法の暗記が足りていないことである場合が多い。演習より前提知識の理解・整理・暗記で解決できる可能性がある。

問題演習の前提となる知識や解法をどれだけ完璧に理解・暗記できるかが得点の伸びを左右する!

生物

《メリット》

・生物基礎、生物分野の前提知識を受験勉強で培っておくと、学部によっては入学後に役立つことがある。

・計算問題は生物基礎に比較すると出題されやすいが、物理や化学ほどではないため、計算が苦手な人は選びやすい科目ではある。

・物理や化学に比べると、比較的苦手分野が全体にひびきづらい。(ただし、頻出の分野が苦手だと致命的になることも。)

《デメリット》

・物理よりは計算問題の難易度が控えめとはいえ、計算の要素は十分にあり、そこで躓いている受験生もしばしばいる。

・共通テストレベルでも、覚えなければいけない知識の最低量が多い。

・レベルが上がるにつれて、問題に対して適切な切り口を見つける力や考察力をうまく伸ばせないと、点数が思うように上がらないことがある。

概念やプロセス、用語の定義などの知識を上手にインプット/アウトプットできるような勉強が功を奏する。

生物基礎/生物の学習について

生物基礎 ※分野構成:生物の特徴、ヒトの体の調節、生物の多様性と生態系

共通テストのみの場合、生物に進みたいが生物基礎に時間をかけられない場合、生物基礎から生物までもれなく学習したい場合など、どこまで生物基礎に重きを置いて学習するかで参考書の選び方や使い方が変わってきます。特に、生物に進むことを想定している場合、生物との時間の配分や使用する参考書を予め考えておいたほうが良いでしょう。

生物基礎の学習自体は、理解本と演習本を1冊ずつ学習することで完成させることができます。この基本の2冊を一周したら、過去問や予想問題集で共通テスト対策に移行します。ここで共通テスト対策をしながら既習の参考書を参照して復習を繰り返すことで、共通テストの高得点を狙えます。一方、生物の高得点を狙うための土台として生物基礎を学習する場合は、演習本の全分野で正当率6割、最難関ランクや医学部受験生は8割を達成することを目安に、生物に移るようにしましょう。

生物 ※分野構成:生物の進化、 生命現象と物質、 遺伝情報の発現と発生、生物の環境応答、生態と環境

大まかな学習の流れとしては、理解本で基本的な概念やプロセスを学んだ後、各演習本を用いて全ての分野を順に復習しながら、典型的な問題に関する知識の深度を上げていきます。全ての分野をバランスよく学習し、十分な演習量を重ねることで、安定して得点することが可能になります。

実際の二次試験では、大学・学部によって出題されやすい分野とそうでない分野がありますが、共通テストでは全分野から出題されます。そのため、偏りなくまんべんなく学習することが重要です。また、大学・学部によって解答形式が異なり、選択肢問題や記述が求められる場合など様々です。志望大学の解答形式をよく調べ、それに合わせた対策を行いましょう。

生物基礎/生物 学習のポイント

生物基礎

ポイント① 問題演習の前に、知識の暗記

生物基礎では、問題演習に取り組む前に、問題を解く前提となる知識の理解・暗記・整理を徹底することが重要になります。前提知識や解法の暗記が足りていない場合、必ずしも演習を重ねれば得点が伸びるというわけではありません。各分野ごとに、基礎知識を一通り身につけてから、問題演習に取り組むようにしましょう。

ポイント② 資料集やまとめ本を使用して、視覚的に覚える

資料集やまとめ本は、教科書の内容を整理・補足しながら覚えるために非常に役に立ちます。生物基礎は暗記量が多いからこそ、少しでも工夫して覚えていかないと、単純に時間が足りません。資料集の内容を隅々まで覚える必要はありませんが、教科書に書かれた内容をきっちり暗記するためにも、写真や図・グラフなどの教科書にはない様々な形での情報に触れておくことが重要です。

なお、生物基礎だけを時短で習得したい場合は教科書ではなく、市販の参考書を使用しても問題ありません。しかし生物に進むことを想定している場合は、基本的に教科書または教科書に準ずる教材を使用してください(詳細の理由は下記の 生物ポイント③に記載)。

ポイント③ 必要最低限の学習量で、高得点を狙う

文系の場合、社会など他の科目が優先であり、共通テストのみで利用する理科基礎にはあまり時間をかけることができません。しかし、しっかり学習したら点数が取れる基礎的な内容の科目のため、理科基礎は高得点勝負です。最低限の学習量でできるだけ良い結果を出せるよう、理解本と演習本1冊ずつをそれぞれ完璧にすることを目標に学習を進めましょう。

理系の場合も、生物への土台となるとはいえ、なるべく少ない教材で効率よく学習し、時間をかけすぎずに生物へ進めるよう意識するとよいでしょう。

生物

ポイント① 思考問題や記述問題の対策の前に、用語の定義をきちんと覚える

生物基礎と同様に、生物で得点がなかなか伸びない生徒の中には、用語が曖昧なまま発展的な内容を学習してしまう人が多くいます。確かに高いレベルの大学・学部を目指す場合、思考問題や計算問題、記述問題などの対策も必要ですが、まずは用語をきちんと覚えないと生物は特に太刀打ちできません。用語の定義を単に暗記するだけでなく、用語を見たらその定義が言えるくらいまで覚えてから思考問題などの発展内容へと進みましょう。

ただし、用語暗記だけを完璧にしても点数に直結するわけではありません。用語を暗記した後に、『セミナー生物基礎+生物(2023・2024新課程版)』の基本問題レベルの実践的な問題を解きながら、各用語に対して様々な角度から理解し直すことで知識が完成されます。用語暗記とは、一問一答などで暗記することだけではなく、実践的な問題を通して覚え直すことも含んでいます。初期のインプット学習に時間をかけすぎないよう十分注意してください。

※高校生物において全てのプロセスや概念を完全に理解するためには、大学レベルの知識が必要となる場合もあります。知識の背景を理解することはもちろん重要ですが、やりすぎると通常の高校生物の範囲を超えてしまうので、教科書や資料集の範囲に抑えて、実践でカバーすることを基本としましょう。

ポイント② 教科書+レベルに合わせた参考書を活用

確実な暗記がベースになる生物では、教科書での学習を基本とします。教科書中心の学習というと、もっと時短できる方法、初学者にもやさしい方法はないのかと思いがちですが、実際の受験生でも市販の理解本を使用して、合わなかった人も多いです。教科書より分量が少なく「やさしく」見える参考書でも、結局理解が難しい部分を資料集で補おうとしたり、より詳細の情報を求めて塾の先生に質問したりすることもしばしばあります。総合的に考えると教科書のほうが、他の教材を行き来することなく一直線で頭に入れられる「やさしい」教材であるといっても過言ではありません。

- 重要事項がわかりやすい

市販の参考書には、スタンダードに重要な部分だけでなく、教科書や学校の授業では理解が難しいだろうと思われる内容をカバーする意図がある。分かりにくい部分を丁寧に説明しているのか、単純に重要なのか、受験生は判断しながら読めない。教科書は無難であるからこそ、試験における「一般的な重要事項」が端的に分かる利点がある。

- 試験は教科書の学習範囲を踏まえて出題されるので、基本的な知識に漏れがない

大きな差があるわけではないが、市販の参考書は良くも悪くも、解説に力を入れている範囲にむらがある。教科書は学習指導要領に沿って作られているからこそ、確実に必要な基本知識を網羅できる。

- 教科書の記述方法、実験の資料が試験でかなり役に立つ

生物では、問題が設定している状況が最初に書かれている問題がかなり多い。このリード文は、読み慣れていないと状況の整理に時間がかかるので、分かりやすく噛み砕いている市販の参考書より、教科書の説明や語彙のレベルに慣れているほうが対応できる。さらに、教科書の記述を覚えていればそのまま使える記述問題があったり、教科書に載っている実験の状況によく似た問題が出題されたりすることもしばしばある。

教科書で一度学習してどうにも理解できなかった人は、市販の理解本を試しても良いでしょう。ただ注意してほしいのは、理解本の段階で分からないことも、実践問題を通じて理解できるようになる可能性は十分にあることです。意味がよく分からなくてもとりあえず暗記だけしておいて演習に進み、実験や観察などを題材にした、実践的な問題に対応するための考え方の癖がついていくことによって初めて、応用のきく知識として完成していきます。理解本の段階で100点の理解を目指さず、後々知識を整理するのに適切な教材を、長期的な目で選ぶのがポイントです。

ちなみに、もれなく網羅するには教科書を選ぶのが妥当ですが、教科書の章立ては、生物基礎と生物で「同じテーマなのに別のラベリングとなっている」「テーマごとの連関が章によってぶつ切りにされている」ことがままあり、分かりづらいと感じる人も一定数います。そのため、教科書を持っていない、あるいはもう基本が身についていて、レベルの高い内容を体系的に掴みたい人は、「ラベリングの枠組みを超えて体系的にまとめられた」市販の理解本を参照するのもおすすめです。

ポイント③ 難関ランク上位〜最難関ランクの入試と思考問題

難関ランク下位までは、思考問題といっても典型問題として教科書や問題集で学習する範囲に収まるものが多く、しっかり対策して固めることが可能です。しかし難関ランク上位〜最難関ランクを目指すとなると、思考問題への対応が鍵になります。

生物でいう「思考問題」とは?

実験や観察から生物の知識を使って考察する問題、あるいは分析する問題などが多く出題されます。この「思考問題」では、適切な知識を、具体的な状況に適切に当てはめる必要があります。

しかし、生物の知識を身につける最初の段階では、非常に具体的な次元で学習します。例えば、生物が生息するための仕組みや傾向を学ぶため、たくさんの固有名が出てきますが、生物のこの固有の状況を実験や観察で100%再現できるわけではありません。そのため、「思考」したい何かしらの要素を取り出し、時には別の物質に置き換えて実験・観察などをします。つまり、持っている知識と、問題で出されている条件から、どんな状況を再現したいのか、あるいは何を知りたいのか考えることも必要になるのです。ここを考えるのに、中学理科で学んだくらいの化学っぽい知識がやや必要になることもあれば、データ分析と知識でできる場合もあります。

さらに、思考問題には必ずといっていいほど論述が含まれます。適切な知識、実験できる次元に置き換えて問題の状況を把握する力、問われていることを問題の文脈にのせて言葉で説明する力など、総合的な力が揃ってはじめて得点できる、難易度の高い出題分野の一つです。

具体的な対策は?

まず前提として、事前に全てをパターンや知識でカバーすることは不可能です。試験では、近年の研究テーマや実際に用いられる実験手法などが背景にある問題、大学入学後の生物学習に通じるテーマなどが出題されることもあり、知識としては受験勉強の範疇を超えています。

しかし、高校生物の範囲内で理解できるように説明や補足が行われたうえで出題されることが多く、このような問題の誘導に乗っかって知識を引き出す作業に慣れる必要があります。他の思考問題も同様で、問題の条件から自分の手持ちの知識に結びつける、その考え方自体を、実際に問題を解いて体得していくことが重要です。また、論述形式で問われても対応できるよう、過去問などで形式に慣れておくことも忘れないようにしましょう。

知識や典型問題を踏まえたうえで応用力が問われるので、ポイント①でも示したように、まずは土台となる知識や典型問題が身についていないことには話になりません。かといっていつまでも暗記ばかりやっていても難関入試では太刀打ちできません。難関ランク上位〜最難関ランクの大学を目指すことを視野に入れている生徒は、実際の試験問題の考え方を身につける作業にしっかりと時間を残せるよう、計画的に学習しましょう。

生物基礎/生物の共通テストについて

生物基礎

◎出題範囲

第一問:小問集合(生物の特徴、ヒトの体の調節、生物の多様性と生態系から2〜3分野出題)

第二問・第三問:生物の特徴、ヒトの体の調節、生物の多様性と生態系から各問1〜2分野出題

センター試験から共通テストへの移行に伴い、思考力を試す問題が増えました。近年ではグラフの読み取り問題や図表を利用する問題など多様な形式の出題が見られ、年によって傾向が異なる状況にあります。しかし、難易度には大きな変化がないため、基礎的な知識の理解と整理、暗記を中心とした基本的な対策で十分対応できる内容になっています。 進化と多様性の出題頻度がやや低いですが、近年では2020年のセンター試験で出題されており、高得点を狙う生物基礎では一問一問の比重が大きいため、全分野をまんべんなく学習しておくことが重要です。

★直前期に予想問題集などで感覚を取り戻すこと!

生物基礎をはじめとする理科基礎科目は、他の科目に時間を取られるため、一度学習した内容を共通テスト対策までに忘れてしまうことがあります。共通テスト直前期には予想問題集や模試を使って十分な演習を重ね、共通テスト形式の問題に慣れておくことが重要です。本番を見据えて時間配分、問題の解く順番などを決めておくと良いでしょう。

生物

◎出題範囲

第一問:小問集合(生物の進化、 生命現象と物質、 遺伝情報の発現と発生、生物の環境応答、生態と環境ら超基本レベルの小問がまんべんなく出題)

第二問・第三問・第四問:生物の進化、 生命現象と物質、 遺伝情報の発現と発生、生物の環境応答、生態と環境から大問ごとに3分野出題

センター試験から共通テストへの移行に伴い、思考力を試す問題が増えました。具体的には、単なる知識を問う設問から、実験や観察を通して自ら必要な考え方やデータを選択して解く設問が増加しています。ただの暗記では対応できない問題が多くなっていますが、基礎的な典型問題がしっかり解ける状態であれば、すべて対応可能です。共通テストのために特別な対策をする必要はなく、普段の志望校向けの学習がそのまま役立つでしょう。

★模試などで落としてしまった問題は必ず復習し、確実に身につけること!

共通テスト生物は1問あたりの得点が大きく、1つのミスが大きな得点差になります。時間も他科目と比べてタイトです。問題の設定や条件の理解ミスで大問をまるごと落としてしまう可能性があります。落ち着いて問題の状況や条件を正確に把握し、ミスをしないことが重要です。 その一方で、共通テスト特有の対策はあまり必要なく、共通テスト形式での演習量は他の科目と比べ少ない傾向にあります。しかし、共通テスト形式の模試で間違えた問題や形式は、本番でも同様の形で出題される可能性が高いです。一度間違えた内容は後回しにせず、その時点で確実に身につける姿勢が重要です。共通テスト形式の模試で得点が伸びない場合は、分野ごとの基礎知識が不十分である可能性が高いので、基礎から復習して、確実に穴を埋めるようにしましょう。

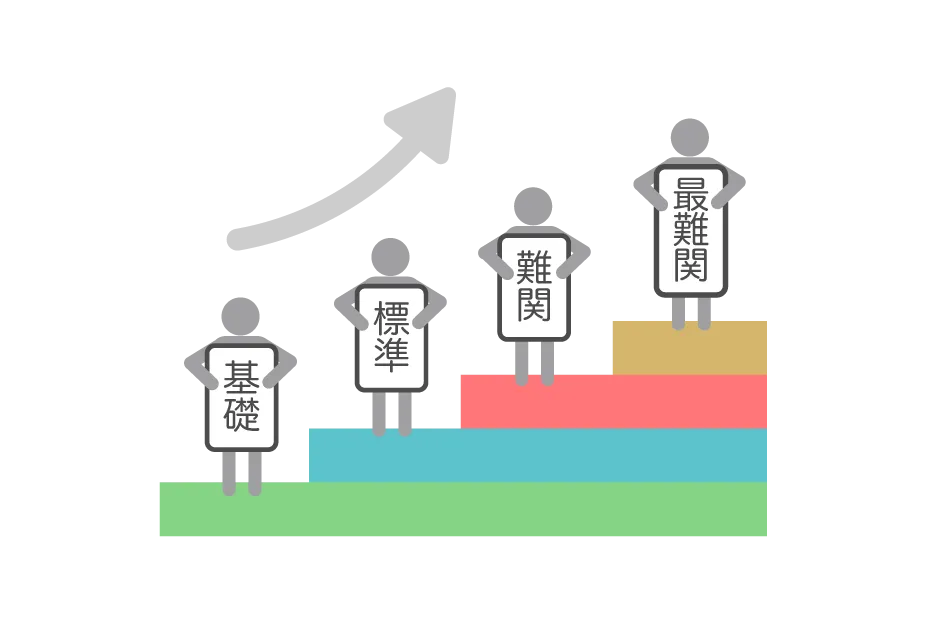

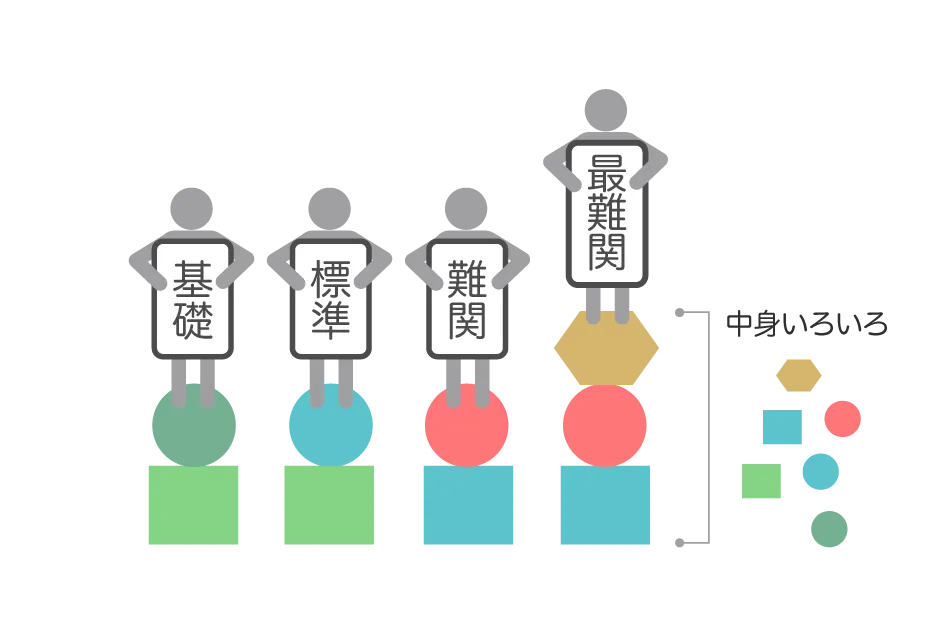

ルート種別

どの到達レベルの生徒でも、基本は同じ参考書を通過(当然カスタムすることもあるが、軸は同じ)。ランクを上げる=参考書を追加する。主要科目など、時間をかけて基礎に穴がないように固めていく科目に多い。

到達レベルによって、使用する参考書の組み合わせが異なる。ランクを上げる=参考書がそもそも異なる。副教科など、参考書の種類が多く(理解本・資料集・まとめ本・演習用問題集・一問一答…など)、なるべく少ない参考書数で効率よく終わらせたい科目に多い。

※これら2つの考え方を、同じ科目内で両方使うことも多い。最初に使うインプットの数冊はセット方式、問題集は積み上げ方式、など。

★生物基礎ルートではセット方式、生物基礎+生物ルートでは積み上げ方式を採用★

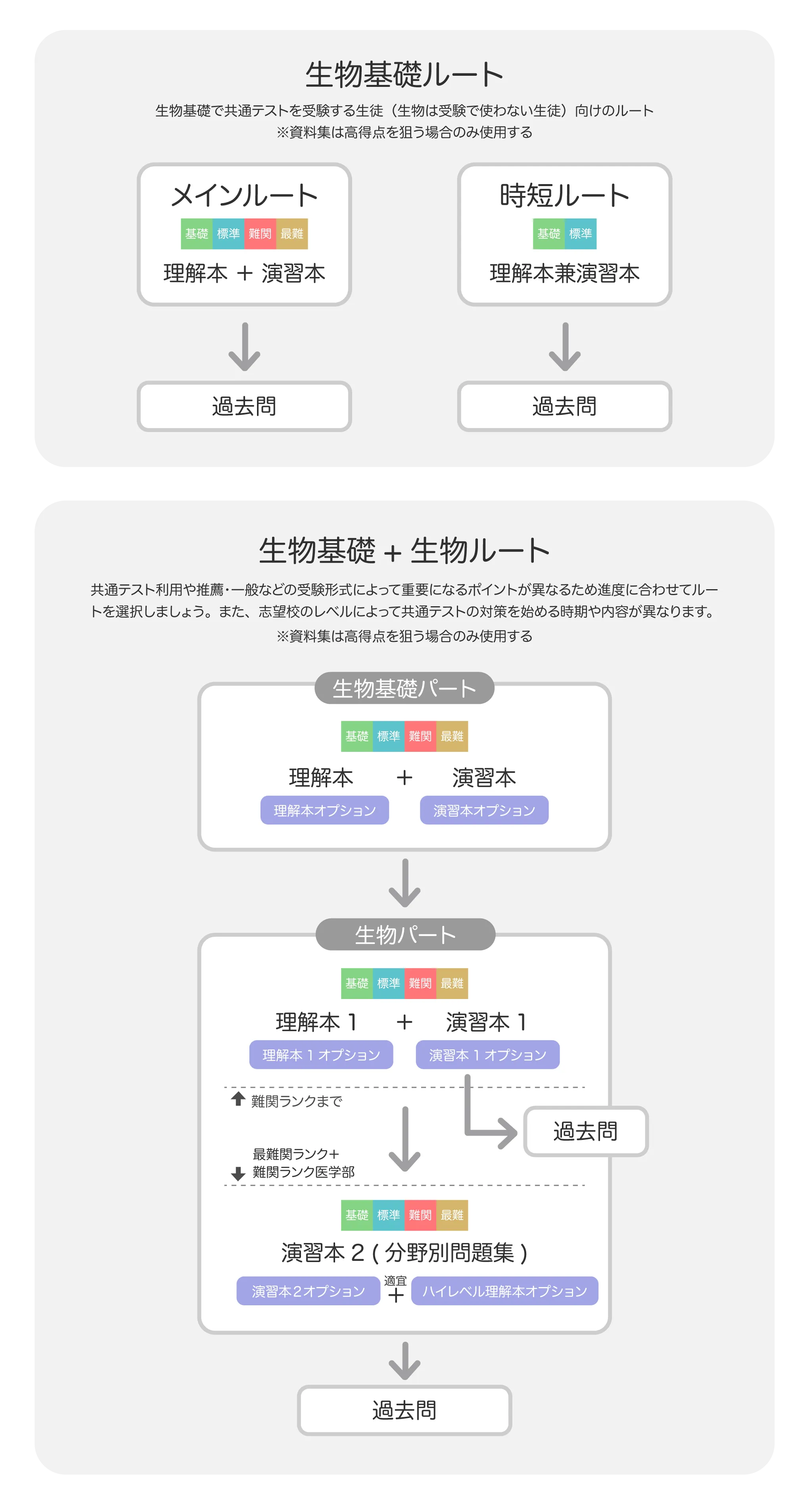

・生物基礎ルート

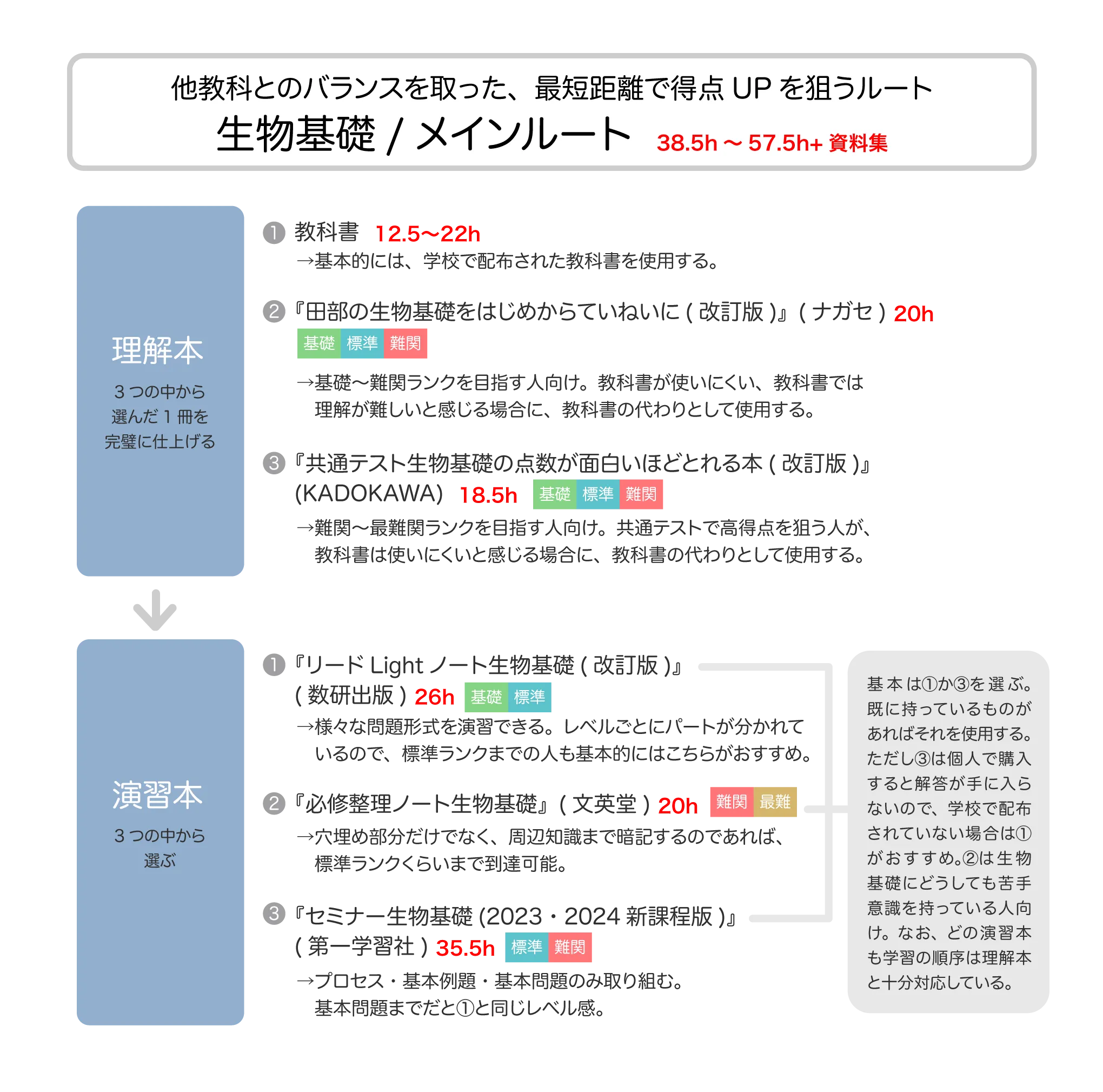

主に生物基礎を共通テストで利用する生徒を対象としてルートを設定しています。あまり時間をかけられない場合が多い科目であるため、最低限の学習量でできるだけ良い結果を出せるよう、理解本と演習本の2冊で過去問前まで完結するルートを用意しました。目指すランクや学習状況に応じて、自分に合った理解本や演習本を選びましょう。また、できるだけ時間をかけずに共通テストで平均点前後をとりたい生徒向けに、時短ルートも用意しました。

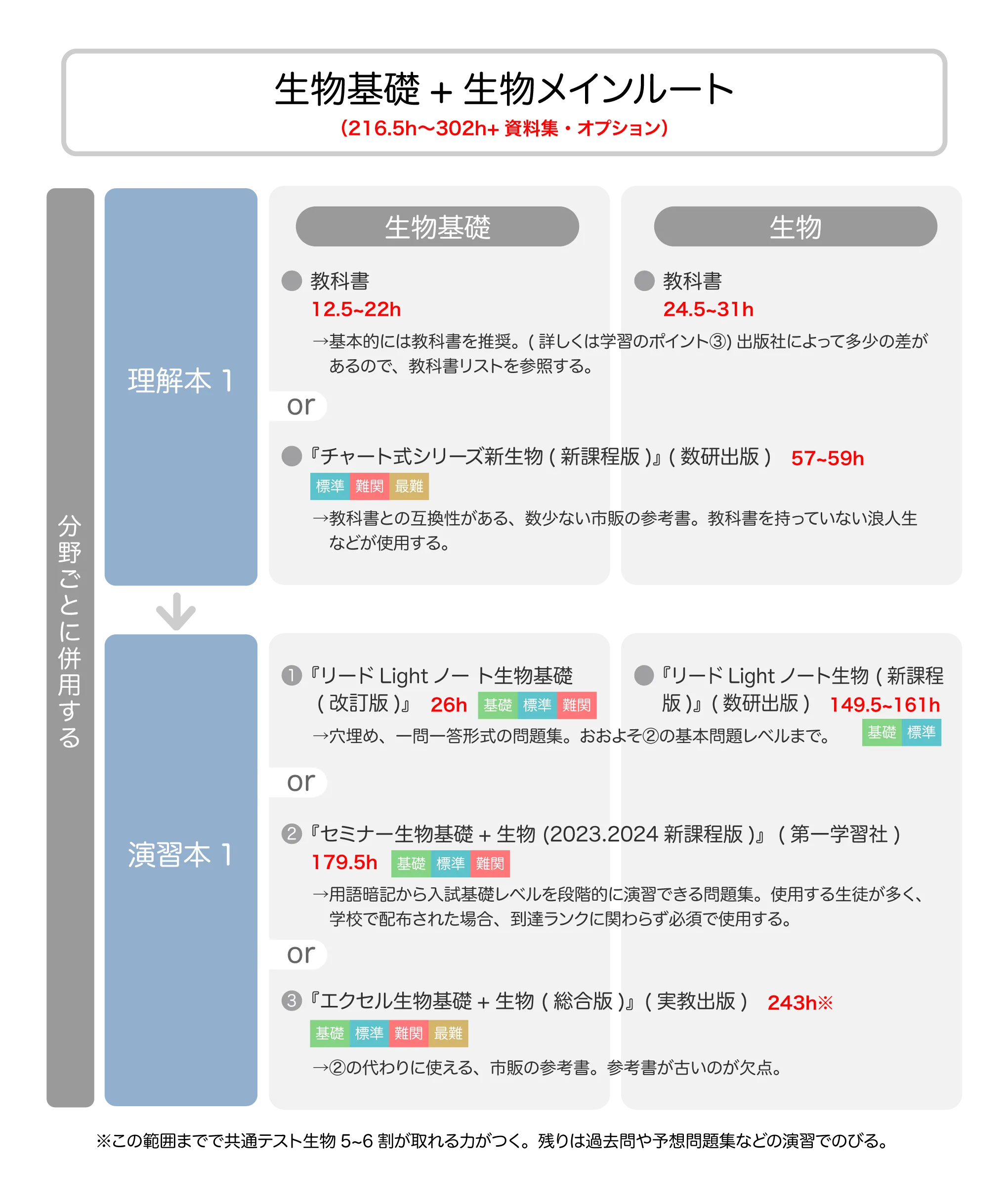

・生物基礎+生物ルート

基本的な学習の土台は最短距離で学習し、必要なレベルや他の教科とのバランスによって柔軟に対応できるよう構成しました。標準ランクまでは、生物基礎と生物それぞれに理解本と演習本を選び、難関ランク以降は必要な学習を適宜積み上げていきます。学習進度が遅くなりがちな理科は、時間が足りなくなることが多いです。丁寧に学習するべき範囲、時間を守って学習するべき範囲を区別して学習していきます。

生物基礎/生物MAP

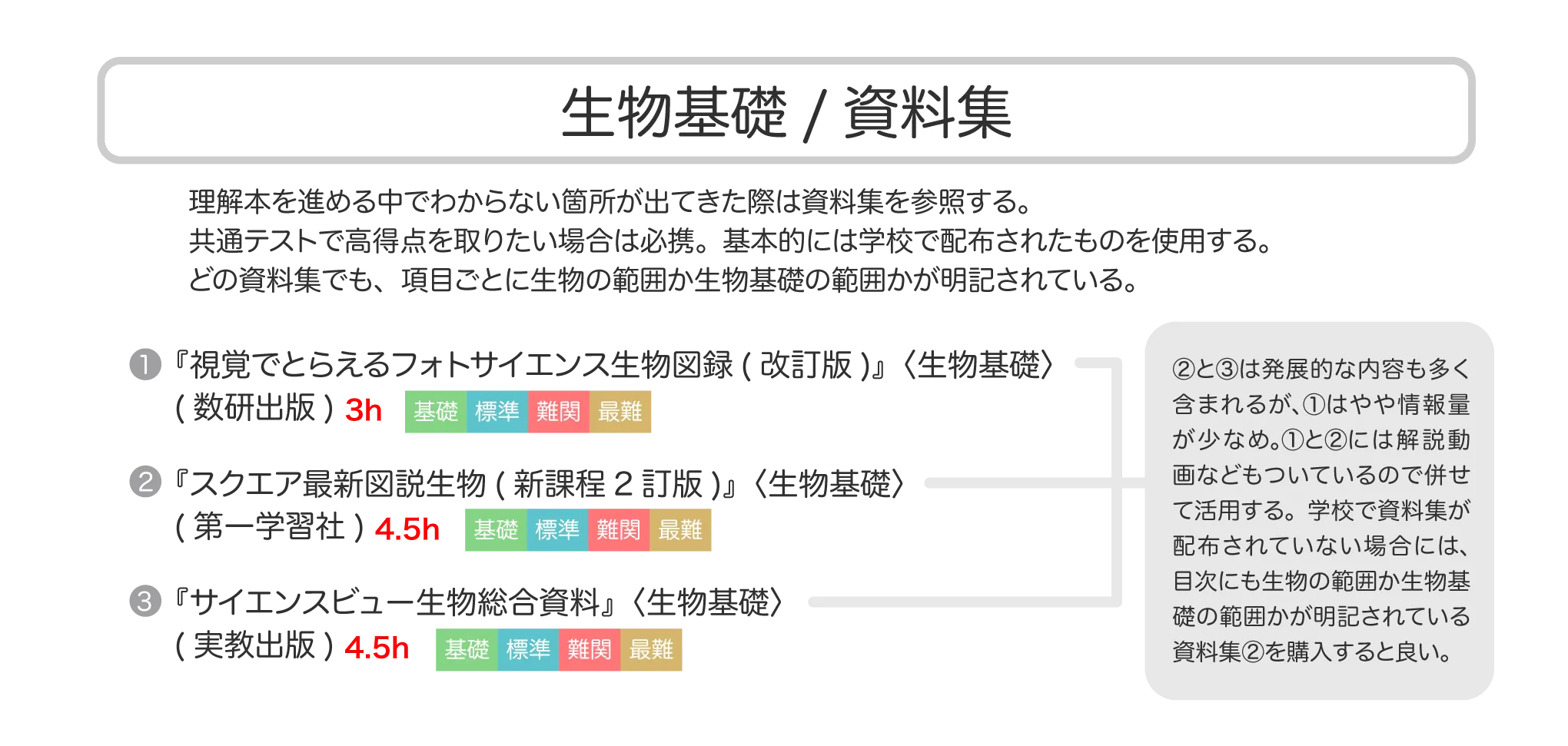

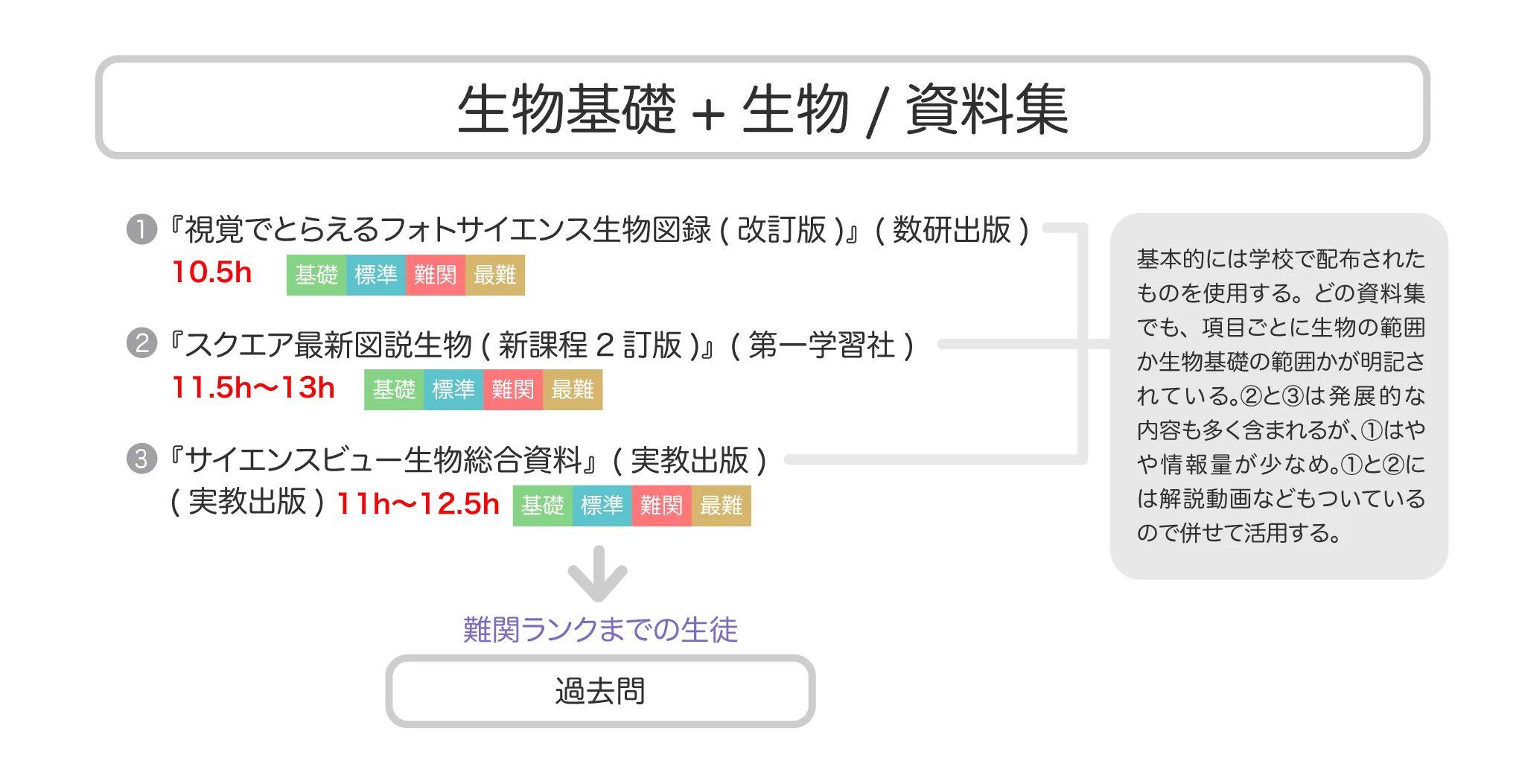

理解本1+演習本1を学習している際は教科書の隣に置いておき、教科書と一緒に確認する。演習本2以降では、気になる点や疑問が出たとき、問題に関する範囲を確認したいときに使用する。

共通テスト対策は直前期に行う

直前期に予想問題集を解く。標準ランクまでの学習で必要な内容は履修できている為、よほどでなければ特別参考書は使わなくてもよい。模試などで明らかに点数が取れていない分野はその都度復習を行うこと。

生物基礎ルート(38.5h~57.5h+資料集)

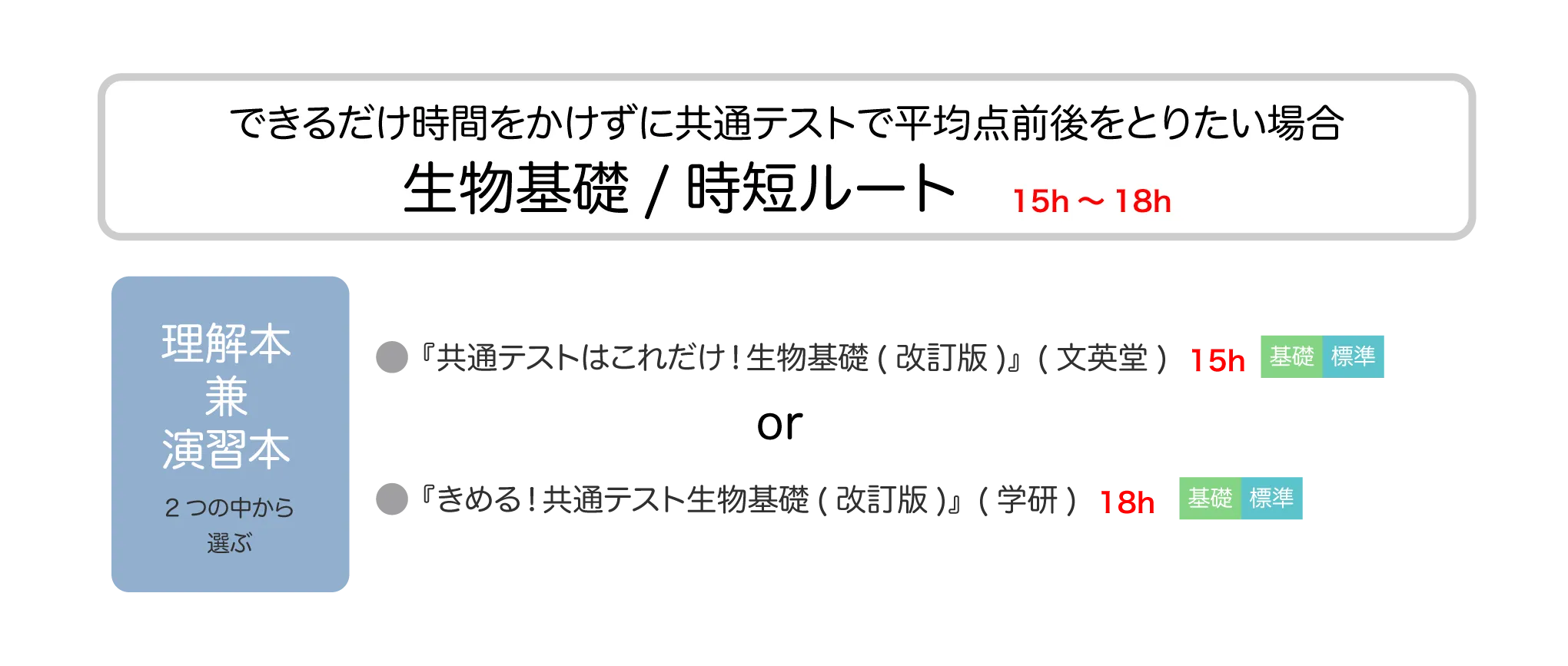

時短ルート(15h~18h)

資料集

ガイド

生物基礎が共通テストで必要な生徒を中心に、看護学部や農学部のごく一部(標準ランクくらいまでが多い)など生物基礎だけでも受験できる学部を志望する生徒は、こちらのルートを使用します。

教科書や学校配布の問題集があれば活用しましょう。

学校の授業や定期テストに沿って進めると効率良く学習できます。学校の授業が進んでいる場合も、ある程度内容を聞いたことがある状態であれば、教材の冒頭から学び直さずに今学習している分野から受験勉強を始めても大きな支障はありません。ただし、全範囲にふれる作業は早めに終わらせておくと、自分が苦手な単元を把握でき、試験対策に時間をかけられるのでおすすめです。

理解本で知識を身につけた後、演習本に取り組みましょう。

生物基礎は、化学基礎や物理基礎とは異なり、分野ごとに内容が大きく異なるため、理解本と演習本を行き来して学習することをおすすめします。ひとつの分野の知識を理解本で身につけたら、演習本でその範囲の問題演習を行うと良いでしょう。

演習本も一通り終わったら、過去問や予想問題集等で共通テスト形式の問題演習に取り組みましょう。

また、オプションとして時短ルートも用意しました。最短で共通テスト平均点前後をとりたい生徒にはこちらのルートがおすすめです。ただし、メインルートに比べて圧倒的に演習量が少ないので、必要であればメインルートの演習本の中から1冊選んで追加することも検討しましょう。

【所要時間】20h ①理解本 ②生物基礎をはじめからしっかりと固められる、初学者向けの参考書です。背景知識をきちんと扱う丁寧な解説文が特徴的で、必要な場合は中学の理科の知識にも触れています。フルカラーかつ大きな図によって、複雑な構造・しくみ・経路などを正確に理解できます。各テーマの終わりに確認テストが、各部の終わりにチェックテストが掲載されており、理解度と知識の定着度を確認できます。 ③問題は知識を確認するシンプルなものが多いため、本書の後は予想問題集などで共通テストの出題形式に慣れておくことをおすすめします。

【所要時間】18.5h ①理解本 ②高得点を狙うための実力を一冊で身につけられる共通テスト対策本です。背景を整理しながらまとめられた解説で、必要な知識を短時間で要領よく、正確に理解しながら覚えられます。ページ数は少ないですが、1ページあたりの情報量は他の参考書と比較してかなり多いです。雑談的な記述は印象に残りやすく、暗記に役立ちます。解説を読んだ後、問題に取り組むことで、実際の共通テストの形式での知識の使い方を身につけ、思考力や判断力を養えます。③他の理解本と比べて共通テストで頻出の典型的な問題に多く触れることができます。さらに、問題の解き方が順序立てて丁寧に解説されているので、間違えた問題は解説を熟読しましょう。

【所要時間】26h ①問題集 ②基礎事項の習得に適した問題集です。まとめパートの穴埋めと一問一答での知識の整理から始めて、例題、基本問題、章末総合問題と徐々に難しい問題に取り組みます。問題解説が十分に丁寧であるほか、例題の解説動画と重要用語の確認テストのデジタルコンテンツがついており、非常に自習向きの教材と言えます。 ③巻末チャレンジ問題として共通テスト形式の問題の掲載がありますが問題数は少ないため、本書の後に予想問題集などで演習を積みましょう。

【所要時間】20h ①まとめ本 ②書き込み式のまとめ部分とその確認となる問題演習により、試験に頻出の知識を整理しながら暗記できる参考書です。書き込み式のまとめ部分では、学習上の重要事項が空欄になっており、空欄に語句を書き込むことで自然とその内容を系統的に理解できるようになっています。試験によく出る重要な実験や計算問題については、「重要実験」と「例題研究」で確実に押さえることができます。各章末の「練習問題」と各編末の「定期テスト対策問題」では、知識の理解度と定着度を確認しましょう。基礎~標準ランクを目指す生徒向けに、教科書や理解本で知識を身につけた後、基礎を確実に固めるための一冊として採用しました。 ③問題数が少ないため、共通テストの出題形式に十分慣れられるよう、本書の後に過去問や予想問題集などで演習を積みましょう。

【所要時間】35.5h ①問題集 ②収録問題数がとても多く、網羅性が高い問題集です。基礎知識の確認や典型問題から思考力・読解力の必要な実際の入試問題まで徐々にステップアップすることが可能です。 ③生物基礎を共通テストのみで使用する場合は、「発展例題」「発展問題」及び巻末の問題に取り組む必要はありません。目指すレベルや試験までの期間に応じて取り組み方を変えましょう。また、単体での学習には適していないので、教科書や理解本を併用しましょう。

【所要時間】9h ①問題集 ②「プロセス」は穴埋め式や選択式で基礎知識を確認する問題、「基本例題」はその単元で特に問われることの多い典型的な問題です。難易度は『リードLightノート生物基礎(改訂版)』における「リードC」の問題に相当します。 ③忘れていた用語や理解の不足していた箇所は本書のまとめページや教科書でよく確認しましょう。このレベルは必ず完璧にしてから次のレベルに進みましょう。

【所要時間】26.5h ①問題集 ②「基本問題」は、教科書レベルの重要知識を問う問題が主ですが、読解力を要する問題や実験がテーマの問題も一部存在します。 難易度は『リードLightノート生物基礎(改訂版)』における「リードC+」の問題に相当します。 ③「基本例題」の類題が多く出題されます。共通テストでも問われやすい論点なので確実に押さえておきましょう。

【所要時間】15h ①理解本兼演習本 ②共通テストに必要な知識だけをまとめ、基礎からわかりやすく解説した一冊です。生物が苦手な受験生でも、例題を解きながら読み進めれば、十分な知識と対応力を身に付けられます。第1編では、丁寧な説明と見やすい図、問題演習の繰り返しにより知識の定着を図り、第2編では、共通テストの過去問を題材にした問題の読み解き方と解答の導き方を学びます。共通テストで時間をかけずに平均点前後をとりたい生徒がこの一冊だけで生物基礎のインプットを終わらせることを想定し、基礎ランクに設定しました。 ③単元ごとに「これだけでも共通テストで平均点!」「共通テストで平均+10点」の2段階構成になっており、時間がない人は「これだけでも平均点!」だけを重点的に学習することも可能です。

【所要時間】18h ①理解本兼演習本 ②分量が多くなく読みやすいため、生物基礎が苦手な生徒にもおすすめな参考書です。フルカラーで見やすいレイアウト、豊富な図解やイラスト、講義形式の解説で取り組みやすく、効率的に共通テスト対策ができます。テーマごとに掲載されている、共通テスト・センター試験の過去問から厳選された演習問題を解くことで、知識の定着度を確認するとともに、身につけた知識の使い方を学び、思考力や判断力を養えます。 ③共通テスト・センター試験の過去問の中でも特に設問文が長く、読解力を要するタイプの問題が多く掲載されています。一問一問丁寧に取り組みましょう。

【所要時間】10.5h、〈生物基礎〉3h、〈生物〉7.5h ①資料集 ②充実した図解と教科書よりも専門的な解説により、生物基礎の理解を深めることに役立つ資料集です。理解本や問題集での学習時に生まれた疑問点や、より深く知りたいと感じた点を調べるための補助教材として採用しました。カラフルな写真や図解に触れることで、視覚的なイメージを掴み、必要事項を覚えやすくなる効果も期待できます。本書は書名に「視覚でとらえる」とある通り、写真や図解の量が特に多く、ページ右上のQRコードから見られる映像コンテンツも充実しています。 ③情報量が膨大なので全て読み通すことはせず、学習の補助として使用しましょう。本書は各項目が生物と生物基礎のどちらに属するか目次に記されているため、参照しましょう。

【所要時間】13h、〈生物基礎〉4.5h、〈生物〉8.5h ①資料集 ②充実した図解と教科書よりも専門的な解説により、生物基礎の理解を深めることに役立つ資料集です。理解本や問題集での学習時に生まれた疑問点や、より深く知りたいと感じた点を調べるための補助教材として採用しました。カラフルな写真や図解に触れることで、視覚的なイメージを掴み、必要事項を覚えやすくなる効果も期待できます。本書は巻頭のさまざまな生物の写真や、映像コンテンツを見られるQRコードといった定番の要素に加えて、各章冒頭の「学びマップ」や巻末の「付録」など、学習の助けになる要素が散りばめられています。 ③情報量が膨大なので全て読み通すことはせず、学習の補助として使用しましょう。本書は各項目が生物と生物基礎のどちらに属するか目次に記されているため、参照しましょう。

【所要時間】12.5h、〈生物基礎〉4.5h、〈生物〉8h ①資料集 ②充実した図解と教科書よりも専門的な解説により、生物基礎の理解を深めることに役立つ資料集です。理解本や問題集での学習時に生まれた疑問点や、より深く知りたいと感じた点を調べるための補助教材として採用しました。カラフルな写真や図解に触れることで、視覚的なイメージを掴み、必要事項を覚えやすくなる効果も期待できます。本書は生物科目の基本概念をまとめた巻頭の「ビジュアルインデックス」、分子などの構造を立体視によって把握するためのステレオグラムなど、特徴的な要素が盛り込まれています。 ③情報量が膨大なので全て読み通すことはせず、学習の補助として使用しましょう。

生物基礎+生物メインルート(216.5h〜302h+資料集・オプション)

生物と生物基礎の学習順序

基本的に、学校の授業の進度に合わせる場合は①、合わせない場合は②になることが多いです。ただし、学校の授業で生物基礎と生物を同時に学習している場合もあります。学校ではどの範囲を勉強しているのか、教材の目次を確認する、分からない場合は学校の先生に訊いてみるなどしましょう。①だと、進度によっては生物基礎に時間が割けないので、自信がない場合②を選択するのも良いでしょう。学校の進度に合わせるか、生物基礎からしっかり学習し直すのか、どちらが最適かはそれぞれの学習状況によって個別で判断してください。

① 生物と生物基礎を分けて学習する

生物基礎の受験勉強をまだしたことない状態であっても、中学で理科をある程度理解している状態であれば、学校の進度に合わせて一旦生物ルートを進めても構いません。しかし、生物基礎をきちんと理解していないと生物の知識を固めるのは難しいため、生物ルートの理解本1と演習本1をひと通り終えるまでに、生物基礎を1周してください。もし同時に進めるのが難しいようであれば、先に学習してしまうか、長期休みを利用して進めるのがおすすめです。生物の教材の中には、生物基礎のおさらいを付録のような形で載せているものもあるので、そういった教材を選ぶのも良いでしょう。

ただし、難関ランク以上を目指す人は学校の進度に合わせているといずれ間に合わなくなります。最初からまとめて学習する、あるいは学校の進度を早めに追い越して定期テスト前に再確認するのがおすすめです。

② 生物と生物基礎をまとめて学習する

学校の進度を気にしなくてよい浪人生は特に、体系的な理解ができる点からこちらを推奨しています。下記ルートの中では、教科書or『チャート式シリーズ新生物(新課程版)』+『セミナー生物基礎+生物(2023・2024新課程版)』の組み合わせで学習するのがおすすめです。 教科書学習だと、生物基礎と生物が別の教材であることが多いので、学習順序は問題集に合わせる必要がありますが、その分教科書の利点はそのままに使えます。一方『チャート式シリーズ新生物(新課程版)』を選ぶと、生物基礎と生物の垣根なく、分野ごとに学習できるのが大きなメリットです。分野ごとに学習すると、生物基礎と生物を一つの科目として、体系的にまとめ上げた形で理解することができます。

資料集

ガイド

学校の授業を活用するにしても、どこかのタイミングで学校の授業の進度を追い越さないと基本的には間に合いません。特に最難関ランク+難関ランク医学部を目指す生徒はマスターしなければならない内容が多いため、授業に合わせずになるべく早く生物に移ることをおすすめします。

- 定期テストを活用する場合、テスト前に演習本の該当項目を復習して、取りこぼしのないようにしましょう。

- 受験勉強開始時点で生物基礎範囲で遅れをとっている場合には並行して学習し、なるべく早く追いつきましょう。

- 早期に受験勉強を開始する場合、高1の夏休みまでに生物基礎パートを完成させ、素早く生物パートに移るのが理想的なペースです。

- 受験勉強を始めるのが高2、高3の場合、理想的なペースに間に合わないとしても長期休みなどをうまく利用して集中的に生物基礎を終わらせ、理科を後回しにしすぎないようにしましょう。可能であれば、生物基礎と生物を並行し、早めに生物基礎を終えられると時短になります。

★生物で難関ランク(医学部を除く)までを目指す生徒

高3の夏休みが終わる前には演習本1を終えて過去問演習に移るのが理想的なペースです。志望校の傾向を掴み、それに向けて対策する必要があるので、もしこの目安よりも時間が足りない場合も、理解本と演習本を完璧にすることにこだわらず、ひと通り頭に詰め込んだら過去問を一度解いてみましょう。

★生物で最難関ランク+難関ランク医学部以上を目指す生徒

高2の冬から高3の夏にかけて演習本2やハイレベル理解本で苦手分野を対策して知識レベルを上げた後、高3の夏休み以降は過去問演習に移るのが理想的なペースです。もしこの目安よりも時間が足りない場合も、高3の夏休み以降は早めに過去問演習に取りかかりましょう。演習不足、知識不足を感じた際に適宜演習本2やハイレベル理解本で補います。とにかく時間が足りないので、丁寧に学習するといっても学習のペースは目安時間より落とさないようにしてください。

過去問で対策する時間をしっかり確保するように注意しましょう!!

生物は、資料問題・計算問題・考察問題・記述問題など、問題形式の種類が多く、また大学や学部によってかなり傾向が異なります。他科目よりも志望校に合わせた対策が非常に重要です。上記のペースはやや早めに取り組む仕様になっていますが、過去問対策の期間は必ず確保し、過去問を解いたうえで演習本に戻るなど復習を重ねるのが最も効率的かつ効果的であると考えてください。

生物基礎パート

【所要時間】59h、〈生物基礎〉22.5h、〈生物〉36.5h ①理解本 ②簡潔かつ要点を捉えた解説を求める人におすすめの理解本です。本文は全て黒色で図版のみがカラーのシンプルな紙面構成も特徴的です。用語の定義が厳密で網羅性も高く、使用感が教科書と似ています。教科書を持っていない生徒は、本書を購入して使用するとよいでしょう。生物基礎・生物をこの一冊で学習することが可能です。 ③解説と図版を見比べ、セットで理解することが大切です。演習本と並行して取り組み、単元ごとに知識を定着させましょう。

【所要時間】26h ①問題集 ②基礎事項の習得に適した問題集です。まとめパートの穴埋めと一問一答での知識の整理から始めて、例題、基本問題、章末総合問題と徐々に難しい問題に取り組みます。問題解説が十分に丁寧であるほか、例題の解説動画と重要用語の確認テストのデジタルコンテンツがついており、非常に自習向きの教材と言えます。 ③本書の問題は『セミナー生物基礎+生物(2023・2024新課程版)』の基本問題までに相当する難易度で、やや易しめです。目指すレベルや試験までの期間を考慮して教材を選びましょう。

【所要時間】9h ①問題集 ②「プロセス」は穴埋め式や選択式で基礎知識を確認する問題、「基本例題」はその単元で特に問われることの多い典型的な問題です。難易度は『リードLightノート生物基礎(改訂版)』における「リードC」の問題に相当します。 ③忘れていた用語や理解の不足していた箇所は本書のまとめページや教科書でよく確認しましょう。このレベルは必ず完璧にしてから次のレベルに進みましょう。

【所要時間】26.5h ①問題集 ②「基本問題」は、教科書レベルの重要知識を問う問題が主ですが、読解力を要する問題や実験がテーマの問題も一部存在します。 難易度は『リードLightノート生物基礎(改訂版)』における「リードC+」の問題に相当します。 ③「基本例題」の類題が多く出題されます。重要な論点なので必ず押さえておきましょう。

【所要時間】24.5h ①問題集 ②「発展問題」は、個別試験で実際に出題された入試問題です。論述や作図・計算を要する問題が多く、習得には時間がかかります。 ③時間をかけて丁寧に答え合わせをし、解答作成のプロセスを身につけましょう。

【所要時間】243h ①演習本 ②一問一答などで学習してきた知識を使ってできるだけ早く応用問題に進んでいくためにおすすめの参考書です。基本問題から大学入試の改題などが採用され、一問一問の文章量、ボリュームも大きいため、基本問題から入試問題を意識した学習をしたい生徒向けに採用しました。問題形式が多彩でセミナーと比較し、発展問題がA、Bと難易度で分かれており、分量も多くなっています。ウォーミングアップでの穴埋めの分量も多く、基礎内容から負荷をかけて学習することができます。 ③一問一問の分量が多く、難易度も高いため苦手な人は躓きやすい構成になっています。教科書や理解本を先に十分読み込んでおきましょう。

【所要時間】23.5h ①理解本 ②左ページにまとめ、右ページに穴埋め問題の「確認しよう」という構成で、内容の理解と知識の定着を1冊でこなすことができる参考書です。応用問題の「解いてみよう」には丁寧な解説がついています。 ③まとめの文章量は他の理解本と比べて少なめです。今後わからない用語が出てきた時は、教科書や資料集も使って調べるようにしましょう。また、『必修整理ノート生物基礎』とは役割が被っているので、併用はおすすめしません。

【所要時間】25.5h ①理解本 ②わかりやすい喩え話を用いた講義調の解説で、生物基礎を基礎中の基礎から学習することができる理解本です。ページ数は多いものの、コミカルなイラストや図解がおよそ半分を占めるため、多くの生徒が難なく読み通すことができるでしょう。生物基礎に苦手意識のある生徒や、一から学習する生徒にもおすすめできる理解本としてルートに採用しました。 ③必ず別冊問題集とセットで学習し、読んだ内容を問題演習で記憶に定着させましょう。

【所要時間】24h ①理解本 ②情報量の比較的多い理解本です。丁寧な解説とわかりやすい図、解説の後の問題演習で、基礎知識と根本原理をおさえ、得点力を養えます。各項目の重要度、出題頻度が三段階で表示されているため、優先順位をつけて学習することができます。断片的で覚えにくい情報を、ひとつながりのストーリーとしてインプットできるため、一度で知識を定着させやすいことがポイントです。 ③問題は知識を確認するシンプルなものが多いため、本書の後は別の問題集で演習を積むとよいでしょう。

【所要時間】20.5h ①理解本 ②画像や図の多いカラフルな紙面で、初めて学習する人でも取り組みやすい理解本です。教科書の紙面が好みではない生徒向けに、読みやすく理解しやすい理解本として採用しました。重要用語は赤字で書かれ、重要なポイントには黄色のアンダーラインが引かれています。用語の定義を確実にインプットすることを意識して取り組みましょう。図やグラフの指し示すことや、実験の内容まできちんと把握しておくと、次の参考書でスムーズに問題演習に移ることができます。 ③演習本と並行して取り組み、単元ごとに知識を定着させましょう。

【所要時間】26h ①理解本 ②教科書に似たレイアウトの理解本です。1ページあたりの情報量が多く、細字で発展的な内容が多く書かれています。全編を読み通すことで、体系的な知識を身につけることが可能です。また、カラーで見やすい図解が多数掲載されています。「テスト直前チェック」ではその章で学習した内容を一問一答で確認でき、「定期テスト予想問題」では典型的な問題の解き方を学ぶことができます。 ③解説がやや簡潔で用語がテンポよく登場するため、生物基礎を一から学習する生徒にはやや使いづらい教材です。学校の授業と並行して使用する場合は問題ありません。

【所要時間】23h ①理解本 ②学校の授業や教科書レベルの内容を詳しく、丁寧に説明した参考書です。重要な部分を色分けして強調したり、覚えておきたいポイント、問題を解くためのポイントをまとめたりするなどの工夫がされているので、要点を効率よく勉強でき、オールカラーの豊富な図解、イラスト、写真などもあわせて基礎からしっかり理解できます。章末の「定期テスト対策問題」では学習内容の理解度、知識の定着度を確認します。初学者や、学校の授業内容に不安がある生徒向けに、一番初めに取り組む一冊として採用しました。 ③問題は知識を確認するシンプルなものが多いため、本書の後は別の問題集で演習を積むとよいでしょう。

【所要時間】20h ①まとめ本 ②書き込み式のまとめ部分とその確認となる問題演習により、試験に頻出の知識を整理しながら暗記できる参考書です。書き込み式のまとめ部分では、学習上の重要事項が空欄になっており、空欄に語句を書き込むことで自然とその内容を系統的に理解できるようになっています。試験によく出る重要な実験や計算問題については、「重要実験」と「例題研究」で確実に押さえることができます。各章末の「練習問題」と各編末の「定期テスト対策問題」では、知識の理解度と定着度を確認しましょう。基礎~標準ランクを目指す生徒向けに、教科書や理解本で知識を身につけた後、基礎を確実に固めるための一冊として採用しました。 ③問題数が少ないため、本書の後は別の問題集で演習を積みましょう。

【所要時間】36.5h、〈★3,★2〉 18.5h、〈★1,★0〉18h ①一問一答 ②入試問題の文脈で穴埋め問題に取り組める一問一答です。高校で使用されている生物基礎の全教科書の用語の徹底分析をもとに、各用語の頻出度が★マークで明示されています。そのため、重点的に覚える必要のある用語が一目でわかり、自身の目指すレベルに合わせて効率的に学習することが可能です。共通テストはもちろん、国公立・私立大まで、すべての入試で問われる生物基礎用語が完全網羅されており、入試に直結した問題を解き進めていくことで、短期間で効果的に得点力が身につけられます。国公立大学二次試験・私立大学入試の対策をしたい生徒は、まず「記述式」の★3と★2の用語を確実に覚えることを目標にし、高得点を狙いたい人は、★1や★0の用語も覚えましょう。理解本の知識を別の文脈で整理したい生徒向けにオプション教材として採用しました。③ボリュームが多いため、最初から全部を完璧にしようとせず、レベルに合わせて難易度を上げていくことが必要です。繰り返し知識を確認し、理解を深めていくことが肝心です。まずは理解本やまとめ本で内容を理解してから本書で知識を定着させましょう。また、論述・考察問題は他の参考書で対策する必要があります。

生物パート ①標準ランクまでのルート

【所要時間】59h、〈生物基礎〉22.5h、〈生物〉36.5h ①理解本 ②簡潔かつ要点を捉えた解説を求める人におすすめの理解本です。本文は全て黒色で図版のみがカラーのシンプルな紙面構成も特徴的です。用語の定義が厳密で網羅性も高く、使用感が教科書と似ています。教科書を持っていない生徒は、本書を購入して使用するとよいでしょう。生物基礎・生物をこの一冊で学習することが可能です。 ③解説と図版を見比べ、セットで理解することが大切です。演習本と並行して取り組み、単元ごとに知識を定着させましょう。

【所要時間】57h ①理解本 ②簡潔かつ要点を捉えた解説を求める人におすすめの理解本です。本文は全て黒色で図版のみがカラーのシンプルな紙面構成も特徴的です。用語の定義が厳密で網羅性も高く、使用感が教科書と似ています。教科書を持っていない生徒は、本書を購入して使用するとよいでしょう。生物基礎・生物をこの一冊で学習することが可能です。 ③解説と図版を見比べ、セットで理解することが大切です。演習本と並行して取り組み、単元ごとに知識を定着させましょう。

【所要時間】149.5h ①演習本 ②基礎事項の習得に適した問題集です。まとめパートの穴埋めと一問一答での知識の整理から始めて、例題、基本問題、章末総合問題と徐々に難しい問題に取り組みます。問題解説が十分に丁寧な上、例題の解説動画と重要用語の確認テストのデジタルコンテンツがついており、非常に自習向きの教材です。 ③教科書や理解本を1章読むごとに本書の対応する章に取り組み、新しく得た知識を定着させましょう。本書の問題は『セミナー生物基礎+生物(2023・2024新課程版)』の基本問題までに相当する難易度で、やや易しめです。目指すレベルや試験までの期間を考慮して教材を選びましょう。

【所要時間】56h ①演習本 ②リードAは各単元の内容のまとめと重要単語の穴埋めから構成されています。細かい知識まではカバーされていませんが、特に重要な内容がコンパクトにまとまっており、理解本の内容を復習できます。リードBは一問一答で用語を確認する「用語CHECK」であり、リードAで学習した重要単語などが出題されています。まずはこの内容をきちんと押さえることで、この後の例題や基本問題にスムーズに接続することができます。 ③リードA、リードBの知識はリードC、C+の問題を解くために必須です。この範囲は必ず完璧に押さえてから先に進むようにしましょう。

【所要時間】105h ①演習本 ②リードCは例題と基本問題から構成されています。例題には解説動画がついており、本書の指針欄の内容にさらに言葉を補ってわかりやすく解説されています。基本問題は空欄の穴埋めから知識を活用する問題まで、基礎ランクレベルの中でも多彩な問題の演習ができます。リードC+は入試問題をもとにした章末総合問題です。 ③リードC、C+はリードA、Bまでの内容が前提になっているため、リードA、Bの定着していない部分が見つかった場合は先に復習し、確実に知識を押さえてからリードC、C+の演習を行うようにしましょう。

【所要時間】25h ①演習本 ②一冊目の演習本中の穴埋めなどで各用語をおさえた後、基礎的な問題で演習を積むのにおすすめの参考書です。まとめ→プロセス→基本例題→基本問題→思考例題→発展例題→発展問題の流れで構成されており、一冊で一問一答のレベルから基礎的な入試問題までレベルアップ可能であるため、理解本から問題演習への橋渡しをしたい生徒向けに採用しました。「総合演習」と「論述問題」は国公立・難関私立大入試に対応できる実力を養成できます。さらに、例題には解説動画があり、もともと生物が苦手な人でも大幅にレベルアップするのに適した参考書です。 ③かなり問題量が多く、すべてをマスターするのに時間がかかります。

【所要時間】76.5h ①演習本 ②一問一答で身につけた知識を使い、様々な形式の問題演習をすることができます。基本問題は、参考書内で最も問題数が多く、実際の試験問題の中でどのように問われるのかを学ぶことができます。また、同じテーマについての様々な問題に触れることで多角的な理解が可能になります。 ③問題量が多いのですべての問題を完璧にするのは難しいですが、正答、誤答の問題をきちんと分けることで効率よく学習するようにしましょう。

【所要時間】78h ①演習本 ②今まで学習した知識を使い、基本問題からボリュームが増えた問題で、考察や論述の練習をすることができます。発展問題にはヒントがついており、考察問題などで躓いてしまった場合に参考にすると、解答を見なくても思考を一歩進めることができます。また、発展例題には例題と同じように解説動画がついているので、答え合わせや難しく感じた場合などに参照するとよいでしょう。 ③考察問題は答えがすぐには分からなくても、解説を見る前に自力でよく考えてみることが大切です。

【所要時間】243h ①演習本 ②一問一答などで学習してきた知識を使ってできるだけ早く応用問題に進んでいくためにおすすめの参考書です。基本問題から大学入試の改題などが採用され、一問一問の文章量、ボリュームも大きいため、基本問題から入試問題を意識した学習をしたい生徒向けに採用しました。問題形式が多彩でセミナーと比較し、発展問題がA、Bと難易度で分かれており、分量も多くなっています。ウォーミングアップでの穴埋めの分量も多く、基礎内容から負荷をかけて学習することができます。 ③一問一問の分量が多く、難易度も高いため苦手な人は躓きやすい構成になっています。教科書や理解本を先に十分読み込んでおきましょう。

【所要時間】10.5h ①理解本 ②コンパクトながら用語解説や穴埋め、記述問題や入試レベルの問題まで、幅広い内容が詰まっています。他の参考書と比較すると解説の少なさが目立ちますが、その分、短時間で全体を把握し、様々な問題に触れることができます。各章の説明がされたあと、穴埋め式の「確認しよう!」で学んだ知識を定着させられる構成です。一部問題でQRコードから映像授業も確認できます。 ③演習本と並行して取り組み、単元ごとに知識を定着させましょう。また、生物に苦手意識のある人は、本書よりも解説の分量が豊富な参考書を使うことをおすすめします。

【所要時間】51.5h ①理解本 ②講義調の解説が読みやすく、用語の説明も過不足ないので、生物に苦手意識を持つ人にもおすすめできる参考書です。赤黒の二色刷りかつ余白が多いシンプルな紙面構成なので、参考書に書き込みをすることの多い生徒向けに採用しました。遺伝分野の基礎的な計算方法も丁寧に説明されており、練習問題もついています。発展的な問題を解くためにも必要な知識なので、疎かにしないようにしましょう。 ③図版が少ないため、必ず資料集をよく確認しながら学習しましょう。また、演習本と並行して取り組み、単元ごとに知識を定着させましょう。

【所要時間】47.5h ①理解本 ②画像や図の多いカラフルな紙面で、初めて学習する人でも取り組みやすい理解本です。教科書の紙面が好みではない生徒向けに、読みやすく理解しやすい理解本として採用しました。重要用語は赤字で書かれ、重要なポイントには黄色のアンダーラインが引かれています。用語の定義を確実にインプットすることを意識して取り組みましょう。図やグラフの指し示すことや、実験の内容まできちんと把握し、次の参考書でスムーズに問題演習に移ることができるようにします。 ③演習本と並行して取り組み、単元ごとに知識を定着させましょう。

【所要時間】47h ①理解本 ②教科書に似たレイアウトの理解本です。1ページあたりの情報量が多く、細字で発展的な内容が多く書かれています。全編を読み通すことで、体系的な知識を身につけることが可能です。また、カラーで見やすい図解が多数掲載されています。「テスト直前チェック」ではその章で学習した内容を一問一答で確認でき、「定期テスト予想問題」では典型的な問題の解き方を学ぶことができます。 ③解説がやや簡潔で用語がテンポよく登場するため、生物を一から学習する生徒にはやや使いづらい教材です。学校の授業と並行して使用する場合は問題ありません。

【所要時間】62h ①理解本 ②学校の授業や教科書レベルの内容を詳しく、丁寧に説明した参考書です。重要な部分を色分けして強調したり、覚えておきたいポイント、問題を解くためのポイントをまとめたりするなどの工夫がされているので、要点を効率よく勉強でき、オールカラーの豊富な図解、イラスト、写真などもあわせて基礎からしっかり理解できます。章末の「定期テスト対策問題」では学習内容の理解度、知識の定着度を確認します。初学者や、学校の授業内容に不安がある生徒向けに、一番初めに取り組む一冊として採用しました。 ③問題は知識を確認するシンプルなものが多いため、本書の後は別の問題集で演習を積むとよいでしょう。

【所要時間】35.5h ①演習本 ②穴埋め問題を解くことで知識の定着具合を確認できる、理解本と併用して学習するのにおすすめの参考書です。他の演習本と比べると通常の練習問題は少ない代わりに、説明文の穴埋め問題が多く収録されています。そのため、重要用語を文脈とともに把握し、理解を深めたい生徒向けに採用しました。「定期テスト対策問題」は典型的な問題に触れることができるので、定期テスト前の演習にぴったりです。 ③図が少ないため、教科書や理解本に戻って復習する際は資料集も確認するようにしましょう。また、問題演習の量が少ないため、他の参考書で演習量を補う必要があります。

【所要時間】34h ①演習本 ②教科書や理解本で学んだ知識がきちんと定着しているかを確認し、さらに知識を増やしていくための一問一答式問題集です。収録されている問題は全て実際に出題された入試問題の抜粋なので、実戦的な用語知識を身につけることができます。問題には選択式と記述式の二種類があり、各用語は入試での頻出度別に★の数で三段階に分類されています。まずは★3つの用語を確実に答えられるようにし、その後試験までの期間や目指すレベルに応じて★2、★1の用語を覚えていきましょう。③教科書や理解本をしっかりと読み込んで、基礎的な内容は把握してから本書に取り組みましょう。また、論述・考察問題は他の参考書で対策する必要があります。

【所要時間】10.5h ①資料集 ②充実した図解と教科書よりも専門的な解説により、生物の理解を深めることに役立つ資料集です。教科書や問題集での学習時に生まれた疑問点や、より深く知りたいと感じた点を調べるために採用しました。カラフルな写真や図解に触れることで、視覚的なイメージを掴み、必要事項を覚えやすくなる効果も期待できます。本書は書名に「視覚でとらえる」とある通り、写真や図解の量が特に多く、ページ右上のQRコードから見られる映像コンテンツも充実しています。 ③情報量が膨大なので全て1から10を覚えようとしなくて良いです。理解を表面的にならないようにするために、取り入れてください。本書は各項目が生物と生物基礎のどちらに属するか目次に記されているため、参照しましょう。

【所要時間】11.5h ①資料集 ②充実した図解と教科書よりも専門的な解説により、生物の理解を深めることに役立つ資料集です。教科書や問題集での学習時に生まれた疑問点や、より深く知りたいと感じた点を調べるために採用しました。カラフルな写真や図解に触れることで、視覚的なイメージを掴み、必要事項を覚えやすくなる効果も期待できます。本書は巻頭のさまざまな生物の写真や、映像コンテンツを見られるQRコードといった定番の要素に加えて、各章冒頭の「学びマップ」や巻末の「付録」など、学習の助けになる要素が散りばめられています。③情報量が膨大なので全て1から10を覚えようとしなくて良いです。理解を表面的にならないようにするために、取り入れてください。本書は各項目が生物と生物基礎のどちらに属するか目次に記されているため、参照しましょう。

【所要時間】11h ①資料集②充実した図解と教科書よりも専門的な解説により、生物の理解を深めることに役立つ資料集です。教科書や問題集での学習時に生まれた疑問点や、より深く知りたいと感じた点を調べるために採用しました。カラフルな写真や図解に触れることで、視覚的なイメージを掴み、必要事項を覚えやすくなる効果も期待できます。本書は生物科目の基本概念をまとめた巻頭の「ビジュアルインデックス」、分子などの構造を立体視によって把握するためのステレオグラムなど、特徴的な要素が盛り込まれています。③情報量が膨大なので全て1から10を覚えようとしなくて良いです。理解を表面的にならないようにするために、取り入れてください。本書は各項目が生物と生物基礎のどちらに属するか目次に記されているため、参照しましょう。

生物基礎教科書リスト

教科書使用上の注意点

教科書は学習指導要領をもとに作られているので、市販の参考書ほどの内容のムラ、特に知識量に差はありません。しかし、単純に知識を載せるだけではなく、下記のような編集点の違いがあります。

・資料、コラムなどの量や内容

・イラストやマンガなどの読みやすくする工夫の有無

・問題の量

・動画、アプリなど付属する副教材の形式

教科書は学校で配布されるものであり、自ら選択できるわけではありませんが、多少の違いはあります。自分が使っている教科書の特徴を知っておくと、より有効活用できます。また、市販の参考書と同じ基準で比較しているので、自分の使用している教科書がどうしても使いづらく感じる場合には、現在使用している教材の特徴も参考にして選びましょう。

・『【生基701】生物基礎』(東京書籍) 21h

標準~難関ランクに対応。問題やチェックリストが多く、共通テスト・2次試験に十分対応可能な知識を身につけられる。実習に重点を置いているのが特徴。

・『【生基702】新編 生物基礎』(東京書籍) 17.5h

基礎~難関ランクに対応。巻末のチャレンジ問題が共通テスト形式になっているなど、かなり共通テスト対応を意識して作られている。

・『【生基703】生物基礎』(実教出版) 23.5h

標準~最難関ランクに対応。説明が丁寧で問題量も多く、共通テストにも2次試験にも対応可能な知識が身につく。デジタルコンテンツも充実。

・『【生基704】高校生物基礎』(実教出版) 22h

基礎~難関ランクに対応。文章量が最低限で、図解が多い。医療・看護・栄養系の学習要素が充実。共通テスト生物基礎には十分だが、発展的な内容は少ない。

・『【生基705】高等学校 生物基礎』(啓林館) 20h

標準~最難関ランクに対応。チェックリストと一問一答が共通テスト・2次試験に対応できる知識の定着に有用。予備校講師の解説映像など、デジタルコンテンツが充実している。

・『【生基706】i版 生物基礎』(啓林館) 21h

難関~最難関ランクに対応。資料性が高く、デジタルコンテンツの充実具合も随一。発展的な内容も多い。共通テスト対応。

・『【生基707】生物基礎』(数研出版) 12.5h

基礎~標準ランクに対応。過不足ない解説が特徴。巻末資料が充実していおり、各章の扉ページにある中学や前章の内容のチェックリストも有用。

・『【生基708】高等学校 生物基礎』(数研出版) 12.5h

基礎~標準ランクに対応。(⑦『【生基707】生物基礎』(数研出版)と同じ内容)

・『【生基709】新編 生物基礎』(数研出版) 15.5h

標準~難関ランクに対応。キャラクターやイラストが多く親しみやすい紙面。巻末の演習問題が共通テスト形式。共通テスト生物基礎には十分だが、発展的な内容は少ない。

・『【生基710】高等学校 生物基礎』(第一学習社) 19.5h

標準~難関ランクに対応。「発展」項目で、生物分野との内容のつながりを把握することができるため、生物に進む生徒向き。

・『【生基711】高等学校 新生物基礎』(第一学習社) 13.5h

基礎~標準ランクに対応。易しい図解と記述で無理なく学べる。 生物に進む場合は、『これでわかる』シリーズなどに差し替えることを推奨する。

生物教科書リスト

・『【生物701】生物』(東京書籍) 31h

基礎~最難関ランクに対応。問題やチェックリストが多く、共通テスト・2次試験に十分対応可能な知識を身につけられる。実習に重点を置いているのが特徴。

・『【生物702】生物』(実教出版) 29.5h

基礎~標準ランクに対応。速習可能な受験演習重視の教科書。簡潔でわかりやすい本文により、共通テストにも2次試験にも対応可能な知識が身につく。デジタルコンテンツも充実。

・『【生物703】高等学校 生物』(啓林館) 24.5h

基礎~難関ランクに対応。共通テスト・2次試験に対応。収録されている問題の数・形式は少なめ。予備校講師の解説映像など、デジタルコンテンツが充実している。

・『【生物704】生物』(数研出版) 30.5h

基礎~最難関ランクに対応。「復習のしやすさ」が特徴で、知識と、その知識を活用する力が身につく。問題演習は少なめ。

・『【生物705】高等学校 生物』(第一学習社) 29.5h

基礎~最難関ランクに対応。共通テスト・2次試験に対応可能な知識と、思考力・判断力・表現力が身につけられる。

生物基礎教科書リスト

【所要時間】21h ①教科書 ②自ら探究する力を養うとともに、入試に向けて基礎知識を身につけられる教科書です。節ごとに、学習の問い→実習→学習内容のポイントという流れとなっており、実習に重点を置いているのが特徴となっています。「章末まとめ」で基礎基本をしっかり定着させ、入試に対応した「編末問題」の選択式の確認問題・記述問題・新傾向の資料問題を解くことで、学習内容の徹底理解と重要用語の総復習ができます。 ③実習の手順やしくみの理解に役立つ動画、教科書の内容と関連するWebページなどのさまざまなQRコンテンツも併せて活用しましょう。

【所要時間】17.5h ①教科書 ②ダイナミックな紙面で身近な内容から学習を始められ、基礎基本をしっかり身につけられる教科書です。日常生活で感じる疑問から学習が始まり、豊富な資料や実習の解説を通して、基本事項を丁寧に学べます。「章末まとめ」で基本用語の定着度をチェックし、本文ページ下の「〇×問題」で学習内容の理解度を見開きごとに確認できます。巻末の「チャレンジ問題」は共通テストに対応しているため、必ず取り組みましょう。 ③実習の手順やしくみの理解に役立つ動画、教科書の内容と関連するWebページなどのさまざまなQRコンテンツも、学習進度に合わせて活用するとよいでしょう。

【所要時間】23.5h ①教科書 ②カラーのイラストや写真が豊富に使われており、生物基礎の内容を視覚的に捉えることのできる教科書です。生物基礎の必要最低限の内容が簡潔でわかりやすく書かれています。「節末問題」「章末問題」「Challange」と、問題が多く収録されています。そして本教科書の最大の特徴が、「英語での用語説明」と「英文問題」です。一部の特殊な大学入試に向けての練習にもなります。 ③QRコードを読み取ると、重要な内容の理解を深める動画が視聴できるので、ぜひ活用しましょう。

【所要時間】22h ①教科書 ②簡潔な本文と豊富なイラストやマンガで、楽しみながら必要十分な知識を学べる教科書です。各節末の学習のポイントの「まとめ」、一問一答形式の「チェック」、センター試験の過去問などの「チャレンジ」問題は、共通テストに対応しています。教科書の内容の解説動画や関連資料、重要語句の一問一答などのWebコンテンツも併せて活用しましょう。 ③イラストやマンガを用いた簡潔な解説でわかりやすいですが、やや情報量が少なく易しめなため、問題演習などを通して気づいた足りない知識は、資料集などを用いて適宜補うと良いです。

【所要時間】20h ①教科書 ②主体的に探究し、大学受験に対応できる知識を身につけられる教科書です。「探究」→「本文」の流れで自ら興味を持って学習に取り組め、写真や図を通して理解を深められます。各部の終わりの「学習のまとめ」で重要用語を確認し、一問一答と演習問題で構成される「部末問題」を解くことで、新しい大学入試にも対応できる力が身につきます。 ③教科書の内容の解説動画など、学習を深めるWebコンテンツも併せて活用しましょう。

【所要時間】21h ①教科書 ②豊富な情報と高い資料性で深く学べる教科書です。図説などで採用されているAB版の大きい紙面に、丁寧な解説とわかりやすい写真や図が載っており、仕組みを理解し本質を捉えることができます。各部末の「学習のまとめ」「一問一答」「演習問題」に取り組むことで、大学入試に対応できる力も身につけられます。教科書の内容の解説動画など、学習を深めるWebコンテンツも併せて活用しましょう。 ③資料性が高く深い学びが可能な分、情報量が多く、基礎~標準ランクを目指す場合にはやや重いため、注意しましょう。

【所要時間】12.5h ①教科書 ②主体的・対話的で深い学びを通して、探究する力を身につけられる教科書です。各章、各節冒頭の「目標」により、見通しを持って学習することができ、節末チェックで目標を達成できたか振り返ることが可能です。「知識の確認」や章末の補充問題、実験の解説動画や重要な図のアニメーションなどのWebコンテンツで、知識の習得・確認・整理ができます。 ③章末に補充問題はありますが、他の教科書と比べると圧倒的に問題演習が少ないため、問題集での演習を併せて行いましょう。

【所要時間】12.5h ①教科書 ②主体的・対話的で深い学びを通して、探究する力を身につけられる教科書です。各章、各節冒頭の「目標」により、見通しを持って学習することができ、節末チェックで目標を達成できたか振り返ることが可能です。「知識の確認」や章末の補充問題、実験の解説動画や重要な図のアニメーションなどのWebコンテンツで、知識の習得・確認・整理ができます。 ③章末に補充問題はありますが、他の教科書と比べると圧倒的に問題演習が少ないため、問題集での演習を併せて行いましょう。

【所要時間】15.5h ①教科書 ②生物への興味・関心を持ちながら、主体的・対話的に深く学べる教科書です。学習内容を普段の生活と関連づけた解説が多く見られます。実験映像や資料などが豊富に用意されており、観察・実験を通して学びを深められます。各章のおわりにある「知識の確認」「章末問題」で知識の定着を図ります。 ③「Q&A」やキャラクターのコメント、合計127点のQRコンテンツなどつまずき解消のための工夫が充実しています。ぜひ活用しましょう。

【所要時間】19.5h ①教科書 ②課題の把握→追究→解決という流れに沿って、探究的な学習を進められる教科書です。各大項目のはじめに設置された学習の導入となる問いかけを読み、目的意識をもって学習を進め、各大項目の終わりに設置された「Check」の記述式の小問で振り返りを行います。豊富な図表や写真、充実した内容の丁寧な解説、各章の末尾にある「章末問題」で知識を確実に定着させます。特集ページ「特講」では、資料の読み取り方などを段階的に分けた問題を通して、思考力・判断力・表現力が身につけられ、大学入試対策にも役立ちます。 ③観察・実験の実写動画や、複雑な生命現象や実験の流れのアニメーションなどのWebコンテンツも併せて活用しましょう。

【所要時間】13.5h ①教科書 ②易しい図解と記述で無理なく学べる教科書です。多彩な写真や、「資料学習」を補助する問いかけがあったり、日常生活に関連する話題が取り上げられていたりするなど、学びやすさが徹底追求されており、読み進めるだけでも理解が深まります。各節の冒頭に示された「学習目標」により、見通しをもって学習を進めることができ、各大項目の終わりに設置された「Check」の記述式の小問で振り返りを行います。節末の「学習のまとめ」で空欄補充形式の問題を解き、学んだ内容を整理し定着させます。 ③実写の実験・観察動画や、教科書の図版を元にしたアニメーションといったWebコンテンツも併せて活用しましょう。

生物教科書リスト

【所要時間】31h ①教科書 ②自ら探究する力を養うとともに、入試に向けて基礎知識と思考力を身につけられる教科書です。節ごとに、学習の問い→実習→学習内容のポイントという流れとなっており、実習に重点を置いているのが特徴です。「章末まとめ」で基礎基本をしっかり定着させ、入試に対応した「編末問題」の選択式の確認問題・記述問題・新傾向の資料問題を解くことで、学習内容の徹底理解と重要用語の総復習ができます。 ③実習の手順やしくみの理解に役立つ動画、教科書の内容と関連するWebページなどのさまざまなQRコンテンツも併せて活用しましょう。

【所要時間】29.5h ①教科書 ②必要最低限に抑えられた簡潔でわかりやすい本文により、生物で必要な知識を最小限の時間で身につけられる教科書です。教科書を素早く終わらせることで、受験対策演習の時間を確保することができます。大きい図版や写真が豊富に使われており、生物の内容を視覚的に捉えることができます。「節末問題」「章末問題」「Challange」と、問題が多く収録されています。そして本教科書の最大の特徴が、「英語での用語説明」と「英文問題」です。一部の特殊な大学入試に向けての練習にもなります。 ③QRコードを読み取ると、重要な内容の理解を深める動画が視聴できるので、ぜひ活用しましょう。

【所要時間】24.5h ①教科書 ②主体的に探究し、大学受験に対応できる知識を身につけられる教科書です。「探究」→「本文」の流れで自ら興味を持って学習に取り組め、写真や図を通して理解を深められます。各部の終わりの一問一答や、予備校講師の解説映像などの充実したデジタルコンテンツを通して必要な知識を身につけられます。 ③教科書に収録されている問題の数・形式が限られているため、必ず問題集を併用し、演習量を補完しましょう。

【所要時間】30.5h ①教科書 ②生物への興味をもちながら、知識の習得ができ、さらに知識を活用する力が身につく教科書です。この教科書の最大の特徴は「復習のしやすさ」です。中学校や高校の生物基礎で習った事柄から、重要語句まで復習しやすくなる工夫がされています。「知識の確認」や章末の補充問題、実験の解説動画や重要な図のアニメーションなどのWebコンテンツで、知識の習得・確認・整理ができます。 ③章末に補充問題はありますが、他の教科書と比べると問題演習が少ないため、問題集での演習を併せて行いましょう。

【所要時間】29.5h ①教科書 ②探究的な学びを通して、大学入試では定番の確実におさえておきたい知識を身につけられる教科書です。各大項目のはじめに設置された学習の導入となる問いかけを読み、目的意識をもって学習を進め、各単元の末尾に設置された「Check」の記述式の小問で振り返りを行います。豊富な図表や写真、充実した内容の丁寧な解説、各章の末尾にある「章末問題」で知識を確実に定着させます。特集ページ「特講」では、資料の読み取りを段階的に行う問題などを通して、思考力・判断力・表現力が身につけられ、大学入試対策にも役立ちます。 ③観察・実験の実写動画や、複雑な生命現象や実験の流れのアニメーションなどのWebコンテンツも併せて活用しましょう。