地学のおすすめの参考書ルートをわかりやすく解説します。これから地学の勉強を始める人や共通テストを使った入試を受験する人などの特に参考にしていただきたいです。使い方もあわせて解説していますので、ぜひご覧ください。

地学基礎と地学

地学基礎・地学で学ぶ内容は、地震や火山などの地球の内部の活動に関する地象、大気や海洋の活動に関する気象、宇宙や地球の歴史など多岐にわたります。単元同士の関わりはあまりないため、単元ごとに学習して知識を固めていくのがおすすめです。

地学基礎では、学習する前から馴染みのある現象や事例を深く理解できる一方、地学では、その先にあるコアで発展的な内容まで取り扱っていきます。そのため、地学は地学基礎の内容が理解できていることが前提の科目です。地学基礎は難関レベルであってもある程度は暗記で乗り切れる科目ですが、地学で難関レベル以上を目指す場合は暗記ではなく現象を深く理解して自分で考える力が必要になります。国公立大学の二次試験で地学を使う生徒などは、地学基礎を学ぶ段階から暗記に頼らない学習を心がけましょう。

地学基礎は国公立大学を受験する文系の生徒をはじめ、多くの大学受験生が選択できる科目ですが、地学を二次試験で選択することのできる大学・学部は限られています。地学が得意な場合でも、志望校や併願校の受験科目をよく調べてから検討しましょう。なお、地学基礎や地学を選択科目として履修できない学校も多く、理科科目は学校の授業を活用できないと大幅に時間をロスしてしまいます。

地学の選択者は非常に少ないですが、その理由のほとんどは科目内容ではなく、受験勉強を進めるうえでの環境的な要因や大学進学後の学習などを総合的に考慮したものばかりです。このページにも様々な状況を示したうえで選んでもらえるように詳しく記載しているので、軽いオススメに流されず、一通り状況を把握してからよく考えて決めてください。

地学をはじめとして理科の学習はどうしても後回しになりがちで時間が足りなくなることが多いですが、ある程度力をつけると安定して得点することができる科目でもあります。そのため、高校2・3年生の理系の生徒は特に理科の安定力を高めることで確実に合格に近づきます。また、理科基礎のみ使用する生徒も、学校の授業などを活用して進めるとかなり有利に学習することができます。

地学基礎/地学の特徴

- 特徴① 小学校~中学校の理科の分野で土台を学ぶものや日常的に目にする機会のある分野が多い

- 特徴② 地学では知識を使って図や条件を基に考える必要のある問題が多い

高校入学以前の知識や日頃の興味・関心の有無によって学習の際のとっつきやすさやイメージのしやすさに差が出る科目です。そのため、知識だけが問われる問題だけではなく、持っている知識を使って解答することが求められます。資料集などで写真やグラフを見て視覚的にイメージを広げることが大切です。

地学基礎

《メリット》

・理科基礎科目の中では分量が少ない(そもそも学習する内容が少なく、身近な現象を取り扱っているため、比較的新たに暗記すべきものが少ない)。

・暗記量と計算量のバランスが良い(物理基礎と生物基礎の中間)。

・物理基礎や化学基礎がどうしても苦手な国公立文系の生徒にとっては、生物基礎と併せて選びやすい。

《デメリット》

・参考書の選択肢がやや少ない。

・高校で履修しない場合も多く、その場合、学校の授業や定期テスト対策の時間を活用できない。

地学

《メリット》

・他の理科科目よりも日常生活でなじみのある分野が多く、問題で設定されている状況が比較的イメージしやすいため、学習時に取り組みやすい。

・宇宙や地球史などのロマンのある分野や、気象・地震・火山など災害の多い日本では役に立つ分野など、受験勉強以外の面でも魅力のある単元が多い。

《デメリット》

・参考書の選択肢が非常に少ない。

・物理や化学などの他の理科科目が原理の理解に必要な場合がある。

※ 地学はそもそも物理がある程度できないと厳しいので、物理が苦手だから地学選択にするのは勧めない。化学も、分野によっては化学的な知識が前提となっていることもある。高度な計算までは必要ないが、全くわからない、やりたくないとかだったら厳しい。

※ どちらにしても、地学選択ができる大学・学部は、入学してから物理や化学のような内容が必要になる(学び直す)こともある。場合によっては、他の科目と比べて地学選択にするくらいなら文系に転向するほうがいいこともあるくらい。

・受験で使用できる大学が限られている。

第一志望だけでなく併願校の受験科目も考慮したうえで、慎重に選択すべし!

宇宙や地震、火山、気象などの分野を大学で専門的に学んでいる人、あるいは地学の分野がいきる職業に就いた人も、受験では物理・化学を選択している人がほとんどです。地学が本当に好きだとしても、今後のことをよく考えて選びましょう。

地学基礎/地学の学習について

地学基礎※分野構成:地球の構造と活動、地球の歴史・堆積構造、大気と海洋、宇宙の構造

地学基礎の参考書は高校で履修していない独学の人が多いことを念頭にした初学者向けの参考書が多いです。目標レベルに関わらず同一の理解本・演習本で完結することができます。高得点勝負になるので、とにかく知識の漏れがないように、一周学習した後は目標レベルに応じて細かい部分の知識の定着を図りましょう。

地学※分野構成:地球の構造と活動、地球の歴史、地球の大気と海洋、宇宙の構造

入試では単に知識を答えたり計算をしたりすることが求められるだけでなく、持っている知識を使って考える問題も出題されます。単なる暗記にとどめずに、原理を理解し、頭の中でイメージできるまで理解本や資料集を読み込みましょう。また、持っている知識を使える形にするためには問題演習も欠かせません。問題集の区切りに合わせてキリのいいところまで理解本を読んだら、問題集に取り組みます。参考書が限られているので、何度も手を動かして繰り返し問題を解きましょう。計算問題や図表を読み取る問題などのその場での応用力が問われる問題が苦手な生徒は、問題集を繰り返し解いて典型問題のパターンを身に着けると同時に、早めに過去問演習に取り組んで実際の問題に沢山触れるようにしましょう。

地学基礎/地学 学習のポイント

地学基礎

ポイント: 分野ごとに攻略法を使い分ける!

火山活動、地球の誕生、生命の進化などの分野は、知識を覚えているだけで解ける問題が多く出題されるため、得点源としやすいです。一方で、地震や地層、気象の分野では図やグラフが多く登場するため、数学が得意ではない生徒は特に苦手意識を感じるかもしれません。

暗記で乗り切れる分野は理解本に記載されている事項を確実に暗記し、考える必要のある分野は丸暗記ではなく、資料集の図やイラスト、動画などの視覚的なイメージも活用して現象をイメージできるように意識して取り組みましょう。ただしどの分野も共通して、問題集の例題や基本問題程度の典型的な問題の解き方に慣れることで正答率が上がります。分野ごとに頭を切り替えながらも、同じ問題を何度も繰り返し解いて演習を積むことが大切です。

地学

ポイント①: 理解本・教科書を隅々まで読み込む

地学には予め知識を暗記しておくべき部分とその場で考えて解く必要のある部分の両面があります。

地球内部の構造や海洋の組成、ケイ酸塩鉱物をはじめとした岩石、地球史、太陽系の惑星などの分野に暗記が多い傾向にあります。特に、私立大学では地球史や太陽系の惑星などの細かい数字や特徴も問われることが多いです。また、国公立大学を中心に、基本的な用語や現象を記述形式で解答する問題が出題されることもあります。

教科書や理解本に載っている情報を細かい部分まで覚えるとともに、自分で説明できるくらいの解像度で理解している必要があるため、まずはインプットに重点を置きましょう。覚える際には図をよく見ることがポイントになります。例えば造岩鉱物の組成などはただ数字や化学式を覚えようとしてもなじみがなく覚えにくいですが、資料集などで分類図を確認したり鉱物の写真を見てイメージしたりすることで暗記や理解が行いやすくなります。常に手元に資料集を置いて表や模式図、グラフ、写真などの視覚的にとらえやすいものをチェックしながらインプットを行いましょう。

ポイント②: 問題集を繰り返し解く

一通り理解本で知識を学習し終えたら『センサー地学(3rd Edition)』などの問題集を解き、得た知識が実際の問題を解く際にどのように用いられるかを確認しましょう。問題に取り組む際には解きっぱなしにせずに、文中に出てきたけれどもわからなかった単語や知識は調べ、正解していた問題であっても必ず一度は解説を読みましょう。解説を読む際には、自分が解答する過程で用いた知識は正しかったか、論理が飛躍している箇所はなかったかなどを確認するのも効果的です。

また、地層の読み取りや、固体地球・惑星の分野などで出題される計算問題は、自分で考える力が問われるため、理解本によるインプットだけで実際の入試問題に対応しきることは困難です。実際に入試で出題されるレベルの典型的な問題は『センサー地学(3rd Edition)』にも多く掲載されているため、図から必要な情報を読み取る力を養い、解説を読む際に教科書や資料集にも同様の図があれば確認するようにしましょう。

ポイント③: 限られた参考書を120%活用しきる

地学は参考書が少なく、高校で履修しない生徒も多いことから、受験生全員が同じ土俵で勉強しているともいえます。そのため、手持ちの参考書をどれだけ読み込んで、本番で使える知識にできるか、によって差がつきます。ポイント①・②で述べた理解本によるインプットと問題集によるアウトプットを何度も行き来し、最終的には問題集の問題は全問理解して覚えたといえる状態まで演習を積みましょう。

地学基礎/地学の共通テストについて

地学基礎

◎出題範囲

第一問:地球

第二問:大気と海洋

第三問:宇宙

第四問:自然環境と災害、自然の恵み

過去には大問三問の出題もありましたが、2022~2024年の3年間ほどは概ね上記の構成で推移しています。

共通テストへの移行に伴い、問われる知識はセンター試験よりも基本的な内容が増えました。その分知識を問うだけの問題では差が付きにくくなるため、基本事項を確実に覚えている必要があります。『リードLightノート地学基礎(新課程版)』レベルの問題集をきちんと解けるようにし、過去問で演習することで8割以上を狙うことができるため、他の理科基礎科目と比べても難易度は高くはありません。

また、暗記と計算はバランスよく出題されます。知識が問われる問題は頻出分野が限られているため、早い段階で過去問を解くことが効果的です。緊急地震速報、天気の変化などの身近な地学現象をテーマにした出題も多く、問われている知識のレベル自体は高くありません。計算問題では複雑な計算は必要ないものの、問題文や図から与えられた情報を整理して式を立てる力が必要です。

★確実にとれる簡単な問題を落とさないこと!

共通テストの地学基礎で求められる知識のレベルは高くはなく、教科書レベルで十分に対応できるため、「知っていれば答えられる問題」は確実に取りきりましょう。特に地層の組み合わせや動き、大気の層の名前、惑星の名前や特徴などの分野は暗記で問われることが多いです。また、見慣れない図や文章を読み解きながら答える問題が出題されることもありますが、問われている知識自体は難しいものではないことも多々あります。落ち着いて自分の知っている知識をフル活用して問題に隠されているヒントを見つけ出しましょう。

★共通テスト対策は早めに始めるのが理想

問題集の問題は共通テストに特化したものではないため、問題集と同じような形式の問題は多くても8割程度しか出題されません。模試で、学習が終わっている範囲の点数が悪かった場合、形式に慣れていない可能性があります。時間に余裕があるのであれば、早めに共通テスト対策を始めておくのが理想的です。理科基礎は参考書をあまり多く使用しません。ある程度完成したら一度過去問を解き、自分の今のレベルを知ることも大切です。

地学

◎出題範囲

第一問:各分野の問題

第二問:固体地球

第三問:地球の歴史

第四問:大気と海洋

第五問:宇宙

共通テストへの移行に伴い、問われる知識はセンター試験よりも基本的な内容が増えましたが、各問題の文章量や図の量は増えたため、単に知識を覚えただけでは対応できない問題もあります。

知識だけを問うものと、知識を基に「今回の問題文や図から読み取れるもの」を問うものがあるため、読解力が求められます。計算問題は、物理や化学と比較すると公式を用いた複雑な計算は少ないですが、図や問題文の条件からその場で式を考えて値を求める問題が出題されます。したがって、普段の学習から図を丁寧に読んで意味を理解する力を身につけることが求められます。図表に関しては、理解本や資料集では見かけないタイプの図も出題されますが、問われている知識自体は基本事項である場合が多いです。理解本では暗記するだけではなく原理を理解することを意識するとともに、教科書や資料集で見たことのある図は覚える勢いでマスターし、出題された場合は確実に得点できることが望ましいです。

なお受験者が1万人未満の科目は得点調整の対象外となるため、例年受験者数の少ない地学は、仮に物理・化学・生物との平均点の差が大きかった場合でも得点調整が入りにくい可能性が高い点は注意が必要です。

★図やグラフには細心の注意をはらう!

問題中のグラフをなんとなく眺めて雰囲気をつかむだけでは不十分です。縦軸・横軸が何を表しているのか、単位は何か、比例・反比例などの傾向はあるのか、問題文で条件が示されているものは図中のどこにプロットできるのか、など読み取れる情報は多くあります。地学の問題は図と一緒に出題されるものが多く、万が一知識が不完全な場合でも図中にヒントが隠されていることもあります。問題を解く際には知らない知識があったとしても諦めずに図を読んで考えましょう。また、問題を解いた後は、理解本や参考書に書かれている事項のどの部分に関する図なのかの対応を考えながら復習しましょう。典型的な図やグラフであっても丸暗記するのではなく、意味を理解して学習することで、入試本番で初見の図に対応する力が身につきます。

二次試験について

志望校が決まったら早めに過去問を確認する

私立大学

マーク式・記述式のどちらの形式で出題されるかは大学によって異なります。例えば立正大学や日本大学はマーク式ですが、岡山理科大学は全問記述式で、用語を答えるだけでなく3行程度の記述を求める問題や計算問題も複数出題されます。

国立大学

試験の多くは記述式です。私立大学と比べると細かい知識そのものを問う問題よりも、教科書レベルの基本的な内容を自分の言葉で説明できるかや、知識として知っている事柄を図やグラフの読み取りなどに生かせるかを問う問題が多い傾向にあります。ただし大学ごとに論述や計算問題の割合、出題傾向などが大きく異なるため、国公立大学を志望する場合も早めに過去問を確認しましょう。

早めに志望大学の過去問を確認し、可能な限り似た形式の問題を解いて慣れましょう。マーク式の大学を受験する場合であっても、参考書に出てくる用語は何も見ずに説明できるくらい確実に暗記することを目指しましょう。一方で記述式であっても覚えるべき知識の難易度は基本的には変わりません。教科書や理解本に載っている用語を確実に暗記し、現象は自分の言葉で説明できるようになるまで理解しましょう。

※ルートの下に「各大学ごとの学習ポイント」という項目を掲載しています。具体的な対策はそちらを参照してください。

選択する際にあらかじめ、併願校も含めた他科目とのバランスから、学習する比重を考えておく。

私立大学

地学での受験が可能で一番偏差値が高いのは、日本大学(2024年10月時点)です(早稲田大学の共通テスト利用入試でも可能)。あまり広い範囲のレベルで受けられる大学がないので、学習するうえでのハードルはかなり高いでしょう。

国公立大学

国公立大学の入試では、地学で受験できる大学が増えます。しかし、国公立は私立と併願するのが一般的なので、上位の国公立大学を地学で受けたい場合に、私立の同じレベルの併願校を地学で受けられない可能性があります。どうにか両立するとなると、理科1科目選択の物理受験などが考えられますが、選択肢は少なくなります。

あまりレベルの高くない国公立大学では、暗記部分をとにかくしっかり取り組み、なんとか間に合わせることもできなくないでしょう。国公立大学であることが譲れない条件であり、とにかく時間がないが、理科は全体的に嫌いではない(やろうと思えばできる)、といった場合には地学を選択するのも一つのやり方です。

ルート種別

どの到達レベルの生徒でも、基本は同じ参考書を通過(当然カスタムすることもあるが、軸は同じ)。ランクを上げる=参考書を追加する。主要科目など、時間をかけて基礎に穴がないように固めていく科目に多い。

到達レベルによって、使用する参考書の組み合わせが異なる。ランクを上げる=参考書がそもそも異なる。副教科など、参考書の種類が多く(理解本・資料集・まとめ本・演習用問題集・一問一答…など)、なるべく少ない参考書数で効率よく終わらせたい科目に多い。

※これら2つの考え方を、同じ科目内で両方使うことも多い。最初に使うインプットの数冊はセット方式、問題集は積み上げ方式、など。

★地学基礎/地学では、最短距離のセット方式を採用★

地学基礎/地学は高校で履修しない生徒も多いマイナー科目であることから、受験向けの参考書も多くはありません。また、主要科目ほど時間を割けない生徒も多いことから、セット方式を採用します。いずれのレベルを目指す生徒も、理解本or教科書から1冊、演習本から1冊、資料集を1冊の3冊セットを基本に学習を進めてください。

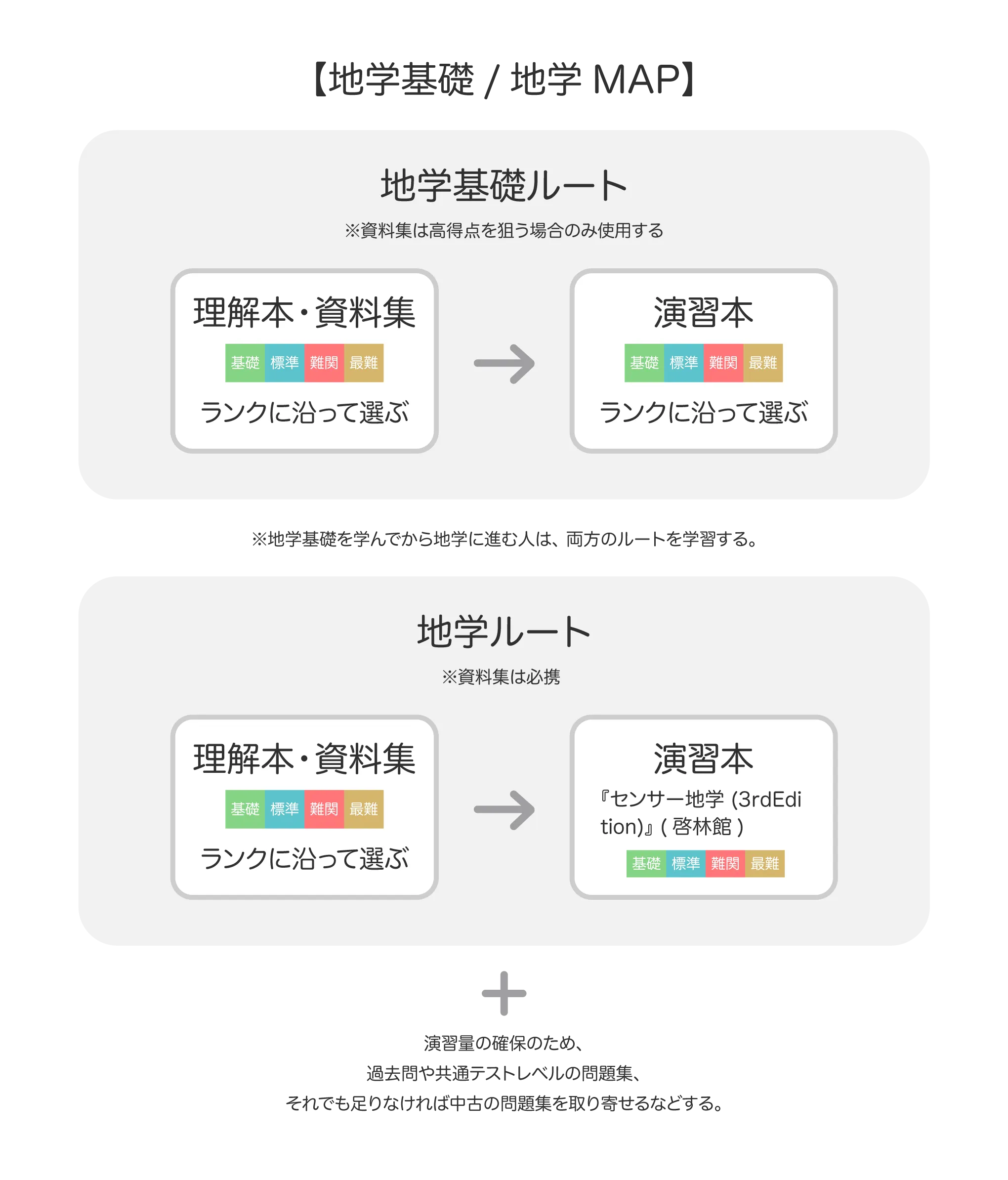

地学基礎/地学MAP

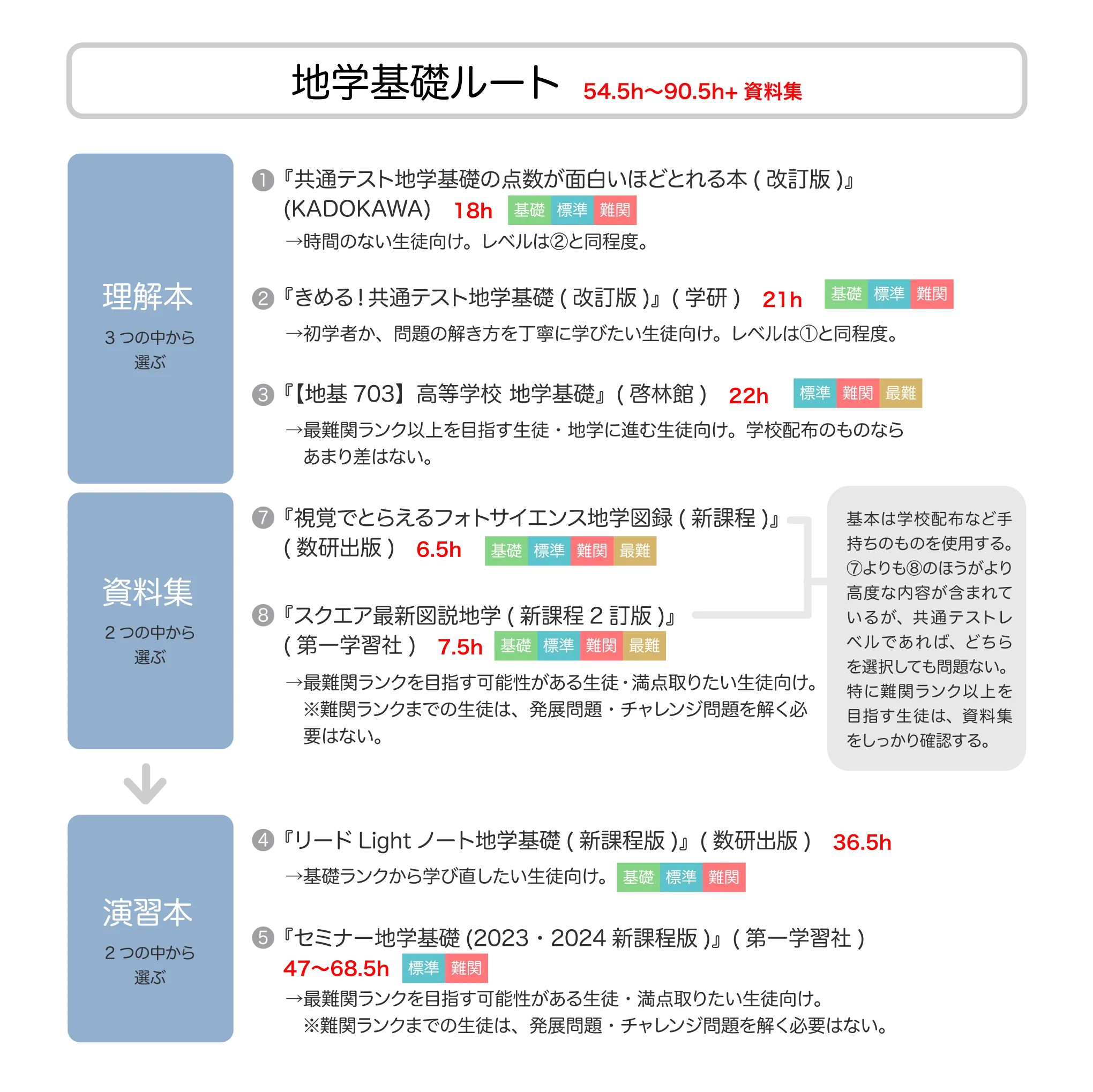

地学基礎ルート 54.5h〜90.5h+資料集

【内容補足】

一つの単元を学習したら同じ範囲の『リードLightノート地学基礎(新課程版)』または『セミナー地学基礎(2023・2024新課程版)』の問題を解き、理解本でインプットした情報をアウトプットします。

【所要時間】18h ①理解本 ②要点がまとまっており、文章も口語で読みやすいことから地学基礎の重要事項や概要を押さえるのにふさわしい一冊です。内容の充実度は『きめる!共通テスト地学基礎(改訂版)』とほぼ同程度ですが、本書のほうがより記述がコンパクトになっています。標準ランクまでを目指す生徒が、時短で全範囲を網羅できる理解本として採用しました。 ③本文を読むだけではなく、図表にもしっかり目を通しましょう。イメージしにくい箇所は適宜資料集にも目を通してください。各章の章末問題も解きながら進めますが、アウトプットとしては不十分なため、別で問題集を使用します。インプットとアウトプットを章ごとに区切って取り組めるとよいですが、『リードLightノート地学基礎(新課程版)』と章立てが少し異なるので、目次を参照して対応させてください。気象災害や防災に関する内容が他の参考書と比べて薄いので、資料集で補いましょう。

【所要時間】21h ①理解本 ②要点がまとまっており、フルカラーで図表が見やすいため、地学基礎の重要事項や概要を押さえるのにふさわしい一冊です。内容の充実度は『共通テスト地学基礎の点数が面白いほどとれる本(改訂版)』とほぼ同程度ですが、本書のほうが計算問題の解説がより丁寧で実践的な内容が含まれています。標準ランクまでを目指す生徒のうち、初学者か、問題の解き方を丁寧に学びたい生徒向けの理解本として採用しました。 ③本文を読むだけではなく、図表にもしっかり目を通しましょう。「きめる!」や「ここできめる!」には特に重要な事項がまとまっているので、復習時に活用しましょう。「過去問にチャレンジ」も解きながら進めますが、アウトプットとしては不十分なため、別で問題集を使用します。インプットとアウトプットを章ごとに区切って取り組めるとよいですが、『リードLightノート地学基礎(新課程版)』と章立てが少し異なるので、目次を参照して対応させてください。

【所要時間】22h ①教科書 ②学校で地学基礎の授業がある場合に配布されることの多い教科書です。市販の理解本と比較して内容が充実している反面、1ページあたりの内容・ページ数がともに多いため、共通テストのレベルを超えて地学基礎を深く理解する必要のある、難関大を目指す生徒が理解本として使用するのに適しています。 ③詳細な内容も含まれるため、一度ですべてを覚えようとするのではなく、何度も繰り返し確認して知識を定着させる意識を持つことが大切です。本文を読むだけではなく、図表やQRコードから読み込める動画コンテンツにも目を通しましょう。本書の問題だけではアウトプットが不十分なので、学習した内容を忘れる前に『セミナー地学基礎(2023・2024新課程版)』などの問題集も解くようにしてください。

【所要時間】36.5h ①問題集 ②一問一答形式の用語確認、実践的な問題、応用と段階を踏んで学習できる参考書です。また、バランス良く配置された論述問題や計算問題は、必要な範囲を網羅しています。基礎ランクから学び直したい生徒向けの演習本として採用しました。 ③各章の冒頭に覚えるべき事項がコンパクトにまとまっていますが、詳しい説明は省略されているものもあるため、必ず理解本や教科書を併用してください。語句の穴埋め問題が多いですが、手を動かして全て書くことが暗記の近道になるので、飛ばさずに全問解きましょう。この問題集で出題される内容は地学基礎の基本的な事項となるため、特に基本問題までは隅々まで覚えきることが望ましいです。解説を読む際には、書かれている内容が正しいか自分で確かめる意識を持って手を動かしながら取り組みましょう。章立てが他の参考書と異なるので、理解本と併用する際は注意して進めましょう。発展的な内容を網羅していないことがあるため地学を選択する生徒や共通テストで9割以上を目指したい生徒にはやや物足りない可能性がありますが、この1冊で共通テストで7~8割程度の点数が狙えます。

【所要時間】47h ①問題集 ②一問一答形式の用語確認、実践的な問題、応用と段階を踏んで学習できる参考書です。地学の問題にチャレンジする事もでき、幅広い難易度の問題が網羅されている問題集です。 ③各章の冒頭に覚えるべき事項がコンパクトにまとまっていますが、詳しい説明は省略されているものもあるため、必ず理解本や教科書を併用してください。知識の問題は手を動かして解きましょう。図表を読み解く必要のある思考問題では、各設問で図表をどのように見ればよいかを確実に覚えるようにしましょう。解説を読む際には、書かれている内容が正しいか自分で確かめる意識を持って手を動かしながら取り組みましょう。地学基礎を共通テストのみで使用する場合は、基本問題までを確実にマスターすることが求められますが、発展問題・チャレンジ問題は解く必要はありません。

【所要時間】68.5h、〈まとめ・プロセス・確認問題・例題・基本問題・特別演習〉47h、〈発展問題・チャレンジ問題〉21.5h ③地学基礎だけでなく地学も使う場合は、基本問題までをマスターしたうえで、発展問題・チャレンジ問題も含めたすべての問題を解けることが求められます。

【所要時間】6.5h ①資料集 ②本書は、教科書ではカバーしきれない詳細な図表やより高レベルな事柄を網羅しており、理解を助けてくれます。学習内容を視覚的に確認することで教科書や理解本で学習した内容をイメージしやすくなるため、ルートに採用しました。本書は、章の構成が宇宙の章であれば惑星からというように、身近なところから入っているほか、補足やコラムが資料集としてはやや平易にまとめられているなど、全体的に初学者にも手に取りやすい構成になっています。 ③学習する際には、教科書や理解本と同じ範囲のページを開いておくようにしましょう。内容が非常に多いため、細かい文章をすべて読むよりも、図や写真などのイメージを助けるものを中心に見て学ぶことに重点を置いてください。特に理解本の文章だけでは、岩石の色や惑星の特徴などがイメージしにくいため、写真を積極的に見るようにしましょう。

【所要時間】7.5h ①資料集 ②本書は、教科書ではカバーしきれない詳細な図表やより高レベルな事柄を網羅しており、理解を助けてくれます。学習内容を視覚的に確認することで教科書や理解本で学習した内容をイメージしやすくなるため、ルートに採用しました。本書は、内容が高度にまとめられており、教科書の内容を超えた内容を深く理解することができます。そのため、中級者以上/高レベルを目指す生徒に向けた資料集となっています。 ③学習する際には、教科書や理解本と同じ範囲のページを開いておくようにしましょう。内容が非常に多いため、細かい文章をすべて読むよりも、図や写真などのイメージを助けるものを中心に見て学ぶことに重点を置いてください。また、「+α」「人物」などのコラムには必要レベルを超えた内容も存在するため、情報を取捨選択する必要があります。

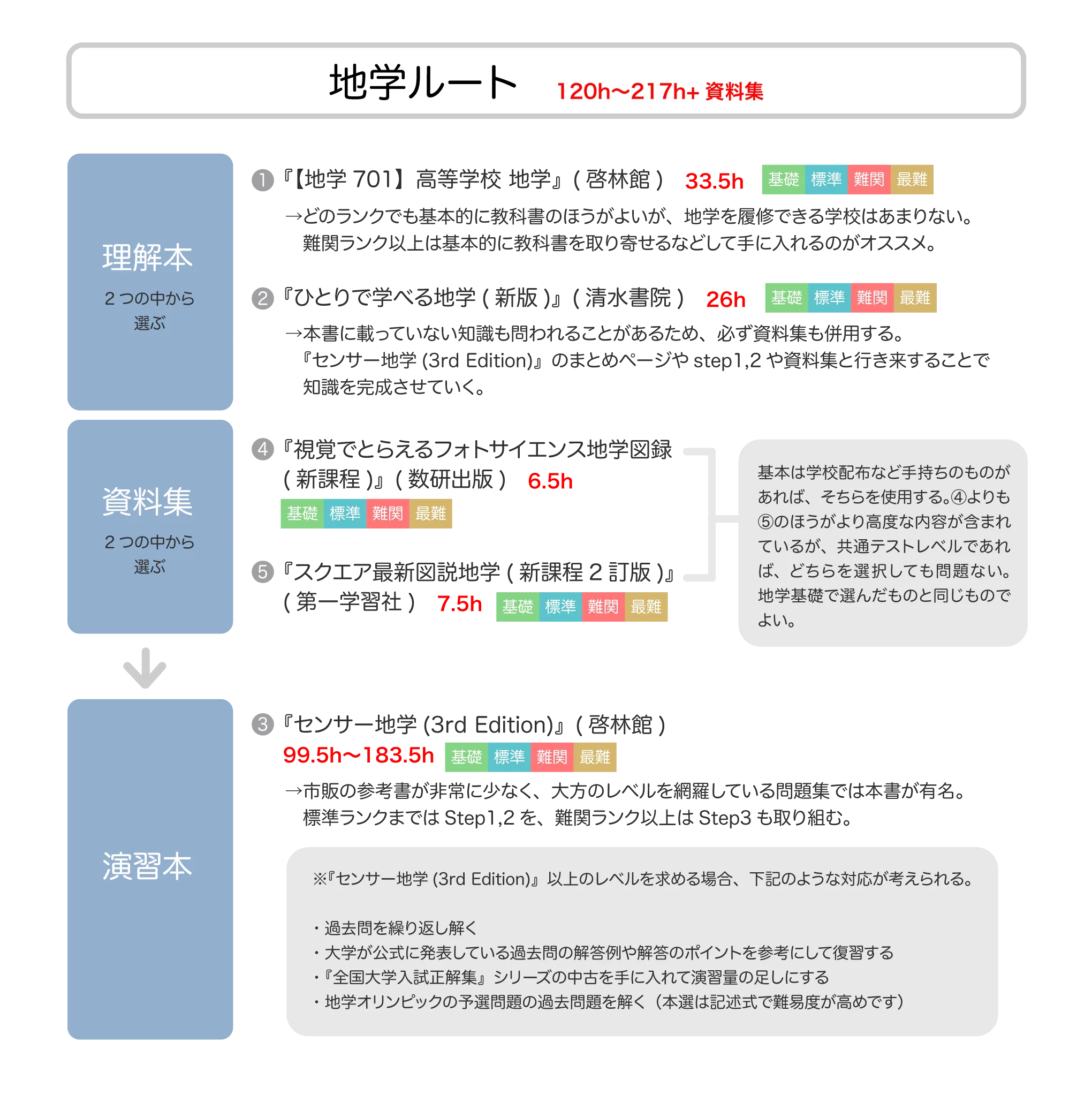

地学ルート 120h〜217h+資料集

【内容補足】

地学の参考書は非常に少ないため、演習本を繰り返し解きつつ、抜けている知識は資料集も確認しながら徹底的に覚えこむ必要があります。独学で勉強する場合は、理解本や資料集を用いたインプットと問題集を用いたアウトプットをバランスよく行うことに注意しましょう。

各大学ランクごとの学習ポイント

基礎ランクの私立大学

知識の定着を確実に

教科書や理解本の内容をしっかり覚えていれば得点できる問題が多くあります。例えば、地学で一般受験できる数少ない大学のひとつである立正大学地球環境科学部では、9割以上の問題で基本的な用語や現象のメカニズムを問う問題が出題されており、その場で考えて計算する必要のある問題は数問程度でした。ただし細かい数字を問うものも多く、覚えている知識の量で得点に差が生まれます。

『ひとりで学べる地学(新版)』には載っていない知識も問われることがあるため、必ず資料集も併用し、学習が一通り終わったら、記憶に残っているうちに『センサー地学(3rd Edition)』のstep1,2までを繰り返し解いて受験で使える知識を定着させましょう。暗記の際には用語をただ覚えるだけではなく、関連する情報も一緒に覚えるようにしましょう。例えば、地球史であれば前後の時系列の関係を確認したり、岩石の分野であれば造山鉱物の特徴について表形式でまとめたりすることが効果的です。

標準ランク以上の私立大学

★教科書の内容を隅々まで覚えて知識問題を得点源にする

上位ランクの私立大学のうち、個別試験で地学を選択できる大学は限られていますが、日本大学は地学選択が可能です。

日本大学の過去問をみてみると、全問マーク式ですが、図や衛星画像から考える問題や計算を要する問題が2割弱出題されています。知識問題は知っているだけで答えられる問題が全体の半分弱ですが、それ以外にも、知識を基に考えて判断する問題が多く出題されます。『ひとりで学べる地学(新版)』では必要な知識の70%弱しか網羅できないため、可能な限り教科書と資料集の両方を用いて学習を進めましょう。教科書と資料集で9割近くの内容は網羅できますが、稀に地球・大気・海洋などで教科書の内容を超えた高度な知識を問う問題が出題されます。他教科との勉強時間の兼ね合いも考えると、これらの高度な問題は深追いせずに、基本的な内容を問われている問題を確実に得点する意識で過去問演習に取り組むことが望ましいです。

計算や思考力を要する問題は、『センサー地学(3rd Edition)』を用いて繰り返し演習する必要があります。step2まででは過去問全体のうち6~7割程度しかカバーできないため、step3やチャレンジ問題も可能な限り全問解ききりましょう。本番では『センサー地学(3rd Edition)』に掲載されていないような初見の問題も出題される可能性も高いため、問題演習時には丸暗記ではなく、なぜその解き方になるのかに注意して解説を読み込みましょう。

国公立大学

★アウトプットに重きを置いた学習を

国公立大学には地学で受験が可能な大学が多く存在し、問題の傾向は大学により大きく異なりますが、私立大学よりも記述問題が多い傾向にあるのが大きな特徴です。比較的一般的な出題形式の東京学芸大学の問題を例として挙げると、数行から200字程度の記述問題や、計算過程の記述が求められる計算問題が半分近くを占めます。その代わり問われている知識自体は基本的な内容が多く、教科書・資料集でほぼすべてが、『ひとりで学べる地学(新版)』でも必要な知識の80%以上が網羅されています。記述問題は『センサー地学(3rd Edition)』の巻末の記述トレーニングレベルの問題のほかにも、step1で用語を確認するような基本的な事項の説明も問われることが多いため、ひととおり用語を覚えたら、覚えた用語を自分なりに説明できるか確認しながら復習を行い、説明できない箇所があれば教科書や資料集に戻って復習することが効果的です。

なお、東京大学などの最難関レベルの大学では、計算問題や図から判断する問題が非常に多くの割合を占めます。これらの計算問題・思考問題は『センサー地学(3rd Edition)』だけでは演習量が不十分なので、可能な限り沢山の過去問を解きましょう。また、計算問題などで登場した公式や地層図を読む際に判断材料とした現象などは必ず教科書と資料集を用いて復習し、知識を「持っている状態」から「使える状態」にしましょう。

【所要時間】33.5h ①教科書 ②学校で地学を選択しており、教科書を持っている場合は教科書を使いましょう。地学の学習を進めるうえで必要な知識や考え方が丁寧に説明されています。 ③なんとなく眺めるだけでなく、気づいた点は余白に書き込んだり疑問点には付箋を貼ったりしながら、理解本を能動的に読みましょう。特に、図やグラフは概形を眺めるだけではなく、グラフであれば縦軸・横軸の関係からそのグラフが何を表しているのか、図であれば具体的な写真や動画と結び付けてイメージできるかといったところまで徹底的に理解しましょう。本文を読むだけではなく、図表やQRコードから読み込める動画コンテンツにも目を通すことが望ましいです。例題や部末問題が掲載されているので、これらの問題は実際に手を動かして解くようにしましょう。ただし、本書の問題だけではアウトプットが不十分なので、学習した内容を忘れる前に『センサー地学(3rd Edition)』などの問題集も解くようにしましょう。

【所要時間】26h ①理解本 ②要点がまとまっており、最低限の大筋を確認できるため、地学の重要事項、概要を簡単に押さえるのにふさわしい一冊です。共通テストで出題される知識のうち9割程度を網羅しています。教科書を持っていない場合はこの参考書を理解本として使用しましょう。 ③なんとなく眺めるだけでなく、気づいた点は余白に書き込んだり疑問点には付箋を貼ったりしながら、理解本を能動的に読みましょう。特に、図表にも情報が多く含まれているので、図表と本文の重要語句を確認する必要があります。また、説明がやや端的になっている箇所があるので、知識を知っているだけでは対応できない問題を解くためにも、適宜資料集、問題集と照らし合わせつつ確認することが望ましいです。知識を定着するためにはアウトプットが大切になるので、本書で学習した内容を忘れる前に『センサー地学(3rd Edition)』などの問題集を解くようにしましょう。

【所要時間】183.5h、〈Step1,Step2〉99.5h、〈Step3〉66h、〈記述問題トレーニング・チャレンジ問題〉18h ①問題集 ②一問一答形式の用語確認、実践的な問題、応用、発展論述問題と段階を踏んでテーマごとに学習できる参考書です。地学は参考書が限られていますが、その中でも本書は最も幅広い難易度の問題を網羅しており、典型問題もまんべんなく収録出来ていることから、この参考書を使うことを推奨します。 ③理解本やまとめ本と併用し、解説を読んでも分からない箇所は必ず確認するようにしましょう。図表がどのように問題とリンクしているのかを意識して解くようにするとより効果的に学習できます。難易度別に問題が分かれているため、簡単な問題から順に解くことをお勧めします。問題数が多いので、基礎ランク・標準ランクを目指す生徒はまずはstep2までを完璧にこなすことを目指しましょう。難関ランク以上を目指す生徒はstep3以降も解くことが望ましいです。地学を共通テストのみで使用する場合、step2までを解くのに必要な知識や技能で共通テストの問題の9割程度をカバーできます。ただし、本書とは出題形式が異なっていたり、図表から読みとって考える必要のある問題が出題されたりすることから、7割以上の得点を目指すのであれば本書の演習だけでは不十分で、早い段階で過去問演習を行い、形式に慣れる必要があります。個別試験で記述式での回答を求められる大学を受験する場合は、記述問題トレーニングで演習を積むほか、Step1で問われている用語の説明を自分でつくって右側の問題文と比べて説明に過不足がないか確認してみることも効果的です。

【所要時間】6.5h ①資料集 ②本書は、教科書ではカバーしきれない詳細な図表やより高レベルな事柄を網羅しており、理解を助けてくれます。学習内容を視覚的に確認することで教科書や理解本で学習した内容をイメージしやすくなるため、ルートに採用しました。本書は、章の構成が宇宙の章であれば惑星からというように、身近なところから入っているほか、補足やコラムが資料集としてはやや平易にまとめられているなど、全体的に初学者にも手に取りやすい構成になっています。 ③地学基礎・地学の範囲は目次の行頭についている目印や各ページの見出しについている目印から判断できます。地学では学習しない範囲もありますが、地学を学習する上で土台となる知識が多いため、前後のページも確認して知識を定着させることが望ましいです。

【所要時間】7.5h ①資料集 ②本書は、教科書ではカバーしきれない詳細な図表やより高レベルな事柄を網羅しており、理解を助けてくれます。学習内容を視覚的に確認することで教科書や理解本で学習した内容をイメージしやすくなるため、ルートに採用しました。本書は、内容が高度にまとめられており、教科書の内容を超えた内容を深く理解することができます。そのため、中級者以上/高レベルを目指す生徒に向けた資料集となっています。 ③地学基礎の範囲は目次に下線が引いてあるほか、各ページの見出しについている目印からも判断できます。地学では学習しない範囲もありますが、地学を学習する上で土台となる知識が多いため、前後のページも確認して知識を定着させることが望ましいです。