「英検の成績表に『英検バンド』と書いてあるけど、いまいち見方が分からない…」「『G2+7』ってどういうこと?」と悩んでいませんか?英検バンドは、あなたの英語力を具体的に示してくれる指標です。単に合格か不合格かだけではなく、合格基準点からどれだけ離れているかを数値で表すため、自分の英語力をより詳しく把握できます。この記事では、英検バンドの見方を分かりやすく解説します。「G2+7」のような表記の意味から、英検バンドを使った効果的な学習方法まで分かりますので、ぜひ参考にしてください。

目次

英検バンド=合格点までの距離を示したもの

出典:英検「英検CSEスコアとは」

英検バンドは、「あなたの英検の成績が、合格基準からどのくらい離れているか」を示す指標です。

「CSEスコアの25点=1バンド」になるので、25点ごとにバンドが1つ増えていきます。

具体的な例を見てみましょう。

- 「G2+2」の場合:2級の試験で、合格基準より26〜50点(バンド2つ)高い点数で合格した

- 「G2-1」の場合:2級の試験で、合格基準に1~25点(バンド1つ)足りず不合格になった

つまり、英検バンドの指標を簡単に言い換えると、次のようになります。

- 合格した場合:どれくらい余裕を持って合格できたか

- 不合格だった場合:あとどれくらいで合格できたか

英検バンドを理解することで、自分の英語力の現状をより詳しく把握できます。

また、次の目標設定に役立てることも可能です。

例えば、あと少しで合格できそうだと分かれば、「この技能のこの分野を集中的に勉強しよう!」という気持ちになるでしょう。

このように、英検バンドは単なる合否だけではなく、モチベーション向上にも繋がる指標と言えます。

英検CSEスコアとの関係

英検バンドと英検CSEスコアは、どちらも英検の成績を詳しく示すための指標ですが、表しているものが異なります。次の表をご覧ください。

| 英検CSEスコア | あなたの英語力を0~4000の範囲で数値化したもの 4つの技能(リーディング・リスニング・ライティング・スピーキング)を均等に評価している 国際的な英語力の基準である「CEFR(セファール)」と対応している |

| 英検バンド | あなたの得点が、合格ラインからどれくらい離れているかを示すもの |

つまり、英検CSEスコアが「現在の英語力のレベル」を表すのに対し、英検バンドは「目指している級との差」を示しています。

例えば「CSEスコアは高いが、英検バンドが-(マイナス)」の場合、総合的な英語力は高くても、特定の級で求められるスキルには少し足りないことが分かります。

これらの指標を理解して英語学習の進捗を把握し、次の目標設定に活かしていきましょう。

なお「CEFRって何?」という方は、こちらの記事をご覧ください。CEFRが大学入試でどのように使われているかについても解説しています。

大学受験生必見|CEFR(セファール)と外部試験が大学入試での活用法

英検バンドの見方|「G2+7」などの具体例も紹介

「英検バンドの見方がいまいち分からない…」という方も多いのではないでしょうか?

ここでは「G2+7」などの詳しい見方について解説します。

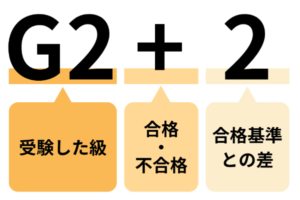

最初にそれぞれの記号・数字の意味を大まかに説明すると、下図のようになります。

それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。

1. アルファベットと最初の数字:受験した級を表す

「G2」などのアルファベットと最初の数字は、受験した級を表しています。

G=「Grade(級)」、P=「Pre(準)」の略です。

次の表は、それぞれの表記と対応している級をまとめたものです。

| 表記 | 級 |

| G1 | 1級 |

| GP1 | 準1級 |

| G2 | 2級 |

| GP2 | 準2級 |

| G3 | 3級 |

| G4 | 4級 |

| G5 | 5級 |

引用:日本英語検定協会「英検CSEスコアとは」

つまり、「G2」は英検2級を受験したことを示しています。この表記方法により、成績表を見ただけで受験した級がすぐに分かるのがメリットです。

2. 「+」と「-」:合格・不合格を表す

「G2+7」「GP2-3」などに含まれる「+」や「-」は、合否を表しています。

「+」が合格、「-」が不合格です。例えば「G2+」は次のような見方になります。

- 「G2」:英検2級を受験した

- 「+」:合格した

このように英検バンドの「+」や「-」を見ることで、試験結果が一目で分かります。

3. 最後の数字:合格基準スコアとの差を表す

「G2+2」と表記されている場合、最後の「+2」は合格基準スコアとの差を表す数字です。

1バンドは25点にあたるので、以下のように読み取れます。

- 「+2」の場合:合格基準スコアより、26~50点(バンド2つ)高い

- 「-1」の場合:合格基準スコアより、1~25点(バンド1つ)低い

つまり、「G2+2」の場合は次のことが分かります。

- G2:英検2級を受験した

- +:合格した

- 2:合格基準スコアより、26〜50点(バンド2つ)上回った

このような表記方法によって、受験者は自分の得点が合格ラインをどの程度上回ったかをすぐに理解できます。

それでは、英検バンドの具体例を3つ見ていきましょう。

具体例①:「G2+7」の見方は?

「G2+7」の見方は下記の通りです。

- G2:英検2級を受験した

- +:合格した

- 7:合格基準スコアを151〜175点(バンド7つ)上回った

このスコアから、「受験者が2級の内容を完全に習得し、さらに上の級に挑戦する準備が整っている可能性が高い」ことが分かります。

具体例②:「G4+5」の見方は?

続いて「G4+5」の見方を紹介します。

- G4:英検4級を受験した

- +:合格した

- 5:合格基準スコアを101〜125点(バンド5つ)上回った

つまり、受験者が4級の内容を十分に習得しており、3級に挑戦できるレベルであることを意味しています。

具体例③:「GP2-3」の見方は?

最後に「GP2-3」の見方は次の通りです。

- GP2:英検準2級を受験した

- -:不合格だった

- 3:合格基準スコアに51〜75点(バンド3つ)足りなかった

「GP2-3」は、受験者が準2級の合格まであと一歩ということを表しています。

次回の受験に向けて弱い分野を重点的に学習することで、合格の可能性が高まります。

英検バンドと合否判定の仕組み

英検を受験した後は、どのような流れで合否が判定され、英検バンドの結果が出るのかも知っておきましょう。

■合否が判定されるまでの流れ 1.それぞれの技能の正答数をもとに、英検CSEスコアを算出する

2.英検CSEスコアを、合格基準スコアと比較する 3.合否が決定する一次試験:3技能(リーディング・リスニング・ライティング)の合計スコアが合格基準スコアに達した場合、合格になる(※)

4.英検バンドの結果が出る (※)英検4級・5級は、一次試験(リーディング・リスニング)の合否のみで判定 |

なお、一次試験・二次試験の合格基準スコアは下表となります。

| 一次試験の合格基準スコア | 二次試験の合格基準スコア | |

|---|---|---|

| 1級 | 2028 | 602 |

| 準1級 | 1792 | 512 |

| 2級 | 1520 | 460 |

| 準2級 | 1322 | 406 |

引用:日本英語検定協会「英検CSEスコアとは」

英検を受験する際は、この合格基準スコアを目標にして学習計画を立てることが大切です。

英検バンドの結果を学習に活かす3ステップ

英検バンドの見方が分かった後は、どうやって英語学習に活かせばいいのかを見ていきましょう。

ここでは、英検バンドの結果をもとに英語学習に活かす方法を順番に説明します。

1. 自分の強み・弱点を把握する

英検の結果では、4技能(リーディング・リスニング・ライティング・スピーキング)別にスコアが分かります。

まずはどの技能が得意で、どれを改善すべきなのかを把握することが必要です。

英検成績表の「技能別正答数」をチェックしてみてください。

合格の目安は、各技能で6~7割くらい正解していることです。

そのため、6~7割の正答率に達していない技能を洗い出しましょう。

例えばリーディングの正答率が68%、リスニングが30%なら、特にリスニング力を鍛える必要があることが分かります。

なかでも文の内容一致選択の正答数が低い場合は、下記の弱点があるのではないかと推測できます。

- 長文を一度の音声で正確に理解できない

- 専門的なトピック(環境・社会・経済など)に慣れていない

このように強みや弱点が分かれば、漠然とした不安を解消し、自分に合った学習プランを立てることが可能です。

2. 目標スコアを決めて、学習計画を立てる

次に、目標スコアを決めて学習計画を立てましょう。

漠然と「リスニング力を上げる」と決めるよりも、具体的な数値目標があることで学習の方向性が明確になります。

一例として、次のような学習計画の立て方があります。

- 目標スコア:リスニングのスコアを50点上げる

- 週単位の学習時間:平日は1日2時間、週末は1日3時間

- 具体的な学習方法:

・ディクテーション:リスニング問題を7問ずつ取り組み、4回以内で正確に聞き取れるまで繰り返す

・シャドーイング:リスニング問題を5問ずつ取り組み、完璧に発音できるまで繰り返す など

上記のように計画を立てたら、まずは3ヶ月間継続してみましょう。

3. 模擬試験を受けてスコアを確認する

英検バンドの結果を活かすには、定期的に模擬試験を受けることが大切です。

今の実力を把握できる上、本番の試験にも慣れやすくなります。

できれば2ヶ月に1回のペースで受験して、自分の進捗を確認しましょう。

模擬試験を受ける会場には、学校や塾、英会話教室などが挙げられます。

もし「部活動があってなかなか日程が合わない…」という場合は、「英検S-CBT」を受けるのがおすすめです。

英検公式が実施しているオンラインの試験で、パソコンを使って4技能を1日で受験できます。

出典:英検S-CBT「英検S-CBTとは?」

英検S-CBTの出題内容や難易度は、英検と変わりません。

試験を受けるにはテスト会場へ行く必要がありますが、基本的に毎週土日に受験できるのがメリットです。

試験結果をもとに学習計画を見直して、効率良くスコアアップを目指しましょう。

英検バンドでよくあるQ&A

ここでは、英検バンドについてよくあるQ&Aを紹介します。

1. 英検バンドはいくつまであるの?

英検バンドの数は級によって異なります。

一例として、英検1級の英検バンドの範囲は「最大+20、最小-70」です。

英検バンドは各級の合格基準スコアを起点に、25点刻みで区切られています。

級が難しくなるにつれて、バンドの差も大きくなる傾向があります。

2. 英検バンドで次の級に合格する目安はどれくらい?

英検バンドは、あくまでも現在の級での習熟度を示す指標です。

英検バンドが高くても、次の級に合格する保証はありません。

例えば、今回の結果が「G3+8」なら、「合格ラインより200点も上回っているから、準2級に挑戦してみよう!」という目安として用いるのがおすすめです。

3. 英検の不合格のバンドは?

英検の不合格バンドは「-(マイナス)」で表され、合格基準スコアに達しなかった点数を示しています。不合格バンドの一例は次の通りです。

- -1:1〜25点不足している

- -2:26〜50点不足している

- -3:51〜75点不足している

「合格基準に70点足りなかったから、特に点数の低い技能を集中的にやろう」のように、次回の対策に役立てましょう。

まとめ

本記事では、英検バンドの見方や学習への活かし方について解説しました。

英検バンドは、合格基準スコアとの差を数値化したものなので、現在の英語力を客観的に把握するのに役立ちます。

まずはCSEスコアや英検バンドの結果をもとに、自分の強みや弱点を把握しましょう。

その上で目標スコアを決めて、具体的な学習計画を立てることが大切です。英検バンドを上手に活用して、着実に英語力を向上させていきましょう。

もし「英語の成績を上げたいけど、どんな勉強方法がいいのか分からない…」と悩んでいる場合は、アクシブアカデミーのLINEで無料相談してみませんか?さまざまな受験生の悩み相談に乗ってきた受験のプロが、あなただけに向けた回答を返信します。LINE登録者限定で「受験で成功する志望校の決め方」の動画も配信していますので、ぜひお気軽に以下からご登録ください。