目次

理科基礎4科目の中での地学基礎の特徴

地学基礎ってどんな科目?

地学基礎は地球科学分野の中で、基礎的な知識を扱う科目です。地球科学で扱う内容はとても幅広く、空・海・大地だけでなく、地球の成り立ちや環境に大きな影響を与えている宇宙のことや、地球上で活動している生物の進化の歴史についても学びます。地学基礎ではこれらの内容を固体地球とその活動・大気と海洋・移り変わる地球・自然との共生の4つの分野にわけて学習します。内容は広範にわたりますが、小学校・中学校の理科で習った内容が多く、天気や災害などはニュースなどで触れる機会も多いため、比較的なじみのあることがらについて学びます。

他の科目との違いや特徴

理科基礎4科目の中で暗記が必要な量は、以下のようになります。

生物基礎>地学基礎>化学基礎>物理基礎

また、計算問題の量はこちらのようになります。

物理基礎>化学基礎>地学基礎>生物基礎

以上のことから、地学基礎では暗記と計算の両方がバランスよく求められていることがわかります。化学基礎も知識問題と計算問題の両者がバランスよく出題されますが、地学基礎で出題される計算問題は、化学基礎の計算問題よりも難易度が易しいものが多く、公式を暗記せずにその場で考えても解ける場合もあります。そのため、学習の際には化学基礎よりも暗記の比重が大きくなります。さらに、地学基礎の計算問題は難しいものが少ないことから、問題演習の中でパターンを覚えてしまえれば、生物基礎よりも計算の比重が少なく感じるかもしれません。

また、地学基礎では中学校の理科で習った範囲が多く含まれるのも大きな特徴です。中学理科の地学分野では天気図の読み方や火成岩の種類などを学びましたが、それらの知識は地学基礎や地学基礎でも生かされます。中学理科で地学分野が苦手だった生徒にとっては参考書の解説がやや不足しているように感じることもあるかもしれませんが、得意な生徒にとっては簡単に解けるようなボーナス問題が出題されることもあります。理科基礎のどの科目を選択するか迷ったら、中学生のときにどの分野が得意・不得意だったかを思い返してみてもよいかもしれません。

下の表に、過去3年のセンター試験及び共通テストにおける理科の各科目の選択者数と平均点を示しています。地学基礎の受験者は、理科基礎科目の中では2番目に少ないですが、これは地学基礎を開講していない高校も多く存在することも一因となっていると考えられます。高校で地学基礎を受講できない生徒も共通テストで地学基礎を選択することはできますが、その代わりに参考書を用いて独学で学習を進める必要があるため、留意が必要です。

理科1 | 共通テスト | |||

| 令和4年度 | ||||

| 受験者数 | [%] | 平均点 | ||

| 物理基礎 | 19,395 | 6.7% | 60.8 | |

| 化学基礎 | 100,461 | 34.7% | 55.46 | |

| 生物基礎 | 125,498 | 43.4% | 47.8 | |

| 地学基礎 | 43,943 | 15.2% | 70.94 | |

| 合計 | 289,297 | 100.0% | ||

| 令和5年度 | ||||

| 受験者数 | [%] | 平均点 | ||

| 物理基礎 | 17,978 | 6.5% | 56.38 | |

| 化学基礎 | 95,515 | 34.6% | 58.84 | |

| 生物基礎 | 119,730 | 43.3% | 49.32 | |

| 地学基礎 | 43,070 | 15.6% | 70.06 | |

| 合計 | 276,293 | 100.0% | ||

| 令和6年度 | ||||

| 受験者数 | [%] | 平均点 | ||

| 物理基礎 | 17,949 | 6.7% | 57.44 | |

| 化学基礎 | 92,894 | 34.5% | 54.62 | |

| 生物基礎 | 115,318 | 42.8% | 63.14 | |

| 地学基礎 | 43,372 | 16.1% | 71.12 | |

| 合計 | 269,533 | 100.0% | ||

地学基礎に求められる力

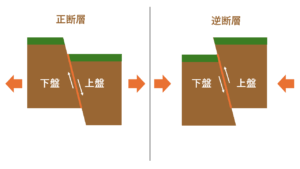

地学基礎で最も求められる力は暗記力です。ただし、文をそのまま丸覚えするのではなく、図をイメージできるものは図の意味を理解したうえで、イメージごと覚えるようにしましょう。例えば、下の図に正断層と逆断層の模式図を示しています。「正断層は左右に引っ張る力が加わり、上盤が下方向に移動する」と覚えるだけよりも、正断層・逆断層のずれ方と力の向きなどが描かれた下の図を理解していたほうが、出題のされ方が変わったときにも対応できる力がつきます。図の意味を理解したと思ったら、理解本と全く同じ表現でなくて構わないので、図示されている内容を自分の言葉でも説明できるか試してみると、知識の定着度をはかることができるのでおすすめです。

計算問題も出題されますが、物理基礎のように複雑な問題は出題されません。場数を踏むことでパターンを覚えて慣れることができるため、計算が苦手だという生徒は問題演習を多めにこなすことで対応しましょう。

地学基礎はどんな人に向いているか

地学基礎は計算と暗記の両方が求められるものの、化学基礎や物理基礎ほどの複雑な計算問題は出題されにくいため、化学基礎・物理基礎が苦手な人や暗記の多い生物基礎が得意な生徒におすすめの科目です。特に共通テストでは問題のパターンがある程度決まっているため、理系の科目が苦手な生徒でも演習をすることである程度の点数がとれます。また、中学理科の内容との重複も多いため、中学理科を覚えている人は比較的少ない労力で得点ができます。ただし、全く覚えていないという場合には中学の内容から復習する必要があるため、注意が必要です。

地学基礎の特徴

固体地球とその活動

地球内部の構造および活動の仕組みを学ぶ分野です。教科書では「地球」「活動する地球」の2項目に分かれています。「地球」では、外から見た地球の形と地球内部の構造の両方を学び、固体としての地球を大掴みに把握します。地学・地学基礎を学ぶ上では、普段の生活よりも遥かに規模の大きい出来事について考える事が必要ですが、そのための広い視点を養うことが出来ます。「活動する地球」ではプレートの移動や火山活動・地震など、地球がどのような活動をしているのか学びます。「日本で地震が発生しやすいのはなぜなのか」や「火山にはどのような種類があり、富士山はどれにあたるのか」といった疑問はここで解決することができます。災害について考える上でも、この分野は避けて通れません。

大気と海洋

季節の変化や日々の天気は、私たちの生活に大きな影響を与えています。この分野では、気候・気象およびその根底にある大気や海洋、太陽のエネルギーについて学びます。教科書では「大気の構造」「太陽放射と大気・海水の運動」「日本の天気」の3項目に分かれています。大気や海水が地球全体を循環して熱を運ぶ様子を示す図や、日本の特徴的な気候の要因となる気圧配置を表す天気図など、どの項目でも図が多く登場することが特徴的です。解説と図を照らし合わせて視覚的・地図的なイメージを掴むことが重要な単元と言えるでしょう。

移り変わる地球

地球および宇宙の歴史について幅広く学ぶ分野です。教科書では「地球の誕生」「地球と生命の進化」「地球史の読み方」と3項目に分かれています。「地球の誕生」では宇宙、太陽系、そして地球のそれぞれの誕生から現在までの過程を、「地球と生命の進化」では地球に最古の生命が誕生してから、環境の変化とともに進化を遂げていく過程を学びます。最後の「地球史の読み方」は地球の過去を知るための手掛かりとなる地層や岩石についての内容です。他の分野と比べると、年代区分とそれぞれの代表的な生物など、暗記するべき用語が多いことが特徴的です。赤シートを使用して重要用語を覚えられているか確認する、使用する参考書にチェックリストがあれば全てチェックがつくまで繰り返すなど、時間をかけて丁寧に取り組みましょう。

自然との共生

私たちの生活と関わりの深い自然環境・自然現象について学ぶ分野です。自然は私たちに水や大気、金属資源やエネルギー資源といった恩恵を与えてくれる一方、災害の被害をもたらすこともあります。その両面について学習します。他の分野と比較すると暗記が必要な内容は少ないですが、共通テスト・センター試験で第4問として出題されることが多くあるので、対策は必要です。

全体の関連度合いについて

地学基礎で学習する4つの分野は内容自体は関係があるものの、各分野ごとに内容は独立しています。そのため、学習の際には分野ごとに別々に学習しても問題ありません。理解本で知識をインプットした後、すぐに学習した分野を問題集でアウトプットの練習をすることで、学習した内容を忘れる前に定着させることができます。共通テストでは4つの分野がバランスよく出題されるため、特に苦手な分野がある生徒は模試の前後で該当する章を重点的に復習するなどして、全分野の知識をバランスよく身に着けるように心がけましょう。

地学基礎で使う参考書

理解本

地学基礎の知識の習得は『共通テスト地学基礎の点数が面白いほどとれる本(改訂版)』・『きめる!共通テスト地学基礎(改訂版)』・教科書 のいずれかの参考書を用いて行います。『共通テスト地学基礎の点数が面白いほどとれる本(改訂版)』は内容がコンパクトにまとまっているため、時間のない生徒向けです。

『きめる!共通テスト地学基礎(改訂版)』は1冊目の参考書とレベルは同程度ですが問題の解き方が丁寧に記載されているため、特に地学基礎を独学で学ぶ人や初学者におすすめです。教科書はかなり詳細な内容も含まれるため、地学基礎の共通テストのみを使う生徒にはオーバーワークです。満点近い得点を狙いたい場合や、地学に進むことを見越して学習する場合に使用しましょう。

問題集

理解本で基礎的な知識を身につけた後は、『リードLightノート地学基礎(新課程版)』・『セミナー地学基礎(2023・2024新課程版)』のどちらかを使用して問題演習をします。2冊とも、基礎知識の確認から応用問題まで、段階的に学習できる問題集です。『リードLightノート地学基礎(新課程版)』は試験で出題されやすい典型問題がコンパクトにまとまっているため、多くの生徒におすすめです。

『セミナー地学基礎(2023・2024新課程版)』はより網羅性が高く、応用問題も多く収録されているので、『リードLightノート地学基礎(新課程版)』と比べて時間がかかります。共通テストで満点近い得点を狙う生徒向けです。

資料集

共通テストで高得点を狙う場合は、『視覚でとらえるフォトサイエンス地学図録(新課程)』・『スクエア最新図説地学(新課程2訂版)』のどちらかを持っておきましょう。

理解本での学習中に対応するページを開いておいて写真や図解を見る、問題演習中に疑問に思ったことを索引を利用して調べるなど、学習の補助として役立ちます。ただし、共通テストでは教科書に載っていない知識を求められることはほとんどないので、資料集が必須というわけではありません。

過去問

問題集を解き終えればいよいよ過去問演習です。まずは共通テスト本試験の過去問を最優先で、新しいものから順に解きましょう。間違えた問題は必ず解説を確認し、「知識が不足していた」「図をうまく読み取れなかった」など間違えた原因を分析してください。

全て解き終わり、さらに実戦形式の演習がしたい場合は、予備校などが出版している予想問題集に取り組みます。解答と解説を用意することができれば、共通テスト追試験やセンター試験の過去問を使用してもよいでしょう。

よくある質問

Q. 地学とは何が違いますか?

A.地学基礎では地学の土台を学びます。地学基礎と地学の教科書の目次を見比べてみると、同じタイトルやよく似たタイトルの章や節があることがわかります。地学基礎でも地学でも学ぶこれらの分野は、全く同じ内容を学ぶのではなく、地学基礎で広く浅く学んだ内容を、地学でより細かい知識まで深く学ぶようになっています。また、対応する章や節がない場合にも地学基礎と地学の内容は連続しています。このような違いを踏まえると、地学基礎は日常生活にもかかわりの深い「ビギナー向け」の知識を多く学ぶのに対して、地学はより「マニア向け」の知識を学ぶといえます。

大学受験においても、共通テストの地学基礎は比較的計算が少ないことから文系の生徒を中心に人気がありますが、地学は私立大学の試験でほとんど選択できないことから受験者はかなり少数です。地学は学習を進める際や志望校を選択する際のハードルが高いため、地学基礎が楽しい・得意だと感じた生徒であっても、地学を選択するかどうかは慎重に考えましょう。

Q. 受験できる大学は限られますか?

A.地学は受験で使用できる大学や受験方式が限られることから、地学基礎もそうなのではないかと心配している人もいるかもしれません。しかし、共通テストに限っては、地学基礎と他の基礎科目とで、扱いに差を設けている大学はありません。そのため、上述の通り、共通テストの地学は他の3科目と比べて極端に受験者数が少ないですが、地学基礎は物理基礎よりも多く受験されています。

ただし、個別試験で生物基礎や化学基礎は選択できるものの、地学基礎を選択できない大学は存在します。個別試験で基礎科目を使用する際は、受験要項をよく確認してください。

地学基礎で身につくこと

地学基礎は中学校までで習った内容との重複も多く、他の理科基礎科目と比べて易しいように感じられるかもしれません。一方で、地学基礎の学習内容は天気や地形などの身近な自然に興味を持つきっかけとなり、宇宙や生命の進化などのスケールの大きな内容も多く、自然科学の楽しさを感じられる科目になっています。

災害大国である日本で生活する中で、いざというときに役に立つ知識も多いため、ぜひ学習をおすすめしたいです。