目次

理科4科目の中での地学の位置づけ

地学ってどんな内容?

地学はその名のとおり「地球について学ぶ学問」です。地学が扱っている範囲はとても広く、身近な気象現象や地震・火山などの災害のほかにも、地球の内側で起こっている活動や地球の歴史、さらには宇宙についても学ぶことができます。

他の理系科目と比べると、中学校までで習った内容や身近な事柄について学ぶことが多く、現象を直感的にイメージしやすいことが特徴です。また、実生活と結びついている科目でもあるため、勉強したことが日常で役に立つことも多くあります。

理科4科目の中で最もマイナーな科目

身近な現象を多く扱っている地学ですが、大学受験生にとっては最も馴染みのない科目です。

下の表は過去3年の共通テストにおける理科の各科目の選択者数を示しています。いずれの年においても地学の受験者は非常に少なく、人気のある化学や物理と比べて2桁ほど受験者が少なくなっています。全体に占める割合は0.5%前後で推移していることからも、地学は「超マイナー科目」であると言えます。

理科1 | 共通テスト | |||

| 令和4年度 | ||||

| 受験者数 | [%] | 平均点 | ||

| 物理 | 148,585 | 37.84% | 60.72 | |

| 化学 | 184,028 | 46.87% | 47.63 | |

| 生物 | 58,676 | 14.94%% | 48.81 | |

| 地学 | 1,350 | 0.34% | 52.72 | |

| 合計 | 392,639 | 100.00% | ||

| 令和5年度 | ||||

| 受験者数 | [%] | 平均点 | ||

| 物理 | 144,914 | 37.48% | 63.39 | |

| 化学 | 182,224 | 47.12% | 54.01 | |

| 生物 | 57,895 | 14.97% | 48.46 | |

| 地学 | 1,659 | 0.43% | 49.85 | |

| 合計 | 386,692 | 100.00% | ||

| 令和6年度 | ||||

| 受験者数 | [%] | 平均点 | ||

| 物理 | 142,525 | 37.34% | 62.97 | |

| 化学 | 180,779 | 47.36% | 54.77 | |

| 生物 | 56,596 | 14.83% | 54.82 | |

| 地学 | 1,792 | 0.47% | 56.62 | |

| 合計 | 381,692 | 100.00% | ||

地学の選択者が少ない大きな理由として、地学を利用して受験できる大学が非常に限られていることが挙げられます。そもそも宇宙や火山、気象について専門的に学べる学部は限られており、特に私立大学にはほとんどない状況にあります。このように、高校地学を学んだ先で専門的に学べる地球科学分野が狭い領域であることから、大学受験で地学が必要な場面も少なくなっています。

地学基礎との関連

地学基礎と地学の内容は関連があります。

地学基礎と地学の教科書の目次を見比べてみると、構成は異なるものの「地球のエネルギー収支」や、「火山活動と火成岩の形成」と「火山と火成活動」のように、同じタイトルやよく似たタイトルの章や節があることがわかります。地学基礎でも地学でも学ぶこれらの分野は、全く同じ内容を学ぶわけではなく、地学基礎で広く浅く学んだ内容を、地学でより細かい知識まで深く学ぶようになっています。

また、対応する章や節がない場合にも地学基礎と地学の内容は連続しています。例えば、地学の固体地球にあたる分野は、予め地学基礎で地球の概観や内部構造について大まかに学んだうえで、地学で重力や地震波、熱、地磁気などの観測方法によって分類し直してより詳しく学んでいます。一方で、地球史の分野では、地学基礎で先カンブリア時代や顕生代の生命の進化について詳しく学んだうえで、地学では地球史の全体を俯瞰して学び直す構成になっています。地学基礎の最後の「自然との共生」にあたる分野は地学には存在しませんが、扱っている気象災害や地震災害、火山災害などについては、地学の「大気と海洋」や「固体地球」などの章でメカニズムとともにより深く学習しなおします。

地学基礎と地学の内容比較は啓林館のこちらのサイトで確認できます。

このように地学と地学基礎の間で知識や考え方を補完しあっており、特に地学基礎ではその後の学習の土台となる基本的な考え方や知識を学び、地学ではより発展的で思考力を要する内容を学ぶようになっています。そのため、地学受験を考えている人はまず先に地学基礎の学習を始めるようにしましょう。

地学に求められる力

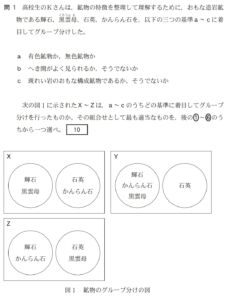

地学では、暗記力と思考力の両方が求められます。例えば2024年の共通テストを見てみると、第3問Aの問1では教科書や理解本に登場する知識を知っている前提で、知っている知識を使って造山鉱物を分類する問題が出題されています。

このように、問題に答えるために最低限必要になる知識は予め覚えていなければなりません。

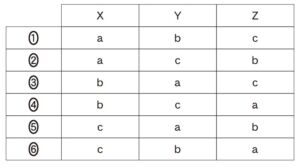

一方で、第1問の問1はグラフ上にプロットされている点から自分で傾きを求めて計算をする問題となっています。この問題を解くうえでは教科書の知識を知っていることよりも、与えられている図を正しく読んで考えることができることのほうが重視されます。

このように、地学の問題を解くためには暗記力と思考力のいずれか片方だけでは不十分で、教科書によるインプットと問題集によるアウトプットの両方をバランスよく行う必要があります。

他の理科科目と比較すると、計算自体は複雑なものが少ないのが特徴です。先ほどの大問1問1はグラフから計算する問題でしたが、立式さえできてしまえば計算自体は難しくなく、物理のように公式を覚えたり、化学のように細かい数値を用いた計算を行ったりする必要はありません。また、立式にあたってもいくつも式を立てて順序だてて解くような問題も多くはありません。図や文章からどんな現象について聞かれているのかを正しく理解し、自分の頭の中でイメージできるかどうかが知識問題以外の思考力を要する問題を解くうえでのポイントとなります。

このように、地学では知識の量や計算力そのものよりも「問われていることを正しく理解する力」が必要な出題形式が多いといえます。

地学はどんな人におすすめ?

地学は消去法で選ぶものではなく、「攻め」の姿勢で選択する科目です。地学は高校で履修しないことが多く、独学で勉強することが前提となるため、学校で先生から教わることのできる他の理科科目と比べると学習を進めるうえでの苦労が多いです。また、地学で受験できる大学は非常に限られているため、受験科目としても使いにくいのが現状です。特に、東京大学・京都大学などの最難関ランクの大学を目指す実力のある生徒であっても、最難関・難関ランクの私立大学は地学で受験できないことが多いため、併願校や受験方式の選択には注意が必要です。

その一方で、地学には魅力的な分野が多数存在するため、上記のような困難を乗り越えてでも地学を学びたい、極めたいというコアなファンもいるかもしれません。地学が勉強できるのであれば大学の所在地や偏差値にこだわらない、卒業後は大学や研究機関などで働けるなら働きたい、というくらい地球科学が好きな人は受験の段階から地学を選択しても問題ないと思われますが、慎重に選択したほうがよいでしょう。

なお、私立大学をメインの志望校としてきたものの、可能であれば理科科目に時間を割かずに地方国公立大学に挑戦したい、などの事情がある人も場合によっては地学選択を考えるかもしれません。たしかに地学は計算の割合が少ないため、暗記が得意であれば物理や化学よりも少ない時間で得点できるようになる可能性が高いです。参考書も少なく、学習にかかる総コストも低い傾向にあるため、最低限の得点をとって他の科目でカバーするのであれば戦略的に地学を選択することもありえなくはないです。

しかし、メインの私立大学の受験で使用する科目を早い段階で完成させている必要があり、さらに途中から国公立大学を目指す場合には地学以外にも社会科目や国語などのプラスアルファの勉強もする必要があります。そのため、国公立大学を目指す余裕があるかどうかは十分に考慮する必要があります。また、地学で受験ができる学部は限られているので、その中に4年間通いたいと思う学部があるのか、物理や化学の知識があることを前提とした大学の授業についていけそうかをよく考えてから選択することが望ましいです。

コラム:地学が好きだけど選ばなかった人の理由は?

高校のときに地学に興味があったアクシブトレーナーに、受験で地学を選ばなかった理由を聞きました。

トレーナープロフィール

- 大学での専攻:土木工学(河川防災)

- 好きな地学の分野:気象学

- 受験科目で地学を選ばなかった理由:

受験可能な大学が少なく高校の先生からもすすめられなかったため、受験では物理と化学を選択しました。 - 地学系の専攻を選ばなかった理由:

「大好きな天気のことをもっと大学で学びたい!」という気持ちもありましたが、それ以上に「学んだことを生かして人の役に立ちたい」と思ったので、気象だけでなく災害について幅広く学べる土木工学科を選びました。 - 大学進学後について:

大学では大雨の時の河川氾濫を防ぐための研究をしています。専攻ではないものの気象の勉強も続けたかったので、独学で気象予報士をとりました。卒業後は土木工学・気象学の両方が生かせる防災系の仕事をする予定です。

地学が好きだけれども地学を選択するか迷っている生徒の参考になれば幸いです。

地学の特徴

固体地球の概観と活動

直接目で見ることのできない地球の内部で、どのような活動が起こっているのかを学ぶ分野です。教科書は地球の概観・プレートテクトニクス・地球の活動の3つの項目に細分化されています。地球の概観では、地球の内部の構造を、重力や地震波、熱などの観測データを得ることによって、人類がどのように理解を進めてきたかを学習します。また、プレートテクトニクスや地震・火山などの地球の活動を学ぶことで、今も活動を続けている地球の動きと、私たちがニュースなどで見聞きする機会のある地震や火山などの大地の活動を結び付けて考えます。

この分野は「エラトステネスは地球の大きさをどのように計ったのか」「どうやって地震波から震源までの距離を計算するのか」などの、これまでの人類が積み重ねてきた知見を使えば、受験生の皆さんでも図から読み取ったり計算をしたりできるような疑問が多く存在します。入試などではこれらの疑問を題材にした計算問題や思考問題が出題されることも多いため、教科書で学習する際に手を動かすワークのページがあれば、一度自分でも作業を行ってみてください。教科書・理解本で学習する際に手を動かす機会がなかった人も、問題集を進める中できっと似たような問題に出会うので、そのときにはすぐに答えを見ずに、教科書を読み返しながら自分の手を動かすことを意識してください。このような問題は計算を伴う問題ではあるものの、パターンの決まっている典型問題でもあるため、教科書や理解本で登場した考え方は最終的にすべて覚えるくらいの勢いで復習を行いましょう。

地球の歴史

この分野では、地球が誕生してからの46億年の歴史を学びますが、特に地球の表面でどのような出来事が起こってきたかに着目しています。具体的には地球の特徴的な近くが形成された過程や、堆積物によって地層が形成される過程、生命の進化、気候変動などについて学習します。あわせて私たちに身近な日本列島についても詳しく学びます。

この分野は比較的暗記の割合が高く、どの地質年代にどのような生物が繫栄したか、地球の活動とどのような関連があるのかなどの細かい部分まで覚える必要があります。一度に全部を覚えようとするのではなく、最初に参考書を読むときには地質年代の大まかな順番や特に目立った出来事を覚える、2回目に読むときには参考書で太字で書かれている生物を覚える、などのように何度も繰り返し学習する中で少しずつ知識を定着させると、入試本番で使える地層のような細かい知識をつくることができます。

一方で、地層図の読み取りは思考力と演習量が必要になる問題です。中学理科や地学基礎で学習した内容も含まれるため、不安な生徒は適宜地学基礎の参考書も見返しながら演習を積みましょう。

大気と海洋

大気の運動や海洋の運動などの地球規模のスケールの現象から、風が吹くときに大気にはたらく力や空気中の水蒸気が凝結して雲ができるメカニズムまで、様々な規模の現象を扱います。地球全体の熱収支や大気・海流の大循環などの大きな力がはたらいている中で、さらに小さなスケールの低気圧や局地風などの現象が起こっているため、入れ子のような構造をイメージすることが重要です。

この章は現象をグラフや図で説明することが多く、暗記よりも思考力を要する場合があります。そのため、学習の際には教科書や理解本、資料集の図をよく読み込んで、その図がどのようなことを表しているのかを自分なりに考えながら学習しましょう。グラフを見るときには、①縦横の軸がなにをあらわしているか、②図中の数字はどのくらいの大きさか(相場観)、③グラフの形はどのような特徴があるか(比例・反比例、ある値で折れ曲がっているなど)に注目してみるようにしましょう。

宇宙の構造

太陽系の天体、星の一生、宇宙の誕生や構造について学習します。太陽よりもずっと遠くに存在する天体について学べるロマンのある分野です。人類ははるか昔の天文学のころから天体に興味を持ってきましたが、地球をより深く理解するために宇宙を知ることが地学で宇宙を学ぶ理由のひとつです。太陽系の天体、恒星の性質と進化、銀河系と宇宙の3つに細分化されます。

この分野は中学の理科で学習したような地球の自転や星の見え方などの話から、HR図でみる恒星の進化などのより専門的な話まで、幅広いレベルの内容を学習します。太陽系の天体などは性質や特徴の細かい事柄の暗記が求められますが、一方で先ほどのHR図などの読み取りも求められるため、地学の4分野の中でも特に暗記と思考力の両方が必要になる分野だといえます。今までの分野と異なり身近な現象ではない内容も多く扱うため、資料集を手元において頭の中でイメージしながら学習を進めましょう。

4つの分野が少しずつ関連している

地学の4分野は概ね独立しているため、分野ごとに別々に学習しても問題ありません。教科書や理解本で知識をインプットした後、すぐに学習した分野を問題集でアウトプットの練習をすることで、学習した内容を忘れる前に定着させることができます。

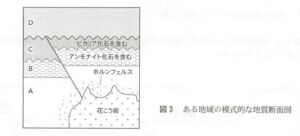

ただし、分野間の関連が全くないわけではありません。例えば岩石については固体地球の章の火山に関する部分でも、地球史の堆積物に関する部分でも少しずつ学びます。そのため、過去問演習の際に応用的な問題を解いていると分野横断的な問題に出会うかもしれません。例えば2023年度の日本大学文理学部の入試では下の写真のような図に関する問題が出題されました。

この図において地層が堆積した順番を考える際には、不整合や断層などの地層の読み取りのための技術が必要となりますが、それに加えてビカリア化石やアンモナイト化石などの地球史の中で登場する化石の年代を知っているか、接触変成作用によってつくられるホルンフェルスを知っているかが問われています。そのため、この問題は地球の歴史と固体地球の概観と活動の2分野にまたがる知識が求められる問題でした。

このような分野横断的な問題を解く力は問題集での演習だけでは身につきにくいので、可能な限り早い段階から過去問に触れ、実践演習の機会を増やしましょう。

地学で使用する参考書の種類

地学を学習するうえで難しいところは、応用力が問われる点にあります。「1.4 地学に求められる力」で述べたように地学の学習では暗記力と思考力の両方が必要となりますが、知識も実際の問題での問われ方は様々で、知識を知っているだけではなく、使いこなして解答する必要があります。そのため、地学の学習で大事なことは、知識をインプットした後にいかに問題集でアウトプットして知識を使える形で頭の中にしまっておくかにあります。

本章ではインプットのための理解本・資料集とアウトプットのための問題集・過去問を順に紹介しますが、インプットとアウトプットのどちらかに偏らないように行き来しながら知識を定着させていくことが重要です。

理解本・教科書

地学の理解本は数が限られているため、教科書または『ひとりで学べる地学(新版)』のいずれかで学習を進めます。

『ひとりで学べる地学(新版)』は教科書よりも内容がコンパクトにまとまっていますが、共通テストレベルの問題であってもすべての知識をカバーしていないことがあるため、可能な限り教科書を用意しましょう。特に、記述問題のある大学を目指す生徒や、難関ランク以上を目指す生徒は可能な限り教科書を使用しましょう。

地学を高校では履修できず、教科書を取り寄せたい場合は、学校の先生に頼んだり教科書を扱っている書店で購入したりすることで入手が可能です。ネットショッピングやオークションサイトでは定価よりも高い値段で取引されていることがあるため、ぼったくり被害に遭わないように気をつけましょう。

コラム:教科書を扱っている書店を確認する方法

高校で履修していない科目の教科書も教科書取次店で購入することが可能です。

- 以下のサイト(https://www.text-kyoukyuu.or.jp/gaiyou.html#kounyuu)で居住している都道府県(またはエリア)にある教科書・一般書籍供給会社を選択します

- 都道府県名または教科書・一般書籍供給会社の名前を選択すると、教科書・一般書籍供給会社のサイトにジャンプできます

- サイト内のどこかにある「教科書の購入方法」「商品購入について」などのタイトルのページを開きます(会社によって名称は異なります)

- 各都道府県で実際に教科書を販売している教科書取次店の一覧があるので、自宅の近くの教科書取次店を確認することができます

一部の書店ではオンラインでの取り扱いもあるため、自宅の近くに教科書取次店がない場合は他の書店も確認してみましょう。

資料集

資料集は、教科書や理解本で学習を進めるインプットのときと、問題集で演習を行うアウトプットのときの両方で活用します。

インプットの際には資料集の該当するページも開いておき、写真や図をパラパラと眺めながら学習するようにしましょう。この時点では細かい数字まで完璧に覚える必要はなく、暗記の際に視覚的な情報を取り入れることで知識を定着させやすくすることが目的です。

アウトプットの際には、一度問題を解いて解説を読む際に、間違えた問題や自信のなかった問題を中心に資料集の対応するページを開きましょう。問題集の問題を難易度別に解く中で、自然とより細かい知識を確認することになります。細かい数字が問われていなくても大小関係が問われているような問題を解いたのであれば、復習の際には数字も確認し大まかなスケール観をつかむようにすると別の問題が出題されたときに使える知識になります。

また、私立大学では核やマントルの組成、生物の大量絶滅の起きた時期などの比較的細かい数字や知識が問われることも多くあります。志望大学の過去問を確認して細かい内容が問われそうだとわかったら、普段の問題演習の時から復習時に細かい知識を確認するようにしましょう。

問題集

地学の問題集は非常に数が少ないため、基本的に『センサー地学(3rd Edition)』を使います。1冊しか参考書がなく、他の理科科目と比べて演習量が少ないため、この1冊を完璧にする意識で何周もこなしましょう。

step1から順に解いていき、まずは地学の全分野でstep2程度の問題を8割程度正解できる状態を目指しましょう。国公立大学など難関ランク以上を目指す場合は、さらにstep3以上も解きます。step3以上を解く必要がない場合はstep2までをもう一度復習し、最終的には問題集に載っている問題は全部覚えるくらいの勢いで繰り返し解きましょう。

記述問題は巻末の記述トレーニングで演習ができますが、やや物足りない場合にはstep1の用語の確認も記述の練習に活用します。答えの単語だけをみて自分で説明する文章をつくり、問題文と照らし合わせて過不足がないか確認してみましょう。記述問題では、基本的な知識をきちんと自分の言葉で説明できるようにすることが重要です。

過去問

大学によって出題傾向がかなり異なるので、志望校を決めたら早い段階で過去問を確認しましょう。国公立大学は記述式の場合が多いですが、私立大学であってもマーク式ではなく記述式の回答を求める大学が存在します。志望大学が記述問題を含む場合は、『センサー地学(3rd Edition)』の巻末の記述トレーニングに取り組み、復習の際には用語の意味を自分でも説明できるか確認しながら学習を進めましょう。

二次試験の演習は不足しがちなので、志望する大学以外の過去問も必要に応じて活用しましょう。『全国大学入試正解集』シリーズの中古を入手したり、国公立大学などが大学ホームページで公開している過去問題や解答例をダウンロードして問題を入手しましょう。また、地学オリンピックの過去問題も予選・本選ともにインターネット上で公開されているため、腕試しをしたい生徒は挑戦してみてもよいかもしれません。

地学のよくある質問

Q. 地学を入試に使える大学はどこにある?

A.地学が好きな生徒の一番の悩みは、地学を専門的に学べる大学がほとんどないことだと思います。

地学で受験が可能な大学の多くは国公立大学で、理学部や教育学部の中で地球や惑星について学べる学部が設置されている場合が多いです。国公立大学で地学受験ができる大学は、2024年10月時点では、北海道大学、東北大学、秋田大学、山形大学、埼玉大学、筑波大学、茨城大学、千葉大学、東京大学、東京学芸大学、東京都立大学、横浜国立大学、新潟大学、金沢大学、信州大学、静岡大学、名古屋大学、京都大学、京都教育大学、大阪市立大学、神戸大学、広島大学、山口大学、福岡教育大学、九州大学、熊本大学などがあり、旧帝大から地方国公立大学まで比較的多くの大学で受験が可能です。

一方で、私立大学で地学を使って受験ができる大学は限られています。2024年10月時点では日本大学、神奈川大学、岡山理科大学、福岡大学、立正大学、秀明大学などでは一般入試で地学を選択することが可能です。

ただし共通テスト利用入試であれば早稲田大学、東海大学、京都産業大学、奈良大学なども地学を選択することが可能です。

Q. 地球科学を勉強できる学科に入学するときに、地学を使わずに受験することはできる?

A.たいていはできます。地学の代わりに物理・化学を選択するメリットとしては、受験できる大学・学科が大幅に増え、進路選択の幅が広がることが挙げられます。

地学が受験科目で必須となっている大学はほとんど存在しないため、どうしても化学が苦手というのでなければ物理・化学を受験科目にすることがおすすめです。地学で扱う現象は幅広く、入学後に物理や化学の知識も必要になる場合がほとんどなので、長い目で考えれば物理と化学の勉強は決して無駄にはなりません。

Q. 理学部以外で地球科学を勉強できる学部はないの?

A.地球科学を勉強できる学部は理学部に設置されていることが多いですが、大学によっては教育学部で理科の先生を目指す学生が勉強できる場合もあります。

また、地球科学の中の特定の分野にのみ興味がある場合は、別の学部に入学しても、理学以外の視点からその分野を学べる可能性があります。例えば気象学の分野であれば、地理学部などで気候について、土木工学部で災害や防災について扱っていることが多いです。また、地震や火山についての勉強は土木工学・地理学・地質学・環境学などの分野でも一部は学べます。惑星だけではなくロケットにも興味があるのであれば、機械工学部でも研究ができます。特定の分野に興味がある場合は、google scholarなどで気になる単語を調べてみて、どのような学部の先生が専門としているか見てみてもよいでしょう。

Q. みんな同じような参考書を使うのに、どこで差が生まれるの?

A.問題集の数が少ないことから、問題を解いた後に解説からどれだけ多くのことを吸収できるかが重要になります。

解きっぱなしにせずに、文中に出てきたけれどもわからなかった単語や知識は調べ、正解していた問題であっても必ず一度は解説を読みましょう。解説を読む際には、自分が解答する過程で用いた知識は正しかったか、論理が飛躍している箇所はなかったかなどを特に意識しましょう。

Q. 共通テストで得点調整が行われないって本当?

A.前提として、共通テストの得点調整は、科目間で平均点に大きな差がついた場合に、受験者数が1万人以上の科目のみを対象として行われます。

地学は上述の通り、他の3科目と比べて受験者数が極端に少なく、近年は1000人から2000人の間で推移しています。そのため、今後も地学は得点調整の対象となる見込みが薄いと言えるでしょう。