目次

地学を勉強する基本的な流れ

地学を勉強する基本的な流れは、

- 知識・スキルを覚えるインプット

- 知識・スキルを使いこなすアウトプット

- 実践演習

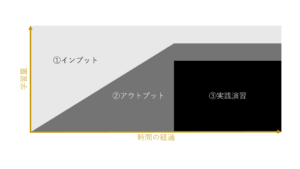

となります。地学基礎同様、地学も分野ごとに学習内容が独立しているため、単元ごとに①→②の順で学習を進めていきましょう。また、過去問演習など③の段階に入った後も、抜けていたり不足したりしている知識があれば①・②のステップに戻るようにしましょう。

各ステップの時間配分ですが、地学は暗記力と思考力の両方が問われる科目なので、①と②をバランスよく行う必要があります。学習を始めた最初の段階で知識がない場合は問題を解くのが難しいため、まずは①のインプットに力を入れ、徐々に②の割合を増やしていくのがよいでしょう。

次章でそれぞれのステップについて詳しく紹介します。

地学の勉強法のポイント

① インプットー教科書の内容を自分のものにするー

地学の学習で最初に取りかかるのは、教科書や参考書で知識をインプットすることです。物理や化学、生物のように高校の授業がある場合には授業をきちんと聞くことである程度身につきますが、地学の授業を高校では受けられないことも多いと思います。そのため、地学では、他の科目よりも教科書・参考書から学ぶスキルが重要になります。なお、志望大学のレベルにもよりますが、『ひとりで学べる地学(新版)』よりも教科書のほうが解説が細かく、つまずいたときに自分で調べることができるため、独学での勉強におすすめです。参考書の種類などについては地学の勉強法とはー地学勉強法①もご覧ください。

知識を定着させるときに大事なことは、手間をかけることです。ただ参考書を眺めて覚えたつもりになるのではなく、五感を使ったり、参考書と一緒に資料集も活用したりして、脳に「これだけ頑張っておぼえるということは、きっと大事な知識なんだな」と思わせるようにしましょう。

五感を使う具体的な方法としては、重要な箇所は声に出して読む、手を動かして図を描いてみるなどの方法があります。途中式が省略されている場合には、一度自分で省略されている途中式を書き出してみるのもよいでしょう。

また、参考書を読む際には、必ず資料集の該当するページも確認するようにしましょう。最初から資料集の細かい数字までを覚える必要はありませんが、惑星の大小関係や覚えにくいカタカナの化石の名前など、文字だけでは混乱しやすいものはビジュアルに頼って覚えましょう。

また、インプットは一気にすべてを覚えるのではなく、少しずつ知っている知識を増やすようにします。例えば

- 1周目に学習するときは、まずは太字や赤字の重要用語だけ説明できるようにする

- 2周目では、太字以外の用語も覚えて、その単元の内容を説明できるようにする

- 3周目以降では、用語をみたら図や公式が頭に浮かぶようにする、細かい数字を覚える

というように、一般的な知識から専門的な知識へと、覚える内容を徐々にレベルアップさせていきましょう。

② アウトプットー限られた問題集を使いこなすー

一通り知識のインプットが完了したら、問題演習に移ります。問題演習では、『センサー地学(3rd Edition)』を使います。この1冊しか使わないので、一問一問の問題を大事にして、間違えた問題は何周も繰り返してください。ひとつひとつの問題を大事にするためには、復習をおろそかにしないことが重要です。

- 正解だったけどなんとなく解いたらできてしまった問題

- 正誤問題や選択問題で、消去法で選んだ問題

- 問題の意味は分からなかったけど図を見たから分かった問題

- 逆に図が何を意味しているか分からなかったけど、文章を読んだら解けた問題

これらの問題は、正解した問題であってもまだ復習する余地がある問題です。

まず、自信を持って答えられなかった箇所は参考書や資料集を読み返して確認しましょう。正誤問題や選択問題は、具体的に間違っている箇所に下線を引けるか確認することで、問題の中のどの部分が理解できていないのかを明確にすることができます。図と文の両方が理解できなかった問題は、資料集や参考書に似たような図が載っているか確認し、載っていた場合には説明文もあわせて読み直しましょう。

このほかにも、図やグラフが出てくる問題や計算問題、記述問題は苦手とする生徒も多いため、丁寧に時間をかけて取り組みましょう。

図の読み取りや計算で間違えた時は、単に「図や計算で間違えた」で復習を終わらせるのではなく、図の見方を間違えていたのか、使う公式が違ったのか、問題文を読み取ることができなかったのか、などのように間違えた要因をできるだけ細かく分析することが重要です。また、考え方が分からなかった場合は、解説をよく読み、どんな点に着目して考えるべきで、それは問題文のどこから読み取るべきだったのかを再現しながら解き直してみましょう。

記述問題は、問題として出題された用語だけでなく、関連する用語も説明できるか一緒に確認するとよいでしょう。『センサー地学(3rd Edition)』の巻末の記述対策を活用するほかにも、step1で問われた用語の答えだけを見て、問題文と同じようにその用語を説明できるか確認してみるのもおすすめです。

これらのやや難易度の高い問題は、知識が定着していないときちんと答えることができないため、問題を解くための前提知識が不足していると感じたら、ためらわずに①のステップに戻るようにしましょう。

③ 実践演習ー自分の理解度を正しく把握するー

②のアウトプットと同様、地学の問題は非常に限られているため、過去問は貴重な資源だと思って大事に使いましょう。そのため、過去問演習に取り組む際には可能な限り本番と同じ環境を整えて臨みます。時間を計り、机の上にある問題と筆記用具以外のものはしまい、受験本番と同じように静かで集中できる場所で問題を解きましょう。このように、本番とできるだけ同じような環境で解いた時の点数が、今の自分の実力に近い点数になります。

問題を解いたら採点をし、志望校と自分の実力の間にあとどのくらいの差があるかを確認します。何割くらいとれば合格できるのかを調べ、自分の点数があと何点足りないのかを確認し、まずは足りない点数分の復習を行いましょう。受験では必ずしも満点を目指す必要はありません。地学を受験で使いたいという生徒の皆さんは、きっと地学の勉強が好きな場合が多いと思いますが、他の科目とのバランスも考え、地学で満点を目指す前に苦手科目に時間を使いましょう。

大学によって出題傾向がかなり異なるため、志望校を決めたら早めに過去問を確認しましょう。特に国公立大学は記述が多い大学や、計算が多い大学が多く、対策に時間がかかるため、①の知識のインプットが終わった段階などでどのような傾向の問題が多いのか眺めておくと、②の問題演習の時に出題傾向に合わせて効率的に学習できます。また、一部の私立大学では資料集にしか載っていないような細かい数字が出題されることもあるため、あまりにも難易度の高い問題は深追いしないようにしましょう。

志望校の過去問が3年分しかない場合などは、2周目、3周目も解き、問題の傾向や時間配分を感覚で覚えましょう。また、時間に余裕があれば傾向の近い他の大学の問題を解いてみてもよいでしょう。国公立大学などでは、過去問題や解答例を大学ホームページで公開している場合があります。また、地学オリンピックの過去問題も予選・本選ともにインターネット上で公開されているほか、中古で入手することにはなりますが『全国大学入試正解集』シリーズに様々な大学の問題が掲載されているため、腕試しをしたい生徒は挑戦してみてもよいかもしれません。