目次

共通テスト地学の特徴

令和7年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト問題作成方針には、理科について、

とあります。

基本的な知識が問われるのはもちろんのこと、観察や実験の結果などを示したグラフや表を見て、結果を正しく理解できるかどうか、自分でグラフ上に書き込んで考えることができるかどうかも問われています。また、教科書や資料集では見慣れないような新しい資料が出題されることもあり、初見の問題に対して学んできた知識を使って対処する力が求められています。

センター試験からの変化

共通テストへの移行に伴い、探究レポート形式や会話形式の出題も出るようになりましたが、数学や英語と比べると大きな変化はありません。

基礎的な知識を問う問題が増加したため、平均点は若干上昇傾向にあります。特に2024年の試験では、平均点が50点台後半になりました。ただし6択のような選択肢が多い問題も出題されており、出題内容も多岐にわたることから、基本的な事項をきちんと押さえた勉強をする必要があります。

共通テスト(2020年までセンター試験)の平均点推移

| 年 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |

| 平均点 | 56.62 | 49.85 | 52.72 | 46.65 | 39.51 | 46.34 | 48.58 | 53.77 |

| 受験者数 | 1,792 | 1,659 | 1,350 | 1,356 | 1,684 | 1,936 | 2,011 | 1,660 |

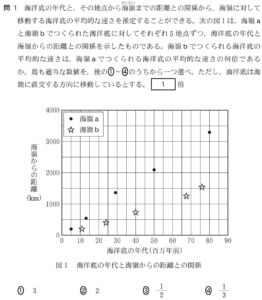

センター試験と同様に、共通テスト移行後もグラフが重視される傾向にあります。例えば以下は令和6年に第1問問1で出題された問題ですが、グラフ上のプロットを用いて比例の傾きを求めることで答えを出せます。

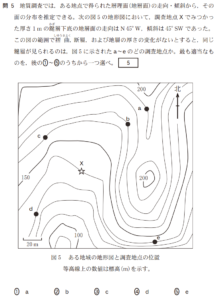

また、教科書の探究活動からの出題もあります。下の問題は地質図に関する問題です。地質図自体は啓林館の教科書の本文に登場しますが、詳しい読み方は実習ページで扱われています。このことから、探究活動も含めて地学の学習を丁寧に行った生徒に有利な問題が出題されると言えます。

共通テスト地学の構成

共通テスト地学の問題は、5つの大問から構成されています。第1問が小問集合で、第2問以降に教科書の4分野から1題ずつ出題されるため、バランスよく勉強する必要があります。

第一問 小問集合

第一問は一つ一つが単独の問題となっていますが、毎年共通したテーマに沿ってそれぞれの問題が出題されます。近年のテーマは、地学現象の測定・観測(2025)、グラフや図を使った可視化(2024)、二次元と三次元の情報のやりとり(2023)、20世紀における地学的な発見(2022)などで、身の回りの現象を理解し、図やグラフで可視化する地学らしいテーマが多いです。知識を詰め込むだけでなく、探究的な学習の部分も含め、地学を積極的に学んできた生徒のほうが解きやすい問題が出題されます。

第二問 固体地球の概観と活動

第二問は、地震、火山、プレートテクトニクスなど、地球の内部に関する問題が出題されます。地球の内部は実際に目で見ることができないため、測定・観測の結果から推察したり、断層などの限られた情報から現象を理解したりする問題が多い傾向にあります。グラフや計算問題が出題される可能性も高いため、問題集を用いて繰り返し典型問題の演習を行いましょう。

第三問 地球の歴史

第3問では地層や地球の歴史に関する問題が出題されます。生命の進化や地殻の進化などの暗記の多い分野が含まれますが、基本的な内容を押さえておけば比較的得点しやすい分野です。特に古生物の名称や時代、火成岩の特徴など覚える内容が多い範囲は、試験直前にも復習し、確実に覚えるようにしましょう。

暗記以外には、地質図を使った問題が多くの年で出題されます。地質図の問題は暗記の多い分野と異なり、時間をかけて地学を学習しないと得点につながりにくいため、地学で高得点を目指したい場合は早めに対策を行いましょう。

第四問 大気と海洋

第4問は大気と海洋に関する問題が出題されます。この分野では、地球全体のエネルギー収支や海流などの地球規模の現象と、雨や雲のできかたのように目に見えない規模の小さな現象の両方を扱います。特に大きな規模の現象は大気や海洋の流れを立体的にイメージできると、現象の理解が容易になるため、様々な図から情報を読み取ります。この分野では天気図をはじめ様々な図が出題されるため、普段の学習時から図やグラフに慣れておくようにしましょう。

第五問 宇宙の構造

第5問は天文や宇宙に関する問題です。この分野は太陽系の惑星や銀河系の構造のように、ある程度の暗記が必要なものと、惑星の運動やHR図のように図やグラフをもとに考える必要があるものの両方が出題されるため、暗記と思考力のバランスが求められる分野です。ある程度知識のインプットが終わったら早めに問題演習に入り、インプットとアウトプットを繰り返すことで本番で使える知識を定着させましょう。

共通テスト地学の対策

高1・高2の対策方法

地学を受験で使うことを決めたら、グラフや図を理解することを意識して学習を行いましょう。地学ではどの分野でも、また、共通テストに限らずどの大学でも必ずと言ってよいほどグラフや図を用いた問題が出題されます。これは、地学が暗記科目ではなく、身の回りで起こっている現象を観察・実験などを通して理解することを重視している科目だからです。そのため、地学の学習を始めるときには、用語や文章の丸暗記ではなく、書かれている内容をイメージしながら学習を進めましょう。資料集を見ながら学習するのも効果的です。

また、地学は受験できる大学がかなり限られています。万が一志望する大学に合格できなかった時に備えて、地学以外の英語・数学・物理などの科目で受験できる併願校を早めに探しておきましょう。大学入学後の地球科学を学ぶうえでは、多くの場合、前提知識として高校までの数学や物理を理解していることが求められます。高1・高2の早い段階から地球科学分野でやりたいことがはっきりしている場合は、将来のためにも数学・物理・化学などの高校の授業をおろそかにせずに、基礎的な知識や能力をきちんと身につけましょう。

受験生の対策方法

受験まで時間の限られた高3・既卒生は、4分野のうち最も伸びしろのある分野から対策を行うことが望ましいです。伸びしろのある分野には、例えば、自分が苦手としている分野や、頻出の問題が多い分野などが該当します。

苦手分野の対策は、『センサー地学(3rd Edition)』を繰り返し解く中で何度も間違える問題や、問われ方が少し変わるとわからなくなってしまう問題の復習を優先的に行いましょう。また、解説を読んで納得するだけでなく、翌日や週末など少し時間をあけてからもう一度解き直してみて、模範解答の考え方・解き方を再現できるかどうか確かめてください。

頻出分野の対策としては、まずは覚えていれば解ける地球史や火成岩の分類、惑星の特徴などを押さえましょう。計算やグラフ問題と異なり、その場で考えなくても知識だけで解ける問題は、緊張している本番でも安定して点数を取ることができます。

また、地質図や天気図、HR図などのグラフや図を用いた問題の対策がおすすめです。これらの問題は頻出であるうえに、苦手とする生徒が多いことから、解けるようになれば得点源となります。グラフ問題は問題集に掲載されている問題も少ないため、問題集にある問題は全問解けるようにする意識で徹底的に復習を行いましょう。それでも演習量が足りない場合は共通テストの予想問題やセンター試験の過去問、国公立大学の過去問なども探してみましょう。

最後に重要なのは、他の科目とのバランスをとることです。地学で使う問題集は『センサー地学(3rd Edition)』の1冊だけですが、この1冊を何周も復習することから、際限なく時間をかけることができてしまいます。また、慣れないグラフや図の問題の演習量を確保するためにセンター試験や二次試験の過去問を探しているうちに、あれもこれも対策したいという気持ちになるかもしれません。ですが、受験で使う科目は地学だけではありません。共通テスト本番で高得点をとるために、地学以上に伸びしろのある科目がないか適宜確認しながら取り組みましょう。