目次

地学基礎を勉強する基本的な流れ

地学基礎を勉強する基本的な流れは、

- 基本事項を理解するための参考書(理解本)や教科書で基礎知識を習得する

- 問題集を使って①で習得した基礎知識を基に問題を解く力を養う

- 過去問に挑戦

となります。地学基礎は分野ごとの学習内容は独立しているため、単元ごとに①→②の順で学習を進めていきましょう。また、③の過去問演習を始めてからも抜けている知識や演習量不足があれば①②に戻り、繰り返し復習を行うことで知識を定着させることができます。

各プロセスの時間配分ですが、地学基礎は理科基礎4科目の中では暗記の比重が高めの科目なので、①の理解本での知識の習得に時間をかける意識で行います。地学基礎を選択する生徒は国公立大学を受験する文系の生徒に多いですが、地学基礎には多くの時間を割けないことが予想されるため、通学時間や休み時間などの隙間時間を使って①の知識の習得を効率的に行うとよいでしょう。

また、共通テストなどの実際の問題では、グラフや図の読み取りや簡単な計算問題などの実践力が求められる問題も出題されるため、可能な限り早い段階で③の過去問演習を一度行い、自分に足りない部分を見つけることが望ましいです。過去問を解いてみて、もし知識が足りなければ①に、知識はあるものの解けない場合は②に戻り、関連する知識を復習したり類題を解いたりすることで力をつけましょう。

▼関連記事

地学基礎の勉強法とはー地学基礎勉強法①でも述べたように、地学基礎の内容は地球の内部から宇宙まで広範囲にわたり、かつ他の理科基礎科目と比べて小学校・中学校の理科で習った内容との重複も多いことが特徴です。地学基礎に苦手意識のある人は、まずは中学理科の地学分野の復習を行いましょう。

以下で各ステップでのポイントを整理していきます。

地学基礎勉強法のポイント

① 知識のインプット

地学基礎は高校では開講されていない場合も多いですが、そのような場合には、受験に向けて独学で一から勉強することになります。地学基礎の理解本は初学者向けに分かりやすくまとまっているため、書店やネットなどで見比べて自分が分かりやすいと思うものを選びましょう。

学校の授業に頼らずに独学で勉強を進める場合、理解本を読んでも初めて知る内容が多いかもしれません。そのような場合には、一度にすべての知識を覚えようとするのではなく、一つの単元を繰り返し読んで少しずつ暗記する知識の量を増やす方法が効果的です。最初に読むときは「鳥の目」で見るイメージで全体の流れをざっくり確認し、何度も繰り返し読む中で「アリの目」をもって細かい情報を理解本の中から拾っていくようにしましょう。

学習している単元の暗記が一通り終わったと思ったら、問題集の前の方にあるチェック問題などを解き、重要な用語などを覚えられているか確認しましょう。用語を説明するときには文章を丸ごと覚えるのではなく、頭の中にイメージを思い浮かべることができるか試しながら確認を進めましょう。

なお、地学基礎には暗記の多い分野と図やグラフをもとにその場で考えるものが多い分野の両方が存在します。暗記の多い分野では赤シートやチェックリストを活用して暗記ができているか丁寧に確認し、図が登場することの多い分野では特にイメージを思い浮かべることができるか確認するようにしましょう。

各分野の特徴を詳しく知りたい方は地学基礎の勉強法とはー地学基礎勉強法①をご覧ください。

② 知識のアウトプット

理解本で身につけた知識を活用し、問題集に取り組みます。基礎的な用語を答える問題から、図やグラフの読み取りを要する問題へと段階的に学習できるものがおすすめです。

地学基礎の典型的な計算問題としては、大森公式を用いて震源までの距離を求める問題や、太陽の南中高度から地球の大きさを求める問題などがあります。他の理科基礎科目と比べて種類は多くないので、確実に解き方を押さえておきましょう。

間違えた問題は問題集の解答・解説だけではなく、理解本にはどのように書かれていたかも確認しましょう。覚えきれていなかった用語や見落としていた説明には、色ペンなどで印をつけておくと復習時に役立ちます。また、問題を通して得た新しい気付きがあれば、ページの余白に書き込んでおきましょう。

地学基礎は求められる暗記量の多い科目であるため、問題集と理解本をそれぞれ独立ではなく、セットで使用することが特に効果的です。

過去問演習

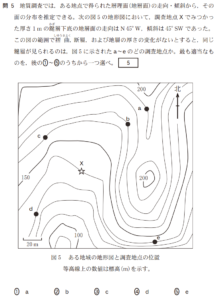

問題集で基礎的な知識を確認し、典型問題の解き方を身につけた後は、いよいよ過去問演習に取り組みます。地学基礎の共通テストは、知識を問うシンプルな問題が多くを占めますが、図やグラフを読み取り、その場で考えて答える問題も一部出題されます。そのため、知識は十分に身についていても、過去問演習で思うように点数を取れない可能性があります。実際の問題を確認してみましょう。

(共通テスト2023地学基礎第2問A問1)

高圧部の移動速度は30km/hと図から読みとれるので、あとは移動距離がわかればアに入る時間が求められます。図1より、高圧部の東西方向の大きさは経度幅約20°ほどです。図1下の補足に経度幅10°が約900kmに相当するとあるため、20°は約1800kmだとわかります。よって、1800÷30=60がアに入ります。

イは知識問題です。高圧部では下降流が卓越して晴れやすく、低圧部では上昇流が卓越して雨が降りやすいという基礎的な図式を知っていれば、イは下降流だとわかります。

以上より、④が正解です。

理科基礎科目の計算問題に苦手意識のある文系の生徒は多くいますが、共通テスト地学基礎で出題されるのはこの問題のように、計算式自体は単純なものが多いです。問題文や図中の情報量が多いため、答えを求めるためにどの情報が必要なのかを読みとる力が必要です。このような問題が苦手な人は、重要に見える数字(今回の問題の30km/hや900km)に印をつけながら読むのがおすすめです。

冒頭にも述べたように、地学基礎は暗記の比重が高い科目ではありますが、あくまでも理系科目なので、なるべく丸暗記ではなくイメージを理解するつもりで取り組みましょう。