目次

共通テスト地学基礎の特徴

令和7年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト問題作成方針には、理科基礎について、

「科学の基本的な概念や原理・法則に関する理解を基に、理科の⾒⽅・考え⽅を働かせ,⾒通しをもって観察、実験を⾏うことなどを通して、⾃然の事物・現象を科学的に探究する過程を重視する。 問題の作成に当たっては、基本的な概念や原理・法則の理解を問う問題とともに、⽇常⽣活や社会の⾝近な課題等について科学的に探究する問題や、得られたデータ を整理する過程などにおいて数学的な⼿法等を⽤いる問題などを含めて検討する。」

とあります。

単に知識の確認をするだけではなく、リード文や表、グラフ、実験結果に対しこれらの基本的な知識を実際に活用する思考力も問われているのが特徴です。また、身近な諸現象を取り上げる中でその背後にある実感しづらい科学的な概念や法則を意識することがテーマとして挙げられており、日常生活との関連が強く意識されている点も特徴といえます。

センター試験からの変化

地学基礎は、数学や英語と比べると、問題形式に大きな変化はありません。ただし、基礎的な知識を問う問題が増加したことから、平均点はやや上昇しています。また、他の理科科目と同様に選択問題がなくなり全問必答になったため、苦手分野をつくらないようにバランスよく学習することが求められます。

共通テスト(2020年までセンター試験)の平均点推移

| 年 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |

| 平均点 | 35.6 | 35.0 | 35.5 | 33.5 | 27.0 | 29.6 | 34.1 | 2.5 |

地学基礎は、センター試験のときからグラフや図を用いた問題が多めの科目でした。共通テスト移行後もグラフや図は多く出題されていることから、引き続き視覚的な情報を用いて学習し、参考書や資料集で頻出の図は内容を即座に理解できるようにすることが求められています。

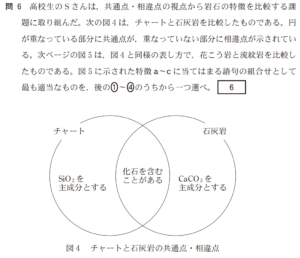

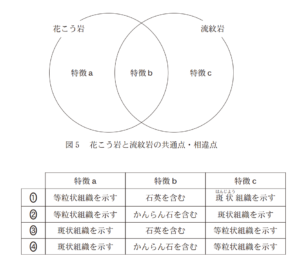

一方で、共通テスト移行後は、ベン図などのこれまで出題されていなかったような目新しい図が出題されることもあります。以下が実際に出題された問題です。

この問題で問われていることは火成岩の特徴についての基礎的な知識ですが、地学基礎の教科書では見慣れない問われ方になったことで、思考力が必要になりました。このように、一見すると新しい内容が出題されているように感じる問題もありますが、内容自体は参考書に書かれている基本的な事柄である場合がほとんどなので、落ち着いて問題文などから問われている内容を読み取りましょう。

共通テスト地学基礎の構成

共通テスト地学基礎の問題は、3つもしくは4つの大問から構成されています。2021年は3問構成でしたが、2022年からの4年間は自然環境と災害を扱う第四問を加えた4問構成が続いています。

第一問 地球

第一問は、主に地球内部の構造や運動について出題されます。

この分野は出題範囲が幅広く、例えば2025年ではAでは太陽系の天体の性質や地球内部の構造について、Bでは火成岩や火山について、Cでは地層の堆積について問われました。暗記が多めの分野なので、比較的得点しやすい分野です。ただし、図やグラフの問題も多く出題されるので、参考書でよく見かける図とその意味を理解しておく必要があります。

第二問 大気と海洋

第一問では地球や惑星の内部が主に問われたのに対して、第二問は地球の表面に存在する大気や海洋について問われます。大気・海洋のいずれの問題でも、大気の大循環や海流のように地球表面の熱をどのように運んでいるかというマクロな視点と、大気中に存在する水の状態変化や海水の成分などのミクロな視点の両方を扱うので、問題を解く際には問われている内容に応じて考え方を切り替えるとスムーズに問題が解けます。

また、この分野は暗記よりもグラフや図を基に考える問題が多いです。特に天気図の読み取りは頻出なので、図の読み方をしっかり押さえておく必要があります。

第三問 宇宙

第三問も第一問と同様、暗記が多めの分野です。

宇宙の誕生や歴史などは、時系列を押さえて暗記することが重要になります。また、地学基礎の中では身近な現象を扱っていない分野になるので、太陽系の惑星の大小関係や銀河系の構造など、文字だけではイメージがわきにくい場合は資料集の図を見るなどして、ビジュアル的に覚えることも効果的です。

第四問 自然環境と災害

第四問では災害関連の問題や、自然の恵みに関する問題が出題されます。地震や火山の噴火であれば第一問で問われた地球の構造や運動が、気象災害や気候変動であれば第二問の大気と海洋がそれぞれ関連していることもあり、分野をまたいで知識の整理ができているとより高得点を狙えます。

市販の参考書ではこの分野の記述が少ないことがあるので、過去問を解いた後の復習では、関連する知識が他の章に記載されていないかも確認し、特に丁寧に復習を行うことが望ましいです。

共通テスト地学基礎の対策

高1・高2の対策方法

地学基礎の特徴として、中学校までで習った内容との重複が多いことが挙げられますが、共通テストでも、年によっては地学基礎の学習指導要領の範囲外の中学理科の内容が出題されることがあります。高校1年生、2年生から地学基礎の勉強を始められる生徒など、時間に余裕がある場合は、中学理科の地学の範囲を簡単に復習しておくとよいでしょう。

コラム:独学で勉強する場合の進捗管理のコツ

地学基礎の授業が高校で開講されていない場合、独学で勉強を進める必要があります。基本的な勉強の流れは②地学基礎 具体的な勉強法で述べた通りですが、独学で進める場合は自分で進捗管理を行わなければなりません。特に、参考書でのインプットと問題集でのアウトプットをどのくらいの割合で進めていくべきかで悩むことが多いと思います。

進捗管理を自力で行うときには、①目標と②今の自分の位置を知り、両者の間のギャップを正しく認識することが重要になります。

まずはじめに確認しておきたいのは①目標です。志望校の過去問や共通テストに目を通し、どの程度の難易度の問題が出題されるのかを確認しましょう。また、その問題の中で何割を得点するべきなのかも可能な限り調べておきましょう。勉強を始めた段階では、問題の難易度がよくわからないかもしれませんが、その場合には、ある程度勉強を進めて単語や知識をインプットしてから再度確認することが望ましいです。

次に確認するべきなのは、②今の自分の位置です。参考書で知識のインプットを行う段階では、学習した直後だけでなく、翌日や3日後など、少し時間を空けたときにも記憶できているかを確認するとよいでしょう。問題演習を行う段階では、自分に厳しく確認することが大切です。少し知らない単語があっただけ、うっかりミスで間違えただけ、などとついつい自分に甘くなりがちです。また、解答や解説を読んで「わかったつもり」になってしまうと、自分の実力を正しく測ることができません。そこで、アクシブアカデミーでは理解度別マーク法をおすすめしています。間違えた問題の中でも、知識がなくて間違えたのか、知識はあったのに使えなくて間違えたのかを区別することで、インプットとアウトプットのどちらが足りていないかを判断することができます。

過去問演習を行う段階では、本番とるべき点数と今の自分の得点が数字で表れるので、その差を埋めるためにはどの問題をとればよいのか、そのためにはどの分野の復習が足りないのかを細かく分析しましょう。

独学での勉強ははっきりした指針が見えづらいため、モチベーションを保つことが難しく感じることもあるかもしれません。そんなときにはチェックリストをつくって勉強した章に印をつけていったり、得点の変化をグラフに記録したりして、自分の成長を目で見て確認できるようにするのもおすすめです。

受験生の対策方法

高2までに理解本を用いた知識のインプットと『リードLightノート地学基礎(新課程版)』などを用いた問題演習を終えることができていると、受験生になってからの学習がスムーズです。一方で、地学基礎の優先度が高くなく、後回しになっている生徒も多いと思いますが、地学基礎は受験生になってから学習をはじめても十分対応はできます。

受験生になるまでに地学基礎の学習が行えていない生徒は、本格的な過去問演習を行う前に理解本を最低でも1回は通読しておきましょう。中学までの理科を覚えている生徒や、普段災害や自然環境に関連したニュースを見聞きして背景知識のある生徒は、いきなり問題演習をはじめても解けてしまうかもしれません。しかし、地学基礎の勉強法とはー地学基礎勉強法①でも紹介したように、地学基礎の共通テストは暗記でカバーできる割合が高いため、知識を効率的に覚えることが重要になります。いきなり問題を解き始めると断片的な知識を覚えることになってしまいますが、その前に参考書を最初から最後まで通して読んでおくことで、暗記すべき事柄を整理して頭の中に入れておくことができます。

また、地学基礎の演習では、とにかく量をこなすことが重要になります。地学基礎の共通テストでは図やグラフを用いた問題が多く出題されますが、ほとんどが理解本や問題集で見たことのあるものばかりです。また、計算問題も他の理科基礎科目と比べると複雑なものが少なく、グラフや図をみてその場で立式するものが多いため、多くの問題に触れて図やグラフの読み方に慣れることが得点アップの近道になります。