多くの高校生が大学に進学する際、大学や学部選びに頭を悩ませます。人生経験の浅い高校生にとって、数多く存在する大学や学部から早い段階で志望校を決定するのは至難の業でしょう。ですが、現実は厳しく、大学受験の試験科目や試験内容は大学ごとに違うため、高校2年生の冬までには自分の目指す大学や学部を決めておくことが推奨されています。受験直前になって「準備不足で行きたい大学に出願できない。」と言う最悪の事態を避けるためにも、今回の記事では、大学・学部をどう選ぶかの基準、つまりどのように大学や学部を選べばいいかをお伝えしていきたいと思います。

選べない理由は?

まず、なぜ高校生たちは大学や学部選びに苦戦しているのでしょう。

その理由は様々ですが、よく耳にするものに

- 選択肢の増加

- 自分が何をやりたいのかがわからない

- 調べ方が足りない

などがあります。一つひとつ見ていきましょう。

選択肢の増加

ここ数年、日本だけでなく世界的に増加していると言われている大学進学者数。

日本では、少子化により18歳人口が減少していますが、それに反比例するように大学の総数は増加傾向であるため、本格的に大学全入学時代に入ったとも言われています。

実際に、2024年に文部科学省が発表した令和6年度学校基本調査(確定値)において、2024年度の高校卒業者大学進学率は59.1%、大学全体の在学者数は295万人であり、過去最高の水準でした。

今年度(2024年度)の日本にある大学総数、みなさんの予想は何校でしょう?

実は、その数なんと813校!この数字は過去最多となっています。

(出典:「令和6年度 学校基本調査」文部科学省)

大学総数の増加に加え、年々、多様化している学部や学科、また近年、金沢大学(学域・学類制)や筑波大学(学群・学類制)といった、従来の学部・学科制に比べてより広い学問領域を学ぶことができるシステムにシフトした大学もあります。

学生は、その専攻分野に限らず様々な分野を幅広く学べるようになったという観点では喜ばしい反面、選択肢の多さから迷ってしまい、進路がなかなか選べない・決まらないという状況にもなるようです。

自分が何をやりたいのかがわからない

「小さい頃の将来の夢のような夢が今はない」

「自分が何をしたいのかがわからない」

「やりたいことがわからないから、進路以前に文理選択も迷っている」

「大学に入ってからゆっくり進路を考えたい」

これらは、実際に高校生からよく聞くセリフです。

大多数の高校生が経験したことがある受験、と言えばおそらく高校受験。

中には中学受験や小学受験を経験した人もいるかもしれません。

一般的に大多数の受験生が自分の居住する都道府県内の高校を受験する高校受験は、「〇〇高校に入りたい」「△△高校で部活を頑張りたい」と進路をイメージしやすかったのではないでしょうか?

そうして受験を乗り換え、入学した暁には高校での新生活が始まります。

中学時代に比べて多くの自由を手にし、課外活動やバイトに勤しんだり、友達と楽しい時間を過ごす機会もぐんと増えるでしょう。

定期テストでは、赤点や追試、その先にある原級留置のプレッシャーを初めて身近に感じ、こちらも中学時代の自分がみたら驚くほど、必死に勉強している人も多いはずです。

そうです。

現役高校生は、毎日のやるべきタスクややりたい余暇項目が多く、そのタスクと項目をこなすことに多くの時間と労力を使っているのです。

ですから高校受験時の進路選択に際し

「地元で好きな英語が学べる〇〇高校に合格するために英語を頑張る」

「部活をさらに極めることができる県内屈指のスポーツ強豪校の△△高校の推薦を狙う」

など具体的な目標に設定できる中学生に比べ、高校生はどうしても

「定期テストを攻略すること」

「部活やバイトや友達と遊ぶ時間を取りながらも、赤点は避けること」

といった直近の課題が具体的な目標になりがちであり、大学受験の進路選択は遠い未来の抽象的な出来事といった位置付けなのかもしれません。

よほど明確な将来のビジョンや夢がない限り、早い段階で長期的な目標である大学や学部を具体的に考える人は少ないと思われます。

以下のランキング表は、「日本初!授業をしない。」をコンセプトに掲げる進学塾、武田塾が首都圏の大学2年生〜4年生に対して実施した「なぜ大学に入学したのか?」というアンケートです。

「やりたいことを見つけるため」が、第4位にランクインしています。

(引用:みんなが大学に行く理由ランキング! 君にも当てはまるかな?)

言い換えると、「やりたいことが見つかっていない状態で大学に進学した」ということになります。

「みんなが行くから」「なんとなく」という他人軸な理由が、堂々のランクインしていることにも驚きます。

この3つの理由で大学進学をした人は、一体どのように大学や学部を選んだのでしょう。

そしてまた、進学後にどのような大学生活を送っているのかも、気になるところです。

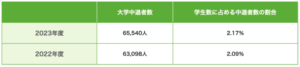

以下の表は、文部科学省が2023年度に行った「国公立私大の中途退学者数」を表にしたものです。

(出典:ハタラクティブ)

これはあくまで全体の数値であり、個別の大学ごとに見ていくと、大学進学後に中退もしくは休学するケースはとても多いと言われています。

そして中退や退学の2大原因が「学力不足」と「進路選択のミスマッチ」であると言われているのです。

「やりたいことを見つけるため」「みんなが行くから」「なんとなく」等のなんとも曖昧な気持ちでの進路(大学・学部)選択こそ、中退や休学のトリガーとなる「進路選択のミスマッチ」と言えるのではないでしょうか。

調べ方が足りない

「学部は決まっているけれど、大学ごとに学部のカラーが違うため、どの大学が自分に合うかがわからない」

「HPを見ただけでは、講義の内容や教授の特色などが今ひとつわからずに、迷ってしまう」

といった、ある程度の方向性は決まっているのに、最終決定時に迷ってしまうという学生の声も聞こえてきます。

先に述べたように選択肢が増加したことも、このことに輪をかけて悩んでしまう原因となっているのでしょう。

また、興味がある大学や学部があり「どこで学びたいか」は答えられても、「具体的に何を勉強したいか」「どんなふうに勉強したいか」を問うと、そこまで考えが及んでいなかったり、考えていたとしても掘り下げずに、表面的な理解に留まってる場合が多い様です。

大学・学部、具体的にはどんな流れで決める?

選べない理由や原因がわかったところで、では、具体的にどんな流れで大学や学部・学科を選択すれば良いか、流れに沿って見ていきましょう。

1.自分を理解する

大学や学部といった進路を検討する前に、まずは自分を理解することに挑戦してみましょう。

高校生活を振り返り、自分が成し遂げたこと・熱意を持って取り組んだこと、逆に途中で諦めてしまったことや、トライしてみたけれど興味が持続しなかったことなども書き出してみると良いかもしれません。

次にやってみたいと思うこと、逆にやってみたいと思わないことの両方を自分自身に問いかけます。

上記のことを振り返る作業を通して、自分の得手・不得手を知ることや、現時点での自分の能力を客観視することが、進路選択の大きな手がかりとなるのです。

2.学問・職業を理解する

自分の理解が進んだところで、それを踏まえ、次にやるべきは「自分の勉強したい分野や職業の内容理解を深める」ことです。

具体的なカリキュラムや扱う論題(テーマ)、学んだその先にはどんな職業があるかなど、「何を勉強したいか」を理解することです。

3.学校を理解する

多くの高校生は、高校2年生に進学する時点で「文理選択」をすることになります。

長期休みには、様々な大学でオープンキャンパスが開催されるので、積極的に参加して、文系・理系双方の模擬授業をたくさん受講してみることをお勧めします。

オープンキャンパスには、模擬授業の他にも学校説明会やキャンパスツアー、個別相談会や在校生との座談会といった多くのプログラムが用意されています。

実際に対面で先輩たちの生の声を聞き、パンフレットやWebサイトだけではわからない「学校のリアル」を肌で感じることができるチャンスを最大限利用しましょう。

その理由は、同じ学部・学科でも大学ごとに教育目的や授業スタイル、学習環境が違うため、それぞれのオープンキャンパスに参加することで、それらの比較や、各大学の特色の理解につながるためです。

複数の大学を比較することで、自分に合う大学や学部が明確化し、ひいては「どこで学ぶか」「どんなふうに学ぶか」の最適解に辿り着くことができます。

それでもまだ選べない!そんな場合は?

ここまで、受験生が大学・学部を選べない理由、大学・学部を決める具体的な流れについて

説明してきました。

ですが、「でもやっぱりまだ、自分が何をしたいかわからない」という人はいるでしょう。

そんな人にお勧めの方法を次にご紹介したいと思います。

大学進学後に学部選択をする

「そんなことできるの?」と驚く人もいるかもしれませんが、実は、国立私立ともに

「大学に入学した後、学ぶ分野を選択できる(専攻を決められる)大学や学部」があるのです

このシステムは

「Late Specialization(レイト・スペシャリゼーション/遅い専門化)」と呼ばれ、大学入試の時点では法学部・医学部・経済学部といった一般的な学部・学科を指定しての受験ではなく、学校全体または学部単位で人員募集されます。

もうひとつの特徴として、入学後は1、2年生の教養教育(リベラルアーツ教育)として教養科目を幅広く勉強し、2年〜3年生に進級する際、自分の興味のある専門分野を選択するということがあげられます

東京大学、国際キリスト教大学(ICU)の2校が、Late Specialization(レイト・スペシャリゼーション/遅い専門化)、教養教育(リベラルアーツ教育)のパイオニアとして有名ですが、北海道大学などもこの制度を導入しています。

また、大学という大きな括りではないものの、一部の学部において段階的に制度の導入を始めた大学もあります。

早稲田大学(文・文化構想・基幹理工)、京都大学(総合人間・文・理)、名古屋大学、富山大学(経済・理)などがその方向に舵を切りました。

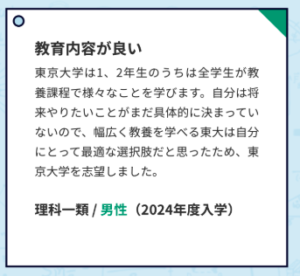

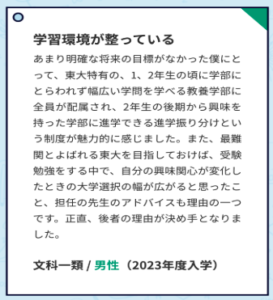

東京大学におけるLate Specialization(レイト・スペシャリゼーション/遅い専門化)は、進学振り分け制度と呼ばれており、大学1年次と2年次途中までの成績を元に、3年生で進学する学部・学科を選択することができるシステムです。

入学後から2年生の前期までは、全員が東大駒場キャンパスにて一般基礎教養を学び、進路選択後、2年生後期から内定した学部や学科の専門科目の学習に移行します。

以下に引用を示します。

「前期課程での学習と自己形成の結果として進学先を決めるしくみは、Late Specializationという理念に基づく本学教育制度における大きな特徴です。本学の調査によると、東大を志望した動機は「入学後に進路を選べるから」と答えた学生が多く、この制度は学生の間でも幅広い支持を得ています。」

ここでは東大を例としてあげましたが、先にも述べたように最近は国立大や有名私立大だけでなく、四国学院大学(香川県善通寺市)や桜美林大学(東京都町田市)、帝塚山学院大学(大阪府堺市)など、地方私立大にも教養教育=リベラルアーツ教育制度を導入の動きがみられ始めています。

将来の進路・キャリア選択に迷っている学生や、自分の適性・やりたいことがわからないと悩んでいる学生にとって、Late Specialization(レイト・スペシャリゼーション/遅い専門化)は中退や休学のトリガーとなりうる進路選択のミスマッチを防ぐことができる手段のひとつです。

大学・学部選択の際、避けて通れないと思われていた「専攻分野を選択・決定する負担」を先送りにすることができることや、大学1、2年次といった早期に多くの学問分野に触れることで文理融合的な学びができ、将来的にグローバルな視点を持つことにつながると思われます。

「受験を控えているけれど、具体的な進路がまだ思い描けない」と言う方は、Late Specialization(レイト・スペシャリゼーション/遅い専門化)、教養教育(リベラルアーツ教育)を掲げる大学や学部をぜひ選択肢の一つに入れ、検討してみてください。

まとめ

いかがでしたか?

高校生にとって、多くの大学や学部の中から自分にあった学びができる1校を選ぶことは簡単なことではありません。

ですが、志望校決定の時期がずれ込むほど、受験勉強の開始も遅れ、後々大変な思いをすることになります。

大学入学後、後悔することがないよう、今回の記事をぜひ参考にしてみてください。