目次

理科4科目の中での生物の位置づけ

理科4科目の中で得点が安定しやすい科目

生物は、理科の中でも得点が安定しやすい科目です。特に医療系や生物科学系の学部を目指す受験生にとっては興味の持ちやすい科目であり、人体の構造や遺伝、進化、生態系など、生命に関する幅広い知識を得ることができます。物理などと比べると、私たちの体や身近な自然に関する内容が多く含まれており、直感的に理解しやすいことが特徴です。また、実生活やニュースなどで耳にすることが多い環境問題や健康に関する話題とも関連が深いため、学ぶ意義を実感しやすい科目でもあります。

さらに、生物は医療、薬学、農学、環境科学など、さまざまな進路に直結しており、多くの大学で生物を利用した受験が可能です。そのため、理科4科目の中では比較的受験者数は少ないものの、分野の特性に関心を持つ学生から一定の支持を受けています。

生物に求められる力

1. 暗記力

生物では、細胞構造、代謝経路、遺伝の法則など、膨大な用語や概念を正確に記憶することが不可欠です。特に入試では、一字違いのミスが失点につながるため、精度の高い暗記が求められます。また、暗記量が多いため、効率的な学習方法(図や表の活用、繰り返しの確認)が重要です。

2. 理解力

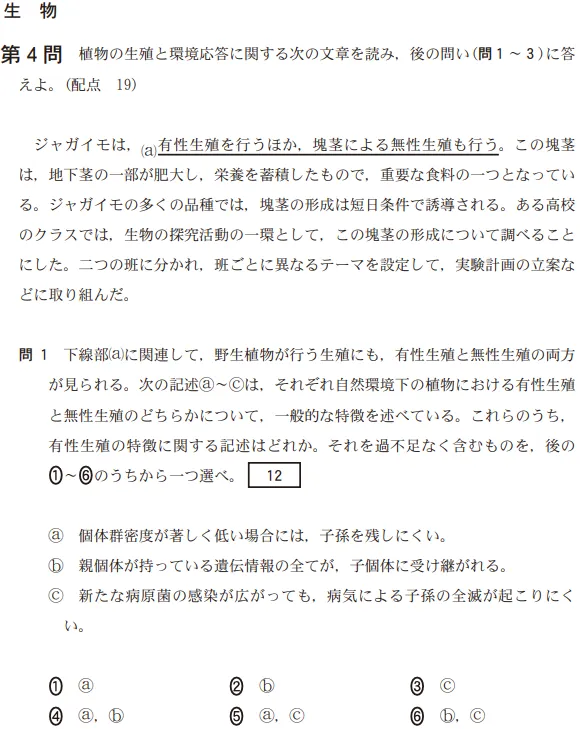

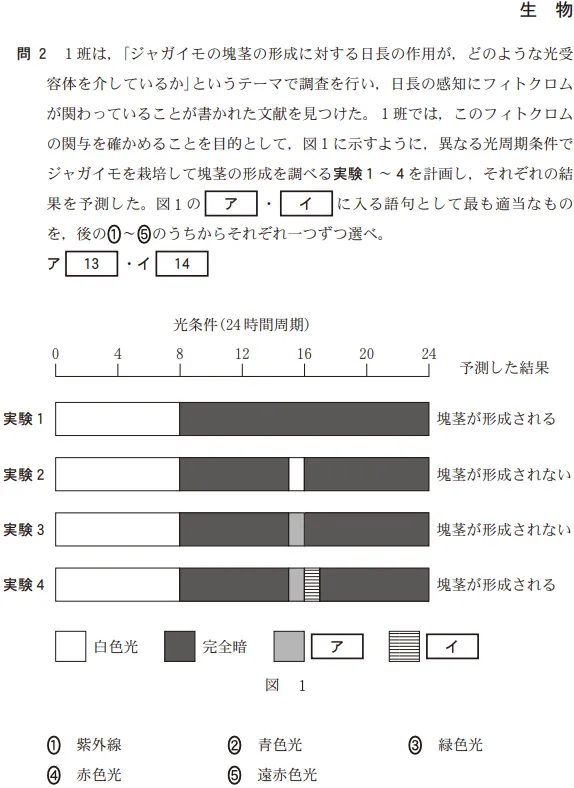

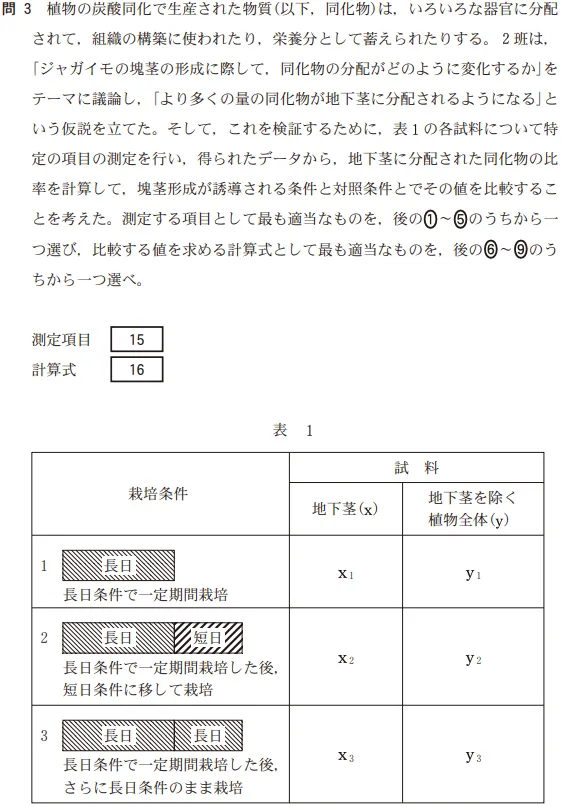

単なる暗記だけでなく、知識の背景や相互関係を理解することで、応用問題に対応できる力を養います。例えば、共通テストでは生殖の問題でも、代謝や光合成の知識が問われることがあり、複数分野の関連性を見抜く力が不可欠です。そのため、知識を体系的に整理し、問題ごとにどの分野が関係するかを素早く判断する力が求められます。

(出典) 令和6年共通テスト生物本試第4問問1、問2、問3

書いて理解するタイプの勉強法はこちら↓

3. 分析力

生物の学習では、観察データや実験結果を分析し、そこから有用な情報や意味を引き出す能力も重要です。例えば、実験で得られたデータから仮説を検証したり、観察結果をもとに生物の行動や進化の過程を推測したりする能力が必要です。この分析力は、データを整理してパターンや傾向を見出すスキル、また論理的思考との関連も強く、入試ではグラフや表を解釈し、新たな結論を導く問題が出題されることも多いため、重要な力です。

4. 論理的思考力

生物は理系科目であるため、論理的思考力も不可欠です。例えば、ある現象の原因を特定したり、プロセスを順序立てて考えたりする際には、情報を整理し因果関係を正しく把握することが必要です。特に入試問題では、知識を単に暗記するだけではなく、それを活用して複数の要素を関連づけ、問題の解決に導く論理的思考力が求められます。こうした力が、知識の応用や複雑な問題の突破において大きな役割を果たします。

これらの能力は相互に関連しており、一つの能力だけでは高得点を狙うことは難しいです。受験生には、これら全てのスキルをバランスよく鍛えることが求められます。

生物はどんな人におすすめ?

医療系や生物科学系の学部を目指す人

生物は人体や遺伝、進化などのテーマを扱うため、医療系や生物学系の学部を目指す人に向いています。医師や看護師、薬剤師、バイオテクノロジーの研究者を目指す人にとって、基礎となる知識を学ぶのに最適な科目です。特に医療や環境、遺伝に関心がある人におすすめです。

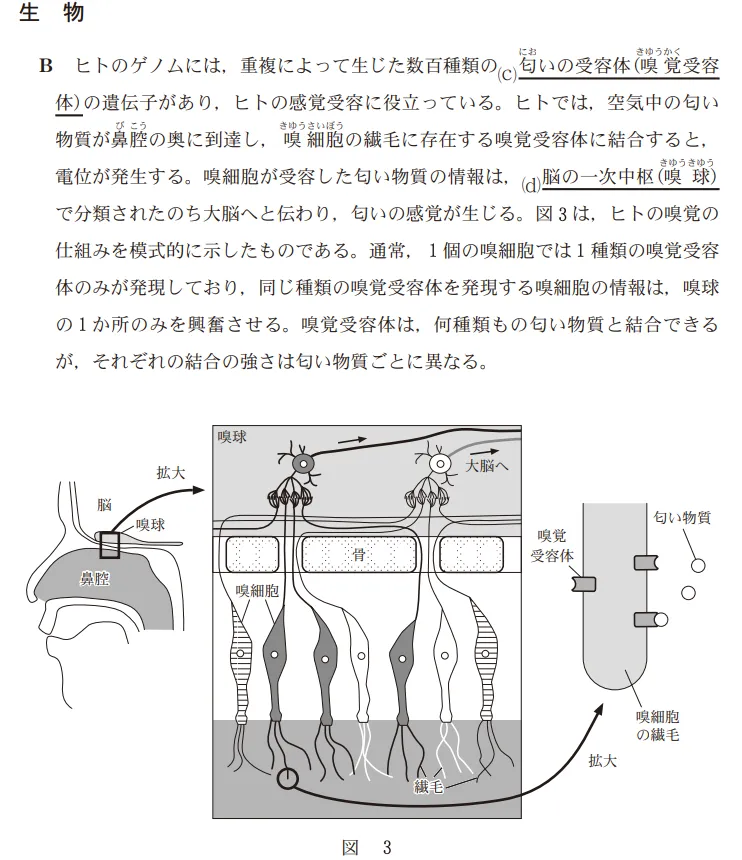

(出典) 大学入学共通テスト 令和5年度本試験第2問 B

(https://www.dnc.ac.jp/albums/abm.php?d=432&f=abm00003636.pdf&n=2023_ot_30_seibutsu.pdf)

粘り強く向き合える人

生物は事象を理解することが重要です。幅広い知識を覚える必要はありますが、理解が深まれば確実に得点につなげることができます。物理や化学の計算が苦手な人にとっては、相対的に学習のハードルが低く感じられることもあるでしょう。

文系志望だけど理科も選択したい人

文系志望でも、理科の科目を選択する必要がある場合、生物は比較的取り組みやすい科目です。理系科目の中でも、物理や化学と比べてイメージしやすい分野が多く、暗記に力を入れればしっかり得点できる可能性が高いです。

生物の特徴

生物はその名のとおり「生命について学ぶ学問」です。生物が扱っている内容は非常に広く、私たちの身近にある植物や動物の体の仕組み、成長や繁殖のプロセス、さらには遺伝子や進化の仕組みまで学ぶことができます。また、細胞の構造や働き、生態系のバランス、そして人間を含めた生命の営みを探究する学問です。他の理系科目と比べると、特に私たちの体や周囲の自然環境に関する知識を深めることができ、身近な現象と結びつけやすいことが特徴です。さらに、健康や環境保護など、実生活に直結する知識が多く含まれており、学んだことが日常生活に役立つことも多くあります。

生物で使用する参考書の種類

理解本・教科書

学習を進めるにあたって、教科書を強く推奨します。もし教科書が手に入らない場合は、『チャート式シリーズ新生物(新課程版)』(数研出版)を利用してください。チャート式は、市販の理解本の中でも最も教科書に近い内容となっているため、効果的な学習が期待できます。教科書やチャート式で分からない部分があった際には、『理解しやすい生物+生物基礎』(文英堂)や『よくわかる生物基礎+生物』(学研)などの教科書の内容を簡易的にまとめた理解本を購入し、部分的に参照すると良いでしょう。

ISBN-10: 4410118862

・理解しやすい生物+生物基礎

ISBN-10: 4578244199

・よくわかる生物基礎+生物

ISBN-10: 4053056659

資料集

学校で配布される資料集(『視覚でとらえるフォトサイエンス生物図録(改訂版)』(数研出版)、『スクエア最新図説生物(新課程2訂版)』(第一学習社)、『サイエンスビュー生物総合資料』(実教出版)など)は、学習において重要な役割を果たします。これらの資料は、視覚情報を通じて知識や実験手順を効果的に定着させるためのインプットに役立ちます。また、間違えた問題に対しては、細かい知識や実験手順を確認するためのアウトプットにも活用できます。特に遺伝や生物の発達に関する内容は、視覚的な確認が記憶の定着を助けるため、非常に有効です。

ISBN-10: 4410281682

・スクエア最新図説生物(新課程2訂版)

ISBN-10: 4804047441

・サイエンスビュー生物総合資料

ISBN-10: 4407363150

教科書傍用問題集

学校で配布される問題集(『リードLightノート生物(新課程版)』(数研出版) 、『セミナー生物基礎+生物(2023・2024新課程版)』(第一学習社) 、『エクセル生物基礎+生物(総合版)』(実教出版)など)を効果的に活用することで、共通テスト5〜6割程度の得点力を身につけることが可能です。基礎を固めるためには、1冊を繰り返し解くことが推奨されます。

ISBN-10: 4410283596

・セミナー生物基礎+生物(2023・2024新課程版)

ISBN-10: 480404731X

・エクセル生物基礎+生物(総合版)

ISBN-10: 4407330082

問題集

教科書傍用問題集をある程度解いたら、自分のレベルにあった問題集を解きましょう。1冊をひたすら解くか、あるいは途中でレベルをあげて2冊目に移行するのも良いでしょう。例えば、『理系標準問題集生物(4訂版)』(駿台文庫)『思考力・判断力・表現力を養う実戦生物実験・考察問題集』(数研出版)などがあります。

・理系標準問題集生物(4訂版)

ISBN-10: 4796117741

・思考力・判断力・表現力を養う実戦生物実験・考察問題集

ISBN-10: 441014376X

過去問

共通試験対策として、センター試験を含めた過去問を解いて対策をしましょう。また、二次試験は大学によって傾向がかなり異なります。最初に志望校の過去問を見て形式を確認し、傾向に合わせた対策を心がけるようにしましょう。志望校の赤本や、難関大の場合は『○○大の生物〇〇ヵ年』といった過去問集のほか、過去問と類似のレベルの問題集や、志望校と近いレベルの大学の過去問も利用して二次試験対策をしましょう。

生物のよくある質問

Q. 生物基礎を理解していないと生物はできませんか?生物の勉強の前に生物基礎の復習は必須ですか?

大学受験で生物を選択する場合、生物基礎の知識が前提となる問題が多いため、生物基礎を復習することは非常に重要です。生物基礎で学ぶ細胞構造や酵素といった基本内容は、生物学習に必要な前提知識として欠かせず、さらに「遺伝子」や「環境」といった重複単元を理解することで学習効率も向上します。したがって、生物基礎を復習せずに生物を学ぶことは不可能ではないものの、理解度や学習効率を高めるためには復習が必須です。特に学校の進度を気にしなくてよい浪人生は、両方の科目を一度に学ぶことで体系的な理解が得られるでしょう。

Q. 理解本ではなく、教科書を使う理由は?

教科書は全て学習指導要領に基づいて作られており、特に生物の場合、市販の理解本に比べて大きく3つの利点があります。

①知識の網羅性

・学習指導要領に沿って、必要な知識を確実にカバー

・重要ポイントが明確で、何を勉強すべきか一目瞭然

②学習のしやすさ

・イラストやマンガ、面白いコラムで学習をサポート

・豊富な問題と副教材(動画、アプリなど)

③試験対応力

・実験資料や記述問題への対応が得意

・試験で出題される状況や語彙に最適化

教科書は学校で配布され、選択はできませんが、自分の使っている教科書の特徴を理解することでより効果的に活用できます。

生物で身につくこと

皆さんは生物という科目にどのようなイメージを持っていますか?多くの人が、ただ暗記するだけの科目だと思っているかもしれません。

生物を一言で表すとすれば、「生命の謎を解き明かす学問」です。

生物では、生命現象やその背後にあるメカニズムを探究します。化学や物理が数式や実験結果に基づいて進められるのに対し、生物は観察から始まります。生物の構造や機能、進化などを実際の事例やデータをもとに考察し、未知の領域に迫っていくのです。例えば、細胞の働きや遺伝子の役割を理解することで、病気の治療法や新しい技術の開発に繋がる可能性があります。

人体の不思議解明、環境問題の理解への第一歩を、ここから始めていきましょう!