中学生3年生や高校3年生、受験を控えた学生にとって、受験勉強はどうしても必要です。

しかし、「勉強しなければならない」と頭では分かっていても、なかなか手が進まないという経験をしたことがある人も多いでしょう。

親目線では、いくら促してもやる気があるようには見えず、机に向かわない子どもを見ると、イライラして、つい口うるさく干渉してしまいたくなります。

今回の記事では、受験生が勉強しない理由を分析し、それぞれの原因に対する具体的な対処法を提案していきたいと思います。

なんで勉強しないの?理由は?

中学3年生の場合▼

小学受験を経験済みのお子さんもいるかと思いますが、小学受験は親が主導権を握り、勉強の道筋を立てるなど、親が主体の受験です。

そういった意味では、自分が主体となって取り組む初めての受験を経験するのが中学3年生。

そんな重要な受験yearに入ったにも関わらず、中1や中2の頃と変わらない生活態度で、全く勉強をする気配のない我が子を見て、イライラしている親御さんはいませんか?

でもちょっと待ってください。

お子さんは勉強しないのではなく、勉強できないのかもしれません。

勉強できない理由として

- 何からどう始めればいいかわからない

- 勉強をする環境が整っていない

- 勉強でわからないところがあり、やる気がでない

などが考えられます。

何からどう始めればいいかわからない

定期テスト発表時に勉強しなければいけない内容や範囲が明確に提示される定期テストと違い、受験勉強の範囲は中学3年間分を網羅しています。

自学自習の習慣があるお子さんは、自分の得意不得を理解しており、また自分が今何をやるべきかも明確になっているので、勉強の計画を立てやすく、受験勉強のスタートをスムーズに切れると言えます。

反対に、自学自習の習慣が確立されていないお子さんの場合は、定期テストの勉強もままならず、ましてやかなりの広範囲である受験勉強範囲となると、一体何から手をつければ良いかわからず、お手上げ状態になってしまうのです。

◆◆ 対策 ◆◆

まずは日々の学習のまとめの理解度を問われる「定期テスト」にフォーカスしましょう。

「めんどくさい」と疎かにしがちな、予習・復習をコツコツ積み重ねることで、基礎がしっかり身につきます。

結果がすぐにフィードバックされ、先生に質問することで疑問点も即クリアになります。

「わからない」を持ち越さず、「わかる」を増やすことが自信に繋がり、また学びの意欲に繋がります。

勉強する環境が整っていない

「誘惑が多い」「騒音がうるさい」といった環境は、集中力が阻害され、勉強に不向きであると言えます。

「中学生を誘惑するもの」と考えると、テレビやゲーム、友達からの遊びの誘いが思い浮かびます。

そして最も大きな誘惑がスマートフォンでしょう。

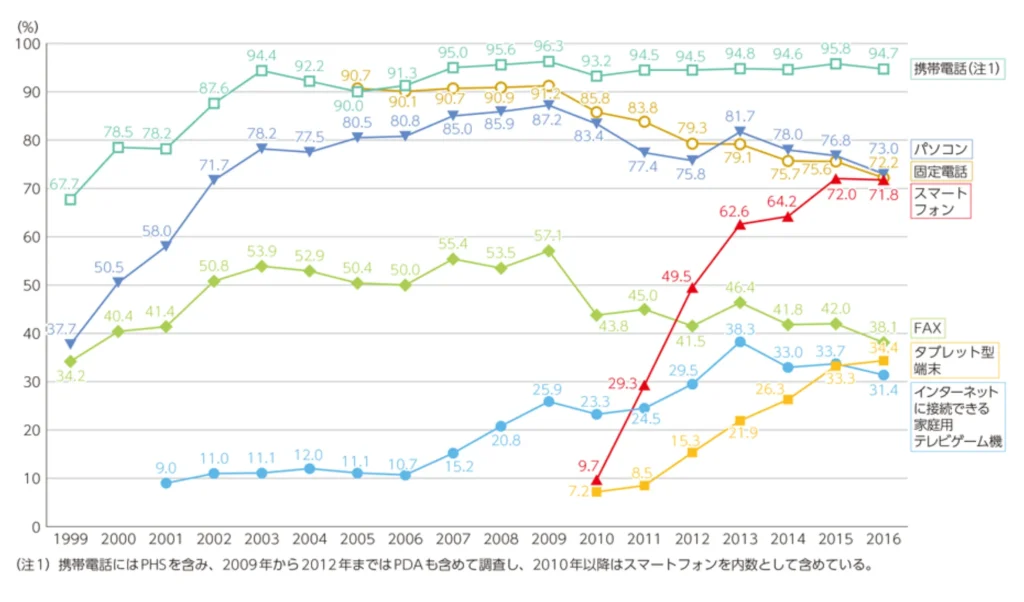

少し古いデータになりますが、上のグラフの赤い折れ線は2010年から2016年にかけてのスマートフォンの普及率を表しています。

iphoneがアメリカで初めて発売されたのが2007年。

翌年の2010年にはわずか9.7%だった普及率が7年後の2016年にはあっという間に71.8%に!

そしてさらに8年たった2024年現在、スマホの普及率はなんと97%にまでなっているのです。

(出典:2024年調査 スマートフォン比率)

そして中学生はというと、

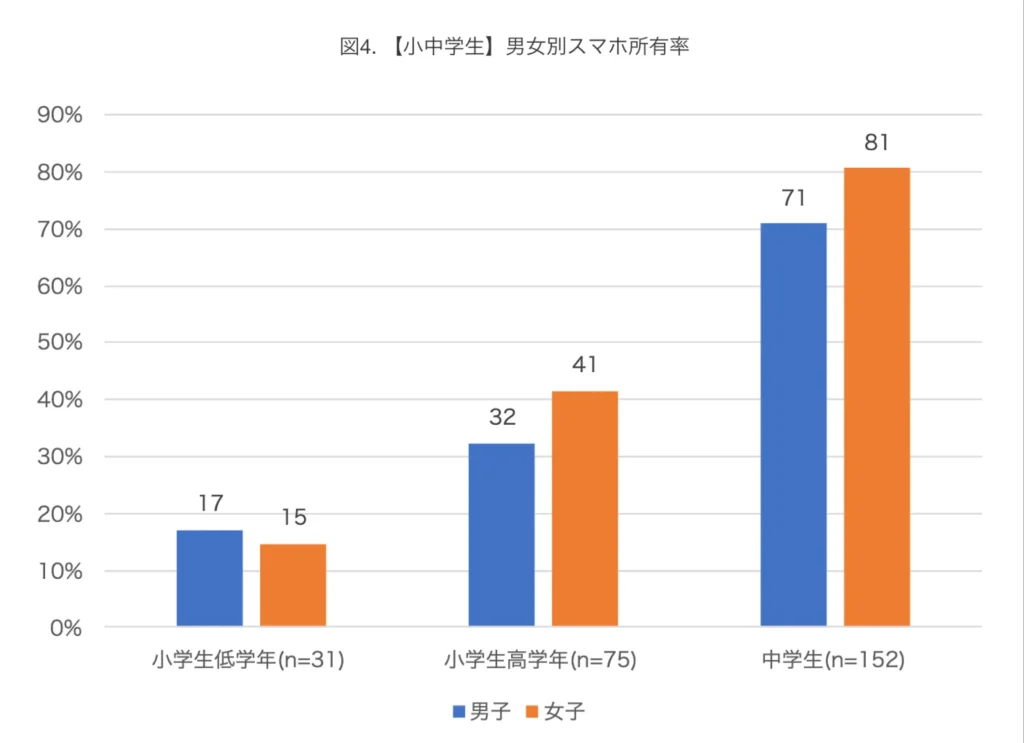

(出典:【子ども】 スマホ所有率小学5年生で半数、中学2年生で8割を超える)

男子は71%、女子にいたっては81%という高い所持率です。

また、友達との関係に特別な意味を見出すのも中学生のこの時期です。

「大人との関係よりも、友人関係に自らへの強い意味を見いだす。さらに 、親に対する反抗期を迎えたり、親子のコミュニケーションが不足しがちな時期でもあ り、思春期特有の課題が現れる。また、仲間同士の評価を強く意識する反面、他者との 交流に消極的な傾向も見られる。」

(引用:子どもの発達段階ごとの特徴と重視すべき課題 文部科学省)

勉強しないと、と心の中では思っていても、友達に誘われるとそちらを優先したくなったり断れなかったり、と言う状況は、中学生の現在進行形の発達段階だからこそなのです。

◆◆ 対策 ◆◆

ハード面では、まず誘惑の原因因子を取り除くことから始めましょう。

「テスト期間になると、普段はやらないのに机の片付けを始めてしまう」という、「テスト期間あるある」は昔から耳にしますが、最初に机の上を整理し、不要なものをしまったり、また机のレイアウトを変え、視覚情報を減らすことは集中するのにはとても有効です。

「そんな散らかった部屋で、集中できるわけないでしょ!」の一言はぐっと飲み込み、もしお子さんが「テスト期間あるある」を始めたら、温かく見守ってあげてください。

ゲームやスマホの利用の仕方についても悩ましいところですが、頭ごなしに叱っても反発を産むだけです。

「楽しそうだけど、それどんなゲーム?」と一言肯定的な声かけをきっかけに、子どもが心を開く場合もあります。

思春期ゆえにコミュニケーションが一方的になりがちですが、ゲームの話題をコミュニケーションツールと捉えると、双方気持ちが落ち着くのではないでしょうか?

ソフト面では、理不尽な言動や友達至上主義に困惑することがありますが、誰しもが通る道です。そう、親御さん自身も通った道。

こちらも「大人に近づいているんだな」「自分の感情をコントロールする脳の部分も発展途上なんだから仕方ない」と、思春期特有のアンバランスさを理解することで、親サイドも心を落ち着けることができます。

勉強でわからないところがあり、やる気がでない

いわゆる「小1の壁」という言葉はすでに広く認知されていますが、実は「中1の壁」という言葉も存在することをご存じですか?

「小1の壁」は環境変化による生じる子ども・親双方の困難を指しますが、「中1の壁」は子どもが学習環境や生活環境、人間関係などの大きな変化を受けて、学校が楽しくなくなってしまったり、勉強についていけなくなったり、ひいてはそれらがいじめや不登校などの問題が発生したりしてしまうことを指します。

それまでの算数は「数学」に代わり、問題を解くには抽象的や概念的理解、論理的思考が求められますし、小学校で始まった英語は、内容がぐんと濃くなります。

また、定期テストや部活も新しく始まり、初めてづくしな毎日はきっとストレスに感じることも多いでしょう。

小学校と違い、教科別に先生が変わることも、スムーズに切り替えができる子どももいれば、戸惑いを感じ、何かわからないことがあっても質問を躊躇ってしまう状況が生まれるかもしれません。

◆◆ 対策 ◆◆

中学3年生の段階で、「何がわからないかもわからない」という状態を避けるには、中学校入学後のフォローが肝心です。

「中1の壁」に苦戦しないよう、環境が大きく変わる中学入学後は生活面や勉強面ともに、声かけや見守り等、配慮してあげたいものです。

自学自習が苦手なタイプのお子さんなら、塾を検討してみるのも一つの方法です。

最初のつまづきは苦手意識に繋がり、高校受験の際に足を引っ張る原因となるので、早めに対処しましょう。

高校3年生の場合▼

「大学入試が目前なのに、勉強しない」

「塾(予備校)にただ行っているだけで、成績が全く上がらない」

3年前の高校入試とは、また別の心配事に悩まされるのが大学入試です。

お子さんはいかがでしょう?

高校生が勉強しない(できない)原因は、

- 勉強をする環境が整っていない

- 通常の学生生活のやるべきタスクとやりたいことが多く、受験勉強に手が回らない

- 大学に進学する理由が明確でないため、モチベーションが上がらない

などが考えられます。

勉強する環境が整っていない

高校生になると、交友関係や行動範囲がぐっと広がります。

中学時代に比べると、制限が少なくなって自由を満喫したり、友達と楽しい時間を過ごす機会も増えるでしょう。

前述した通り、中学生の段階ですでに70%以上の人が所持しているスマートフォンは、高校生になるとその所持率はなんと96%!

ほぼ全員が使っていることになります。

ゲームはもちろんのこと、一度見始めると次から次へと新しい動画がオススメにあがり、止め時を逃してずっと見てしまうYouTubeや、即レスすることになみなみならぬこだわりを持っているライン、そして親世代には何が楽しいのかさっぱり理解できないBeReal(ビーリアル)….

みんな、勉強の合間に手を伸ばしたはずのスマホが、スマホの間の勉強に逆転してしまうパターンにハマってしまうようです。

便利で、無くてはならないツールではありますが、使い方を誤ると受験勉強を阻害する大きな因子になります。

◆◆ 対策 ◆◆

ゲームやYouTubeについてもつい小言を言いたくなりますが、親世代と違ってZ世代は生まれた時からスマホが生活の中にある存在。

完全に切り離すことはできないでしょう。

心配なのは当然ですが、まずは大人が歩み寄り、子どもを信じることから始めましょう。

また、スケジューリングから一緒に考えてもらえる塾を利用するなど、まず環境面を整えることが「勉強しなくては」と子ども自身が気付くきっかけになります。

イギリスに古くからあることわざで、『馬を水辺に連れて行けても水を飲ますことはできない』ということわざがあります。

「馬に水を飲ませてあげようと水辺まで引っ張って連れて行くことはできる。

しかし、水を飲むか飲まないかは馬自身が決めることであり、無理矢理人が飲ませることはできない。」

学校という環境を用意してもらっても、勉強するかは自分次第です。

自分の置かれた環境を、「意味のあるもの」にするか「意味のないもの」にするかは、子ども自身にかかっているのです。

通常の学生生活のやるべきタスクとやりたいことが多く、受験勉強に手が回らない

高校生になって初めてバイトが解禁され、せっせと精を出したり、課外活動や友達との楽しい時間を満喫したり。

勉強に関しては、赤点や追試といった進級や卒業に大きく影響するシステムが始まり、中学時代に比べると、定期テスト対策にも多くの時間を費やすようになったり。

高校生の毎日は、やるべきタスクとやりたいことで大忙しです。

定期テストをクリアするには日々の学習が必要ですし、バイトを頑張ったり友達と一緒に過ごしてアオハルを楽しみたい!といったところでしょうか。

毎日忙しく、家に帰る頃には疲れ果て、「一刻も早く寝たい!」

そうなるとどうしても受験勉強まで手が回らず、後回しになってしまいます。

◆◆ 対策 ◆◆

まずは「子どもは子どもなりに忙しい」と理解した上で、「短期目標・長期目標」を考えることを子どもに提案してみましょう。

短期目標では定期テストに関する項目を掲げ、クリアすることが赤点や追試のリスクを下げ、また基礎固め→受験勉強への応用に繋がります。

また、抽象的になりがちな「大学進学の目的」を具体的にイメージできるようになると、「〇〇大学に行きたいから、△△を頑張る」というように勉強に対するモチベーションが向上します。

大学のオープンキャンパスに一緒に参加することもおすすめします。

大学に進学する理由が明確でないため、モチベーションが上がらない

なぜ大学にいくのか?

この問いに対して、明確で具体的な答えを持っている高校生は、実は少ないのかもしれません。

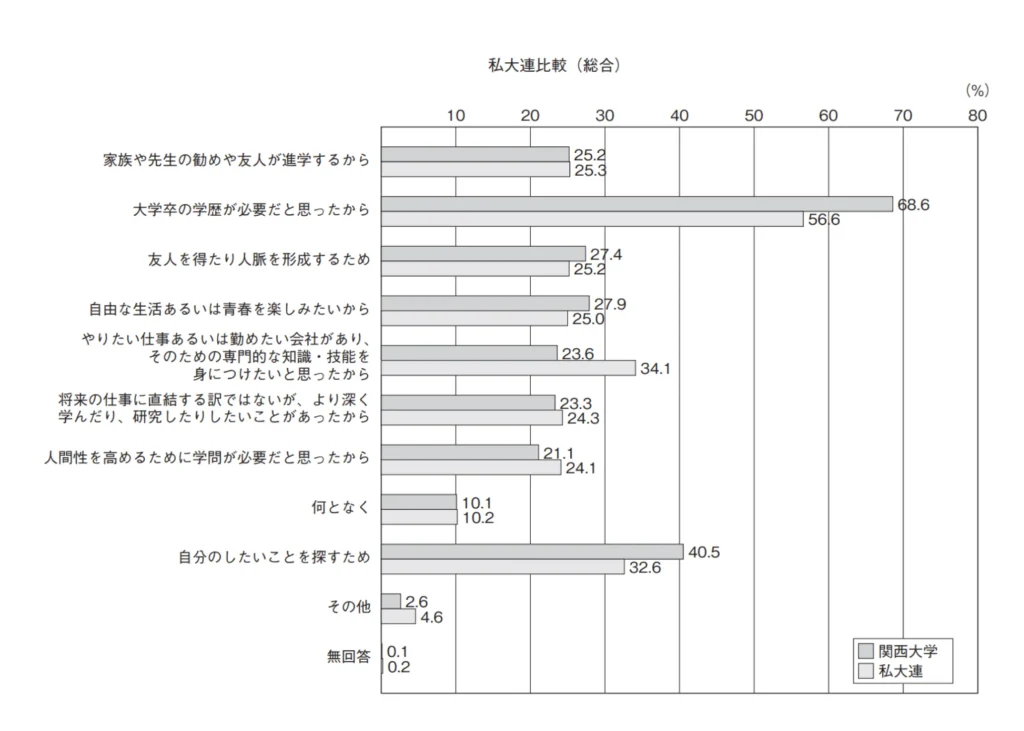

以下のグラフは、関西大学による学生への「大学に進学した理由」に関するアンケート結果です。

(引用:「大学に進学した理由」 関西大学)

「やりたい仕事や勤めたい会社があり、そのための専門的な知識・技能を身につけたい」という具体的な動機に比べ、「学歴が必要だと思った」「家族や先生の勧め・友人が進学するから」「なんとなく」「自分のしたいことを探すため」のような抽象的・他人軸な動機の多さが目立ちます。

若干18歳で人生の具体的な道筋を決定することはとても難しく、大学進学の動機がふんわりとしたものになってしまうのもある意味理解できます。

ですが、目的が抽象的であればあるほど、勉強のモチベーションを維持することは難しくなってくるのです。

◆◆ 対策 ◆◆

「なぜ大学にいくのかわからない」や「行きたい大学や学部がわからない」は、受験生からよく聞く言葉です。

大学にいく意味や志望校・志望学部を考える前に、まずは

- 自分を理解する

- 学問・職業を理解する

- 学校を理解する

という作業が必要であることを助言してあげましょう。

自分を理解することで自分の得意・不得意、興味の対象が明確になり、現時点での自分の能力を客観視できます。

進路選択の際、「自分を俯瞰して見る」ことは、間違った進路選びを避ける意味でも重要です。

自己理解が進んだところで、次のステップは、「何を勉強したいか」「学んだその先にはどんな職業があるか」といった学問・職業を理解することです。

そして最終ステップは、学校を理解すること。

各大学ごとに教育目的や授業スタイル、学習環境には大小様々な違いがあります。

自分が興味を持った複数の大学をピックアップし、比較することで自分に合う大学や学部が明確化し、ひいては「どこで学ぶか」「どんなふうに学ぶか」が絞られます。

各大学の特色を理解するためにも、前述したようにオープンキャンパスを有効に活用しましょう。

まとめ

いかがでしたか?

人生を左右する受験というイベントのカウントダウンが始まっているのに、当事者である子どもが勉強していない姿をみると、親はなんともやるせない気持ちになり、またイライラもするでしょう。

ですが、この記事でお話しした通り、実は「勉強しない」のではなく、「勉強できない」のであり、「勉強できない」原因があるのです。

まずは子どもの視点に立ち、共感することを心がけることで突破口が見つかるはずです。

-

偏差値30はどれくらい?逆転合格するための方法も紹介

この記事を読む

-

大学受験に塾は必要?塾に行くメリットと選び方のポイントを解説

この記事を読む

-

宅浪を成功させるには?メリット・デメリットやスケジュールを解説します

この記事を読む

-

補欠合格(繰り上げ合格)とは?仕組み・タイミングやポイントを解説!

この記事を読む