中学校時代には、耳にすることがなかった「赤点」という単語。義務教育を終え、高校生になった途端、赤点や留年といったなんだか聞くだけで緊張してしまう物騒な単語が日常的に飛び交うようになります。そもそも赤点とは何を指す言葉なのでしょう?今回の記事は、高校生や親御さんが気になる赤点について、その詳細と定期テストで赤点を回避するための対策についてお伝えします。

そもそも赤点とは?

赤点ってなに?

何点だと赤点なの?

赤点取るとどうなるの?

高校に入学して初めての定期テストの際、このような疑問や不安を持たれた方がいるのではないでしょうか?

まず赤点とは何なのかという基本から確認していきましょう。

赤点の意味

広辞苑によると、赤点とは

あか ‐てん【赤点】

(赤色で記すところから) 落第点。欠点。

と記されています。

落第点と聞くと、一気に言葉の重みが増しますが、結論を述べると、赤点が落第(留年)に直結するわけではありません。

一般的には、多くの学校で補講や再試などの救済措置が用意されているため、一度赤点を取ったことが致命傷になることはごく稀なことなのです。

ちなみに、赤点の「赤」は、その昔、試験で進級基準に満たない点数をとった場合、成績表に赤字で記載されたことに由来しています。

標準的な赤点の基準

まず、ここでひとつ覚えておいてもらいたいことがあります。

先に述べたように、赤点の辞書的な狭義の意味は「落第点、欠点」ですが、広義の意味では学校ごとにその定義は学校ごとに違ってきます。

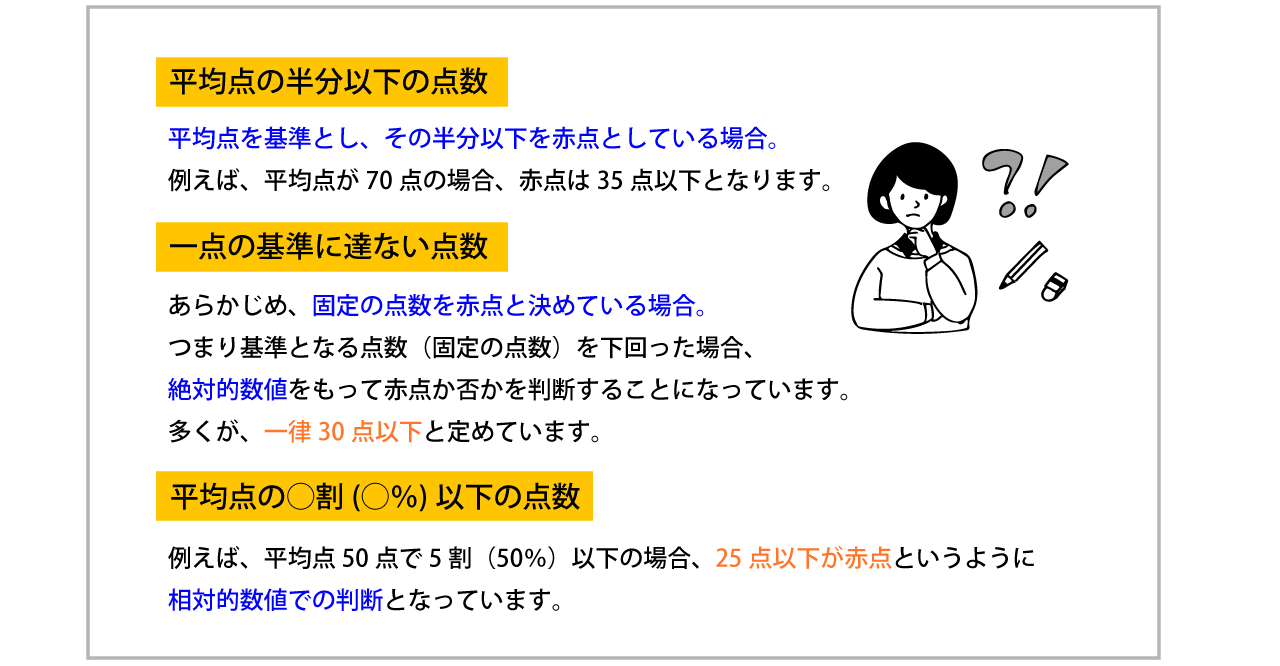

主に見られるのは、

- 平均点の半分以下の点数

- 一点の基準に達ない点数

- 平均点の◯割以下の点数 です。

赤点の基準は学校ごとに違う

具体的な「赤点となる基準」や、「赤点の意味するところ」は、中学校と高校ではもちろん、各高校間でもそれぞれの学校によって違っています。

中学校における赤点とは?

この記事の冒頭で、赤点について「中学校ではあまり耳にすることがなかった」と述べたように、中学校には

「その点数を取ってしまうと進級・卒業できない」という意味での赤点(落第点)は存在しません。

極端な例えではありますが、中学校では、成績がふるわず定期テストで例え0点を取ってしまっても、

心身の調子が悪く1日も登校出来なかったとしても、進級や卒業に影響はありません。

なぜなら中学校は義務教育機関であるからです。

そのため、「赤点となる基準」は特に定められていないのですが、ここで注意しなければならないのが調査書への影響です。

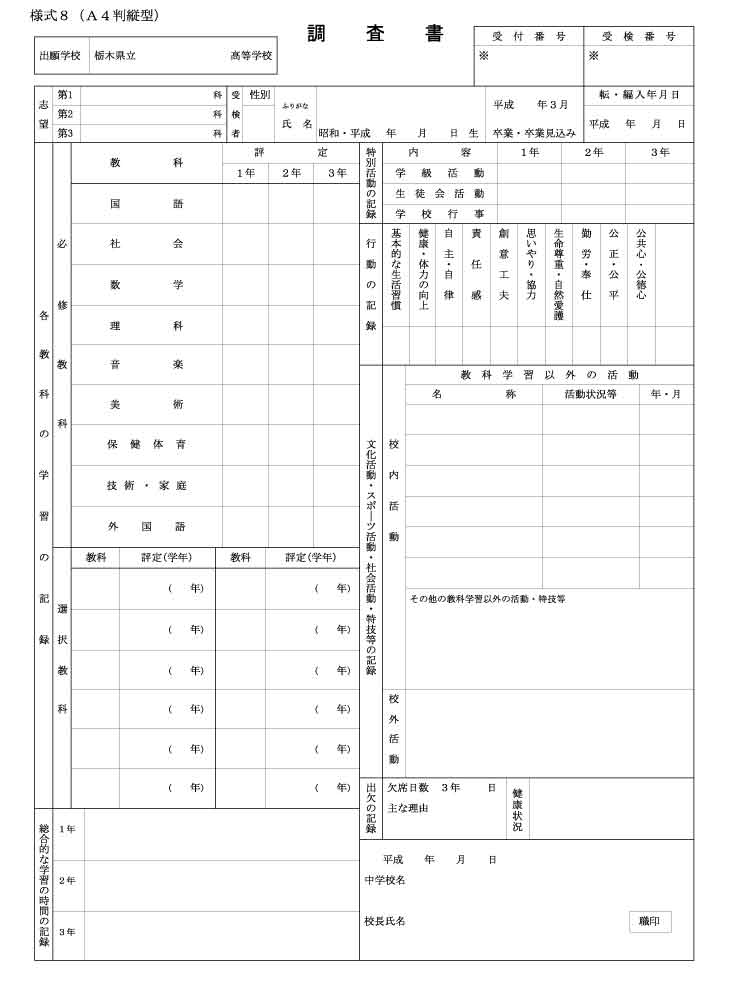

調査書とは内心書とも言われ、中学校の生徒の学業成績や生活態度などをまとめた書類で、高校入試の際に提出されます。

(出典:高校入試ドットネット)

上の調査書は、実際に栃木県で採用されているものです。

左側に「各教科の学習の記録」という欄がありますが、この評定欄に副教科を含む9教科の成績が1〜5の5段階で記入されます。

1年生から3年生の各学年の評定をどのように内申点として配分するかは、各都道府県によって様々であり、

- 3年次のみの評定を使用する場合

- 1〜3年次を同じ割合で使用する場合

- 1年→2年→3年と段階的に割合が上がる場合 などがあります。

そして、この評定こそが、調査書の項目の中で最も重要度が高く、内申点に大きな影響を与えるものなのです。

少し脅かすような言い方になってしまいましたが、調査書(内心書)は中学校3年間を総括して作成されるため、

一度赤点を取ってしまったからといって悲観する必要はありません。

確かに低い点数は内申点に響きますが、一般的には赤点を取った生徒に対し、理解不十分な箇所を補習授業で補った後、追試が行われます。

補習を受けたり追試のために勉強をすることで理解を深め、次回以降の定期テストで得点アップすることは可能ですし、繰り返しになりますが、中学校においては赤点(に匹敵するような低い点数)を取ったとしても、実質的には卒業も進学も可能なのです。

ですが、あまりに内申点が低いと進学先を選ぶ際の選択肢が少なくなることを理解しておきましょう。

高校における赤点とは?

具体的な赤点となる基準がなく、赤点の意味するところは高校に提出する調査書の内申点に影響するのが中学校でした。

では高校はというと、高校では各学校ごとに赤点となる基準が明確に提示されており、赤点の意味するところは

進級や卒業が出来ないことがある、原級留置の可能性がある、となっています。

高校生が定期テストで赤点を取るとどうなるか、少し詳しく見ていきましょう。

考えられる影響は以下の項目です。

・進級や卒業ができず、原級留置になる可能性がある

・大学入試の際の調査書(内申書)に影響する

・将来申請予定の奨学金に影響が出る

補習授業や追試の対象となる

一般的に、補習は正規の学習以外の時間に、学力補充のために行われる授業、追試は試験を受けられなかったものや前の試験の不合格者に対して後で行う試験と位置付けられています。

定期テストの点数が規定の点数に満たなかった場合、学習の習熟度が未熟と判断され、

補習により、理解できてない部分の振り返りや習得を目指し、その後、追試を受けるといった流れになります。

補講や追試の対象となると、憂鬱な気持ちに気持ちになる気持ちもわかりますが、

赤点を挽回できるチャンスと捉え、チャンスを無駄にしないよう十分に準備して臨みましょう。

進級や卒業ができず、原級留置になる可能性がある

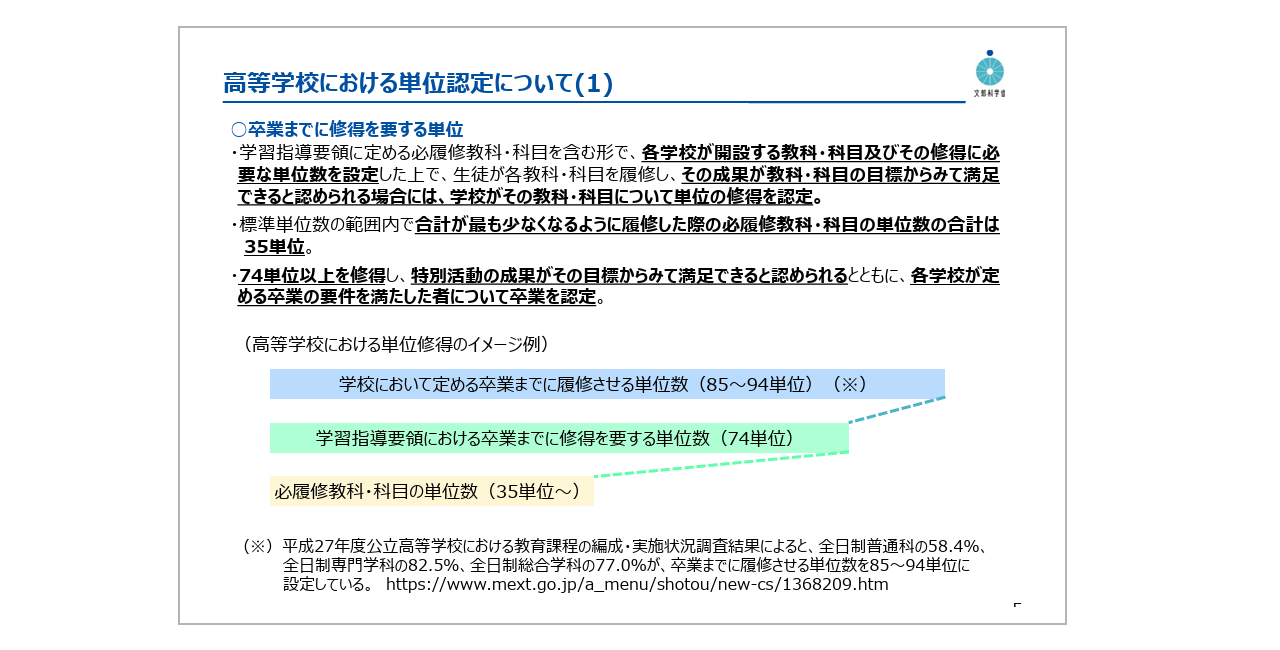

文部科学省は高等学校学指導要領の中で

⚫︎ 生徒が各教科・科目を履修し、その成果が教科・科目の目標からみて満足できると認められる場合には、学校がその教科・科目について単位の習得を認定。

⚫︎ 74単位以上を習得し、特別活動の成果がその目標から見て満足できると認められるとともに、各学校が定める卒業の要件を満たした者について卒業を認定。

と定めています。

(引用:高等学校指導要領)

つまり、赤点を取った段階では、単位認定の条件である「教科・科目の目標からみて満足できると認められる場合」を満たしていないということになります。

しかし、一度赤点を取ると即レッドカードとなり、留年や卒業不可が決定となるわけではありません。

先に述べたように、赤点を取ってしまったとしても、救済措置である補習や追試をきちんと受け、単位認定の条件として定められた点数を収めれば良いのです。

大学入試の際の調査書(内申書)に影響する

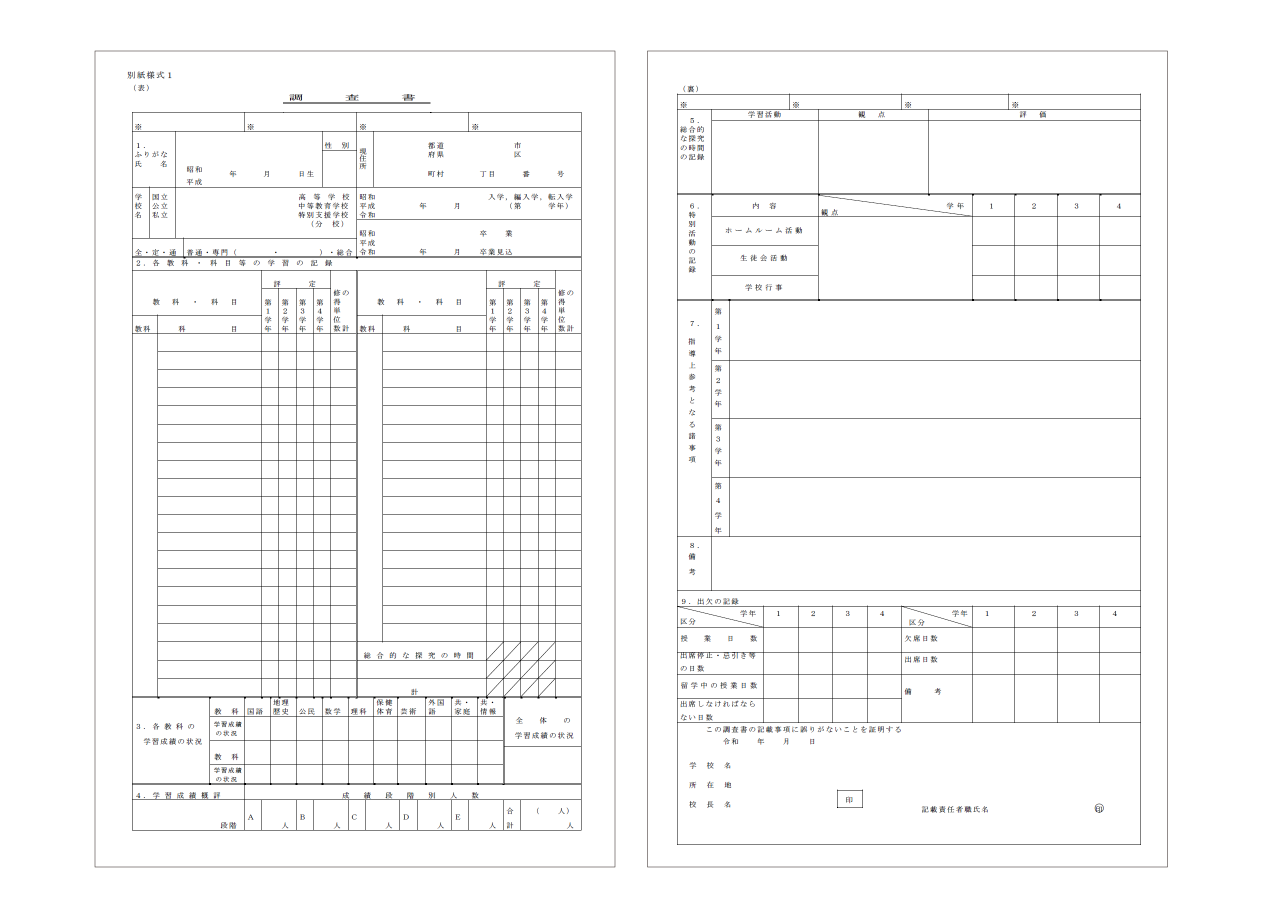

高校入試と同じように、大学入試の際にも調査書が提出されます。

(出典:文部科学省 入学者選抜実施要項)

これは実際に使用されている調査書の様式です。

高校入試の際の調査書の様式は各都道府県により様々ですが、大学入試の際の調査書は一律、文部科学省によって指定された調査書の様式(上記)が使用されます。

ここで注意すべきなのが評定平均。

評定平均とは、学校型推薦選抜の出願条件で一般的に用いられる基準です。

高校1年生から高校3年生の1学期までの成績の平均を指し、その具体的な計算方法は、

高校1年生から高校3年生の出願するまでの間に履修していた全科目の評定(5段階)を平均したものとなります。

一般選抜の場合、調査書は出願する際の必須書類の一つではあるものの、入試での点数が合否のボーダーライン上であった場合を除き、

その内容に重きを置かれることは少ないと言われています。

しかし、総合型選抜(AO入試)や学校推薦型選抜の場合、評定が低いと当然のことながら合否判定に多少なりとも影響するのです。

なぜかというと、学校推薦型選抜では高校側から提出された成績や学習意欲等が大学に推薦された判断材料となるため、評定平均値が重視されるのです。

総合型選抜(AO入試)は評定平均値を求められませんが、調査書の提出は必須であり、評定平均値が高いほど選考の際に有利に働くと思われます。

つまり、高校の定期テストで赤点を取ってしまうと調査書の評定が下がるため、

この2つの入試形態での入試を考えているのであれば、赤点は絶対に回避すべきと言えます。

もうひとつ、私立大のみで行われている指定校制推薦。

大学が指定した高校から人数を指定して出願を受け付ける制度のため、まず学校内での選考のハードルが高くなります。

合格率が高く、早い段階で進路が決定するため、希望する生徒も多く、狭き門でもあります。こちらもまた調査書が重視されています。

将来申請予定の奨学金に影響が出る

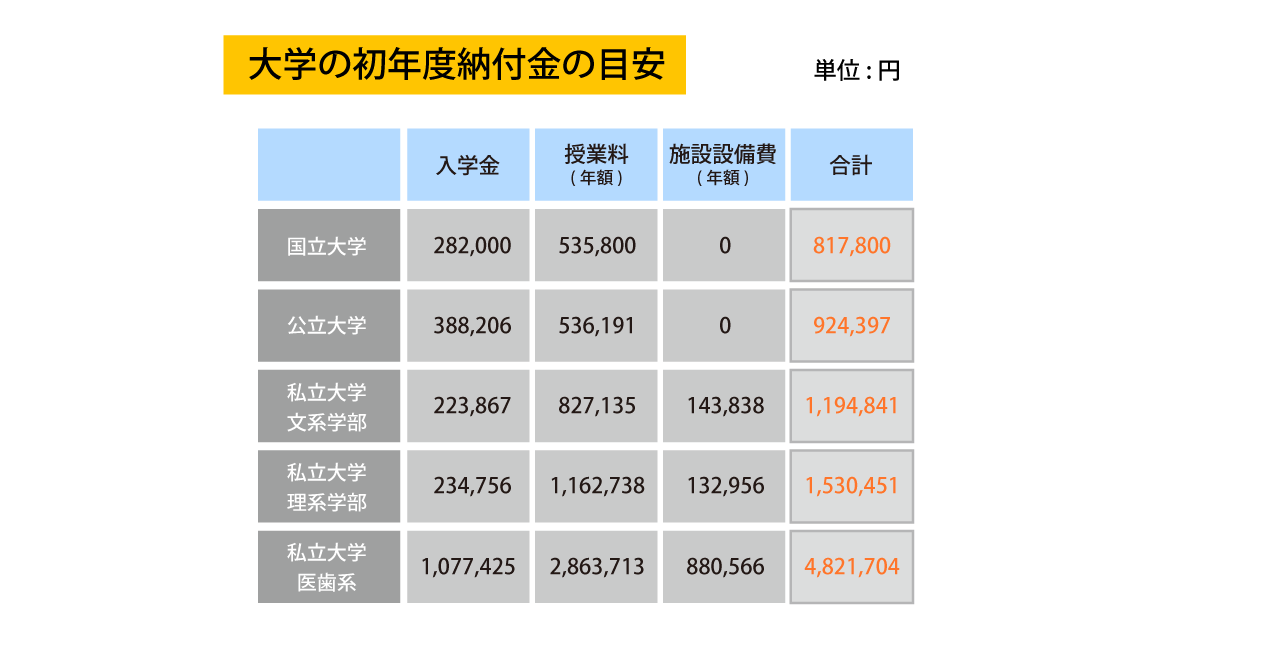

下は「大学入学から卒業までにかかる学費総額の目安」の表です。

(出典:ベネッセ教育総合研究所)

国公立大学では約240万、私立医歯系大学においてはなんと約2300万超えです。

その他にも受験料、下宿準備費用、生活費、などを合算するとかなりの金額になります。

そのため、大学では奨学金制度の利用を、と考えているご家庭も多いでしょう。

実際に、日本学生支援機構(JASSO)「令和4年度学生生活調査」によると、全国の大学生のうち奨学金受給者の割合は、2022年度は55.0%です。

全体として増加傾向にあり、現在、大学生のおよそ2人に1人は大学に通うために何らかの奨学金を受給している状態にあるということがわかります。

(出典:令和4年度学生生活調査結果)

これほど浸透し、多くの大学生が利用している奨学金ですが、実は申請すれば誰でも受給できるわけではなく、そこには給付のための学力基準が設けられているのです。

例えば、

高等学校等における第1学年から申込時までの全履修科目の評定平均値が、5段階評価で3.5以上であること。

と定められています。

つまり、希望する奨学金を受け取るためには、高い評定平均を維持することが必須であり、赤点が足を引っ張る事態は避けたいところです。

赤点を回避するには?

ここまでをまとめると、「赤点が直ちに留年や卒業できないという事態に結びつくことはない」けれど、

「大学入試の際の学校推薦型選抜や進学後の大学生活に影響する」ことがわかりました。

将来の選択肢を狭めないためにも、伸び伸びと大学で学ぶためにも、やはり赤点は避けたいところ。

では実際に、どうすれば赤点を回避することができるのかを順に説明していきます。

結論から言うと、最適解は「日頃から勉強すること」です。

結論から言うと、最適解は「日頃から勉強すること」です。

「それがわかってるけどできないんだよ」と言う声が聞こえてきそうですが、定期テスト前に慌てて勉強しても、所詮、付け焼き刃であり、実際の点数には結びつきにくいのです。

赤点をとってしまう理由には、

⚫︎基礎が定着していない ⚫︎学習時間の不足 ⚫︎計画性の無さ

などが考えられます。

基礎が定着していない

定期テストは基本的に、授業で習った内容・範囲から出題されます。

つまり、基礎を理解しておくことは基本であり、言い換えると、基礎が理解できていないと点数に結びつかないのです。

授業を集中して受けていれば授業内容が理解できますし、わからなくても質問をすることで解決しますが、居眠りをしていたり、ぼんやりなんとなく参加していると取りこぼしが多くなり、基礎もあやふやという事態に。

単なる定期テスト、ではなくその先には進級や大学進学があることを心に留め、日々の授業に参加しましょう。

学習時間の不足

部活や課外活動、バイトなど中学生とは比にならない忙しい毎日を送っている高校生。

授業以外の活動は楽しいし、社会経験が増えると言う意味でも積極的に参加して欲しいところですが、反面、学習時間が削られてしまうのも事実です。

試験前にはバイトのシフトを減らす、隙間時間を有効に活用して勉強をする、ダラダラ長時間の勉強ではなく時間を決めて集中して取り組む、

など自分なりにベストな方法で学習しましょう。

計画性の無さ

赤点を取ったと言うことは、自分の今までの勉強方法や取り組み方に何かしらの問題があったはずです。

学習計画の内容をもう一度再考し、せっかくの計画や勉強方法を得点に結びつくものに変えていきましょう。

具体的には

- どこで躓いたかを知る

- 短期(1日、1週間)の勉強計画を立案する

- 1日ごと、1週間ごとに計画が達成できたか、残った課題は何かの振り返りを行い、翌日や翌週の計画に反映させる

などをお勧めします。

まとめ

いかがでしたか?

万が一、赤点を一度取ってしまったからといって、過剰に悲観したり投げやりになることはありません。

ですが、大学進学や進学後の大学生活になんらかの影響を与える可能性があることも否定できません。

補習や追試に真摯に取り組み、気持ちを切り替え、

「次回のテストで必ず挽回するんだ!」と強い気持ちを持って努力しましょう。

そして、赤点を回避するには、日頃からコツコツと学習を積み重ねていくことです。

遠回りに見えても、実は一番堅実で確かな方法なのです。