大学受験において「赤本」は必須のアイテムですが、いつから始めるべきか、どのように活用すればよいか、悩んでいる受験生も多いでしょう。適切なタイミングで赤本を活用できれば試験本番の得点力を大幅に向上できます。本記事では、赤本を使いこなすための戦略を詳しく解説し、合格への道を確実にするためのポイントをお伝えします。

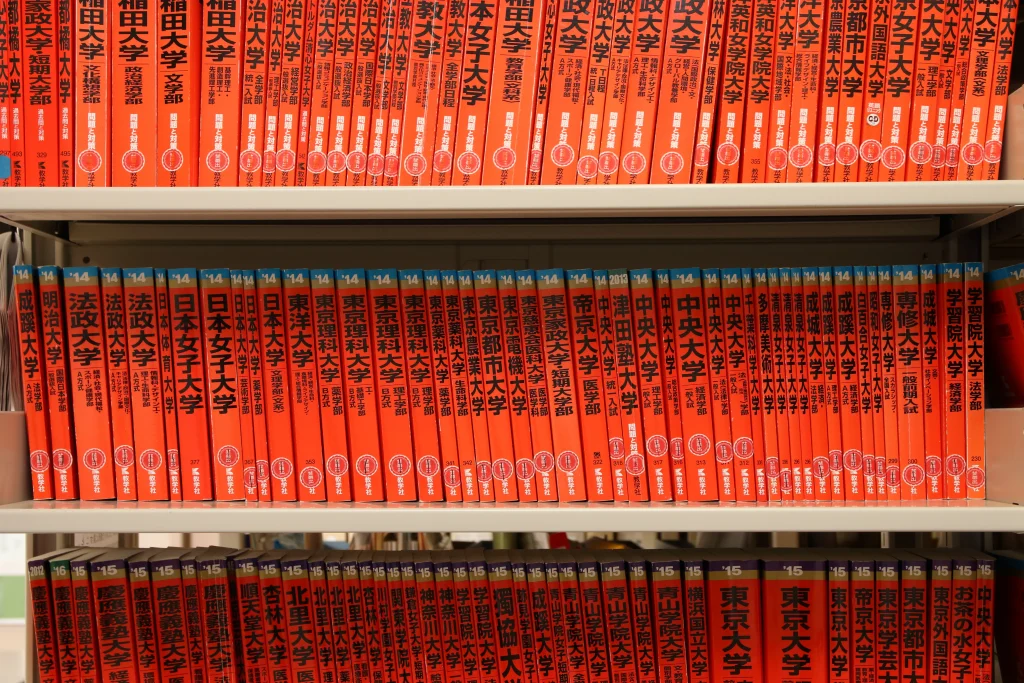

赤本とは大学受験の過去問題集のこと

赤本とは、各大学の入試過去問題が収録された問題集のことです。過去の入試問題を実際に解くことで問題傾向や難易度を把握できます。

また、時間配分や解答スピードを意識しながら解答すれば、試験本番の予行演習になり、実践的な力が身につくでしょう。

赤本はいつからやるのがベスト?

赤本を最大限に活用するためには、基礎学力がある程度身についてから取り組むのが理想的です。早い時期から取り組めば、学習を効率的に進められますが、基礎力が固まっていない段階では十分に活用できない可能性もあります。

赤本を早く始めすぎるデメリットは以下の通りです。

- 理解不足による非効率な学習

基礎知識が不十分な状態では、過去問を解いても正しく理解できず、単なる問題を解くだけの作業になってしまいます。そのため、実力向上に結びつかないことが多いのです。

- 復習の質が低下する

過去問は、解いた後の復習が重要ですが、基礎力がないと解説を読んでも理解が追いつかず、効果的な復習ができません。

- モチベーションの低下

難しい問題に取り組んでも点数が伸びず、「自分はできない」と感じてしまい、勉強のやる気が低下するリスクがあります。

- 出題傾向の把握だけでは伸びにくい

赤本は大学ごとの出題傾向を知るためのツールですが、基礎力がないと傾向を知るだけで終わってしまい、得点力を上げることが難しくなります。

第一志望校の赤本はいつから?

第一志望校の赤本を始める最適なタイミングをまとめました。一般的には高3の夏(8月〜9月)から始めるのがベストと言われていますが、志望校や現在の学力によって適切な時期は異なります。

| 赤本を始める時期 | 理由・ポイント | |

|---|---|---|

| 難関国公立 | 高3の8月~12月 | 共通テスト対策と並行しながら二次試験の過去問対策を進める |

| 中堅国公立 | 高3の9月~12月 | 共通テストの得点を安定させ、二次試験の傾向を掴む |

| 難関私立 | 高3の夏休み(7月〜8月) | 早めに問題傾向に慣れ、弱点を補強する |

| 中堅私立 | 高3の9月~12月 | 参考書を終えた段階で過去問演習へ移行 |

| 共通テスト対策 | 高3の8月〜1月中旬 | 本番を想定した演習を繰り返す |

志望校が決まった最初の段階では、過去問を本格的に解く必要はありません。この時期には、まず過去問を見ることで、問題の種類(例:英作文の有無、長文・文法の割合など)を確認し、出題傾向を把握しましょう。

この段階では最新の過去問を使って、自分の現在地を明確にすることが大切です。学習済みの範囲や学年に関係なく、英語や現代文などの科目を試しに解いてみるのもよいでしょう。

志望校別赤本の効果的な使い方

志望校のレベルや試験の特徴に応じて、赤本の活用方法は異なります。

大学ごとに求められるスキルや出題傾向を把握し、効率的に対策を進めることが重要です。

ここでは、難関大学から中堅大学まで、それぞれの赤本の活用ポイントを解説します。

①難関国公立大学(旧帝大など)

難関国公立大学では、記述問題が多く出題されるため、添削指導を受けながら演習することが重要です。

解答の精度を上げるためには、答案作成後にしっかりと添削を受け、改善点を意識して繰り返し練習する必要があります。

また、共通テストとのバランスを考え、二次試験対策は秋から本格化するのが理想的です。

共通テストの対策を十分に行ったうえで、二次試験の論述力を高める時間を確保しましょう。

②難関私立大学(早慶・GMARCH・関関同立など)

難関私立大学では、英語・数学・国語の配点が高いため、とくにこれらの科目を重点的に対策する必要があります。

また、試験時間が短く、素早い判断と正確な解答が求められるため、スピードを意識した練習が不可欠です。時間内にすべての問題を解くためには、過去問を活用し、時間配分を考えながら解く習慣をつけましょう。

③ 中堅国公立(地方国立大など)

中堅国公立大学では、共通テストと二次試験の比率を考慮しながら、バランスよく演習計画を立てることが重要です。共通テストでは幅広い知識が求められるため、基礎を徹底的に固めたうえで、演習を通じて実践力を高める必要があります。

また、過去問を選ぶ際には、解答や解説が充実しているものを活用し、問題の背景や出題意図をしっかり理解しながら取り組むと効果的です。単に正解・不正解を確認するのではなく、間違えた問題の分析を行い、同じミスを繰り返さないようにすることが大切です。

④ 中堅私立(日東駒専・産近甲龍など)

中堅私立大学の入試では、マーク式の問題が多く出題されるため、時間配分を意識した練習が重要になります。試験本番では限られた時間内で正確に解答することが求められるため、事前に何度も演習を行い、時間管理のスキルを磨くことが必要です。

また、これらの大学の試験問題は比較的難易度が安定しているため、3~5年分の過去問を解くと出題傾向を把握できます。

過去問演習を通じて、どのような問題が頻出するのか、どの分野に重点を置くべきかを見極められるでしょう。

さらに、併願校の過去問を並行して解くと、異なる試験形式に慣れ、どのような問題にも対応できる力を身につけられます。

複数の大学の問題に触れておくと、応用力が高まり、柔軟な思考で試験に臨めるようになるでしょう。

過去問演習の効果を最大限に高める勉強法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

アクシブアカデミー|過去問勉強法−赤本・共通テスト実戦問題集

赤本は何年分解くべき?

赤本の演習量は、志望校の傾向や自身の学習状況によって異なります。

最低3年分、理想は5〜10年分を解くのが効果的です。

出題傾向が変わりやすい大学では直近3〜5年分に重点を置くとよいでしょう。

最新の試験に備えるためには、新しい年度の問題を優先的に演習する必要があります。

一方で、傾向が安定している大学であれば、10年以上の過去問を活用するのも効果的です。傾向が把握できれば、本番での予測力を高め得点に結び付けられます。

【赤本演習のポイント】

- 直近3〜5年分は必須:最新の出題傾向を把握し、出題傾向の変化に対応

- 5〜10年分の演習が理想的:長期的な傾向を掴み、問題への適応力を高める

- 難関大学では10年以上を推奨:早慶・旧帝大などでは、多くの問題を解いて問題形式に慣れる

赤本を効果的に使う3ステップ

赤本を最大限に活用するためには、単に過去問を解くだけではなく、戦略的に取り組むことが重要です。

ここでは、赤本を効果的に活用するための3つのステップを詳しく解説します。

① 1回目は傾向を把握する

最初に赤本を解く際は、試験の出題傾向の把握を目的に取り組みます。

この段階では、まだ制限時間を設けずに解き、自分のペースで問題の内容を確認することが重要です。

過去問を通じて、どの分野が頻出なのか、問題の難易度はどの程度なのかを把握し、今後の学習方針を明確にしましょう。

また、この段階で自分の得意・不得意を明確にすることも大切です。

たとえば、数学の中でも微分積分は得意だが確率が苦手であるといった具体的な課題を見つけると、今後の勉強計画に活かせるでしょう。

② 2回目以降は試験本番を想定

2回目以降の赤本演習では、試験本番と同じ環境を再現しながら解くことが重要です。

制限時間内に解ききる練習を重ね、実際の試験での時間感覚を養います。

また、マーク式の試験では解答用紙をコピーして、マークの仕方や見直しの時間配分を意識しましょう。

記述式の試験では、答案を作成した後に学校や塾の先生に添削を受けると、より実践的な対策が可能になります。

自分の解答の改善点を明確にし、記述力の向上が図れるでしょう。

この段階では、できるだけ本番と同じ形式・環境で取り組むのがポイントです。

机の上を試験本番と同じように整え、静かな環境で集中して演習を行いましょう。

本番の緊張感に慣れ、普段の実力を発揮できるようになります。

赤本の活用方法はこちらの記事でも解説しています。

アクシブアカデミー|赤本はコピーして解いた方がいいのでしょうか?

③ 直前期(1月〜2月)は「完璧」にする

直前期に入ったら、万全の状態で試験に臨めるように仕上げることが重要です。

この時期は、新しい問題に手を広げるのではなく、これまでに取り組んできた過去問の復習に重点を置きましょう。とくに、過去に間違えた問題を集中的に解き直し、同じミスを繰り返さないようにすることが大切です。

また、限られた試験時間内で最大限のパフォーマンスを発揮するために、時間を短縮する工夫も必要です。

たとえば、解く順番を工夫したり、解答スピードを意識して、時間を有効に使うトレーニングを行いましょう。

赤本だけでなく他の問題集も活用しながら、知識の抜けや弱点を補強することが大切です。

赤本を解く際の注意点(よくある失敗例)

赤本を効果的に活用するためには、ただ解くだけではなく、正しい学習方法を意識することが大切です。ここでは、受験生が陥りがちなミスと対策を詳しく解説します。

1.解きっぱなしにする

赤本を解いた後に復習をせずに放置してしまうと、間違えた問題を次回も繰り返してしまう可能性が高くなります。

必ず復習を行い、解答解説をしっかりと読み、どの部分で間違えたのかを明確にしましょう。

【対策】

- 間違えた問題は解説を読んで理解する

- 分からなかった問題は参考書や先生に質問する

- ノートやマークをつけて、後日再度解き直す

2.1周で終わらせる

赤本を1回解くだけで終わりにするのは、学習効果を最大限に引き出せません。

同じ問題を繰り返し解き、正答率を向上させましょう。

【対策】

- 1回目は傾向を把握する目的で解く

- 2回目以降は時間を意識しながら演習する

- 直前期にもう一度解いて仕上げる

3.制限時間を無視して解く

試験本番では時間内に解答しなければなりません。

演習時から時間を意識することが大切です。

とくにマーク式の試験では、マークミスを防ぐためにも、本番と同じ環境で練習しましょう。

【対策】

- 試験時間を計って解く

- 本番と同じ解答用紙を使う(コピーする)

- 途中で時間配分を見直すクセをつける

赤本は、単なる問題演習のツールではなく、試験本番に向けた実戦的な対策を行うためのものです。

これらの注意点を意識しながら活用することで、より効果的に得点力を向上できます。

赤本に関するよくある質問

ここでは、赤本に関するよくある質問をご紹介します。

赤本はいつ買うべきですか?最新版が必要ですか?

赤本は志望校が決まったらすぐに購入するのが理想です。

試験制度の変更や、問題形式の変化がある場合もあるため、可能であれば最新の赤本を入手し、直近の出題傾向を確認するのがベストです。

また、赤本がない大学の場合は、同じレベルの大学の赤本を活用し、類似の問題形式に慣れることも有効な対策となります。

合格者の赤本活用はこちらの記事でご紹介しています。

アクシブアカデミー|【合格体験記】8月に文転し無事合格。赤本は○○から解くべし!

高2の赤本の使い方を教えてください。

高2の段階では、本格的に解く必要はありませんが、傾向を把握する目的で見るのは有効です。

- 志望校の問題形式を知る

- どの科目が重要か把握する

- 苦手科目を早期に対策する

とくに英語・国語(現代文)は早めに対策を始めると有利です。

高校2年生の赤本活用法はこちらの記事で詳しく解説しています。

アクシブアカデミー|高2生は何をするべき? 合格への必勝受験戦略スケジュールを紹介!!

まとめ

赤本は単なる問題集ではなく、志望校合格への戦略ツールです。

適切なタイミングで始め、計画的に演習できれば、合格の可能性を大幅に高められます。

赤本を活用するポイントは以下の通りです。

- 赤本を始める適切なタイミングを見極める

- 過去問を解いた後の分析と復習を徹底する

- 試験本番を意識した時間管理を実践する

- 直前期には総仕上げとして徹底的に弱点を克服する

自分のレベルや目標に合わせて計画的に取り組み、最適な勉強法を確立していきましょう!