共通テストまであと少し。冬休みといえども、クリスマスやお正月気分を味わう暇もなく、塾や予備校に缶詰めで冬期講習や正月特訓に励んだ受験生も多いでしょう。また、ここに至るまで、「自分に合った学習環境をどう選べばよいのか」と迷った経験がある方も少なくないのではないでしょうか。この記事では、塾と予備校、それぞれの特徴を徹底解説し、最適な選択をするためのポイントをご紹介します。

塾・予備校ってどんなところ?

まず、塾・予備校についての概要を簡単にまとめてみました。

| 塾 | 予備校 | |

|---|---|---|

| 施設区分 | 学習支援施設 | 教育機関 |

| 法による規制 | 受けない | 受ける |

| 自由度 | 高い | 低い |

| 対象 | 小中高生 | 高校生・浪人生 |

塾は法の規制が緩やかな学習支援施設であるのに対し、予備校の多くは法による規制を受ける教育機関です。

少し詳しく説明すると、たとえばカリキュラムや講師の資格については、塾は特定の基準が設けられておらず、運営者が独自に授業内容や指導方針を決めることが可能です。

それに対して、予備校は「専修学校」や「各種学校」といった教育機関として認可を受けている場合が多く、この場合、文部科学省の監督を受けることがあります。

認可を受けた場合、教育課程や施設基準が求められるため、塾より自由度が低くなります。

また、講師の法的資格要件が定められていない塾では、資格を持たない講師が指導する場合もあります。

チューターのアルバイトを採用している塾も多く、彼らの多くは大学生です。

一方、予備校は講師の質に重点が置かれており、認可校の場合は一定の基準を満たした講師が配置されます。

これらの点を理解し、自分に適した学習環境を選ぶことが重要です。

次に、指導形式・目的・進路指導などについて解説していきます。

指導形式について

塾の場合

塾では個別指導や少人数制の「授業形式」が主流で、生徒一人ひとりの学習進度や理解度に合わせた指導が行われます。これにより、苦手科目の克服や定期テスト対策、学習計画のカスタマイズが可能です。

予備校の場合

その一方、予備校では大人数の「講義形式」が一般的です。一流の講師が担当する講義は質が高く、幅広い生徒に向けた内容となっています。ただし、一人ひとりの学習進度に合わせることは難しいため、生徒自身の自己管理能力が求められます。

目的について

塾の場合

塾の目的は、基礎学力の習得・向上と学校の授業内容の理解を深めることにあります。また、定期試験対策や内申点アップを目指す生徒にも適した環境と言えるでしょう。

つまり、塾の場合、通塾の目的は大学入試対策に特化しておらず、苦手科目の対策や定期テスト対策といった基礎的な学力をつけることにも対応しています。

予備校の場合

先に挙げたように、塾の目的が基礎学力の習得・向上であることに対し、予備校はすでに基礎学力が備わっていることが大前提です。

つまり予備校の目的は、大学受験に特化した知識とスキルを提供し、志望校合格を目指すことにあります。特に共通テスト対策や大学別の二次試験対策に強みを持っています。

進路指導について

塾の場合

授業形式をとっている塾では、普段から生徒を順に指名して回答を求めたりと、生徒と講師の距離が近いため、進路相談や学習計画の立案がしやすいといった特徴があります。

また、一クラスの人数が40〜60人の大手予備校に比べ、平均的な集団塾は一クラス10〜30人程度。個別の進路指導やモチベーション管理もしやすく、生徒の目標達成をサポートします。

受験勉強で生じた疑問点について質問したり、文理選択や文転・理転についての相談をしたい、アドバイスをもらいたいという人は、塾の方が向いていると思われます。

予備校の場合

まれに専任の進路アドバイザーが配置されている予備校もありますが、一般的な予備校では講師が生徒の進路相談にのることはなく、進路指導の機会は塾に比べて圧倒的に少ないと言えます。

つまり生徒は自分で進路を決定し、目標達成のために主体的に動く必要があります。

すでに目標とする大学や志望校は決まっており、そのもう一歩先の実践テクニックを手に入れたい、という人は予備校向きだと言えるでしょう。

費用について

大学受験に向けた塾や予備校の費用は、受講する授業の形式や科目数、志望校のレベルによって大きく変動します。

以下に、一般的な費用相場と大手予備校の例をまとめました。

塾(集団)の場合

通期講座受講料は、年間約40〜70万円程度です。

個別指導塾の場合、集団よりやや割高になり、年間約50〜150万円程度となります。

また、通期講座受講料と別途に春期・夏期・冬期講習といった季節講習費用が、集団塾の場合は年間約10万円、個別塾の場合は年間約20万円程度かかります。

ここで大手塾の1つ、能開センターの高校3年生通期講座受講料をみてみましょう。

能開センターの場合、主要5科目から科目別の単元ごとに講座が細分化されており、志望大学受験時の必要科目に応じ、受講講座を選択します。

高校3年生の授業単価は60分あたり約2,250円(1コマ80分)、月額に直すと約60,000円、年額は約720,000円となります。

授業料は選択する科目数によって違いますが、月額制で支払います。

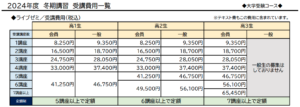

次に季節講習受講料です。能開センターの場合、春・夏・冬と年間3回の季節講習があります。ここでは2024年冬期講習の費用をみてみましょう。

参考URL:能開センター冬期講習費用

2024年の冬期講習は12月12日〜14日のAタームを皮切りに、最終は1月4日〜6日のFタームとなっており、学年に応じて受講可能なターム数に制限があります。

高校3年生の場合、一コマ80分を1日最大4コマ(320分)取ることができ、また7講座以上受講した場合は、65,450円の定額となります。

季節講習受講料は、ゼミ翌月の通期講座受講料と合わせて振り替えられます。

年度や季節により価格の変動はあるようなので、詳細は能開センターホームページ等でご確認ください。

予備校の場合

ここでは代表的な予備校大手3校の現役生(高校3年生)コース、浪人生コースについてそれぞれ入学金、授業料などを見てみましょう。

・現役生コース

| 河合塾 | 駿台予備校 | 東進ハイスクール | |

|---|---|---|---|

| 入学金 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 |

| 授業料 | (180分)8,350円〜×受講数 | (50分)3コマ 30,000円〜 | (90分)20コマ 77,000円 |

| サポート料 | 7,140円/月 | 5,000円/月 | 不明 |

・浪人生コース

| 河合塾 | 駿台予備校 | 東進ハイスクール | |

|---|---|---|---|

| 入学金 | 70,000円 | 100,000円 | 165,000円 |

| 授業料 | コースにより異なる。 例)東大理類564,000円 | 校舎・コースにより異なる。 870,000〜1,250,000円 | コースにより異なる。 495,000円 (最大15講座) |

| サポート料 | なし | 5,000円/月 | 不明 |

| 担任指導費 | 担任制度なし | 担任制度なし | 77,000円 |

現役生(高校3年生)と浪人生では、入学金、授業料ともに浪人生の方が現役生より価格設定が高めになっています。

基本的に入学金と授業料を一括払いで納入する予備校が多いようです。

また、入学金・通期講座授業料とは別途に教材費・季節講座授業料・模試の代金・施設使用料などがかかるため、トータルするとかなりの金額になってしまうことも。

想像はしていたものの、いざ実際の金額を目にするとその大きさに戸惑ってしまう親御さんも多いのではないでしょうか?

と、ここで少しお財布に優しいお話を!

様々な条件や期間の限定はあるものの、多くの予備校では入学金割引キャンペーンを実施していたり、学費減免補助制度を設けています。

また、科目数を絞って苦手科目のみを受講したり、対面ではなくオンライン授業を選択することで費用を抑えることも可能です。

入校前に個別説明会や体験授業に参加し、カリキュラムの内容や料金体系についてなどの疑問点をクリアにして、不安のない状態で受講を始めることをお勧めします。

時間割について

塾(集団)の場合

塾の場合、生徒一人ひとりが志望校の受験必要科目などを考慮しながら時間割を組んでいきます。

振替授業に関しては、集団塾は難しくやむなく休んでしまった場合は、後日録画を視聴するスタイルが多いようですが、個別塾は比較的柔軟に対応してもらえるようです。

予備校の場合

予備校の多くは規模が大きく、大人数の生徒に対して講義形式での授業を行うため、あらかじめ年間カリキュラムとして時間割が固定されています。

基本的に振替システムはなく、欠席などで授業を受けられなかった場合は、各自で録画を視聴するようです。

塾・予備校のメリットとデメリット

塾と予備校。

それぞれメリットとデメリットがあります。

両方の特徴を踏まえた上で、自分に合う環境を選択することが合格への近道となります。

塾のメリット

- 少人数制で個別対応がしやすい

・生徒一人ひとりの理解度や弱点に合わせた指導が可能。

・講師と近い距離で、質問や相談がしやすい。

- 個人のレベルに合わせられる

・苦手教科の克服や、目標に応じたプランの提供などオンリーワンのカリキュラムを組める。

- 進路指導が受けられる

・志望校決定はもちろんのこと、それ以前の文理選択や文転・理転の際など進路全般に関して相談することが出来る。

塾のデメリット

- 講師の質にばらつきがあり、チューターなどのアルバイト講師が担当することがある

・塾によっては講師の指導力や知識に差があり、受験対策に明るくない講師もいる。

・個別指導塾では大学生チューターが担当することがある。

- 予備校に比べ自習室のクオリティーが低い

・広い自習室が完備されている予備校に比べ、塾の自習室は席数が少なかったり、予約制の為なかなか予約が取れずに使えない。

予備校のメリット

- 大学の入試関連情報が豊富に揃っている

・塾と違い予備校は大学受験に特化しているため、入試傾向や模試判定の推移など最新の入試情報を入手出来る。

・無料の赤本貸し出しサービスなどがある。

- 受験対策が実践的である

・志望校や希望の学部の入試出題傾向に沿った、より実践的なカリキュラム内容である。

- 講師のクオリティーが高い

・人気の参考書の執筆者や、入試問題を研究し尽くした大学受験のエキスパートと言われる講師陣が揃っている。

予備校のデメリット

- 進路指導がない

・予備校は、志望大学がすでに決まっている生徒がその合格ノウハウを手に入れに行く場所であるため、進路相談や個別指導は行われない。

- 自主性・自律性が求められる

・指導形式は講義形式であり、広い教室で多くの生徒が「受け身スタイル」で授業を受けるというスタイルである。

・「理解したつもり」にならないよう、自主的に質問に行ったり、予習や復習をしっかりと行い授業に備えるということが求められる。

- 基礎学力は習得済であることが求められる

・予備校での授業は受験に特化しているため、学校の授業を理解していることが前提に進められる。

塾と予備校、自分に向いているのはどっち?

ここまでをご覧になってわかるように、塾と予備校は異なった特性があります。

ストレスなく、また効率よく勉強をして大学受験を突破するために、自分にはどちらの環境が適しているかを見極めることが重要です。

塾に向いているのは?

受験に特化した予備校に比べ、塾は対象が幅広いと言えます。例えば、学校の定期テスト対策や苦手教科の克服なども行います。

また、進路指導も充実しており、少人数であるためサポートの手厚さも魅力と言えます。

「学校推薦型入試を検討しているため、定期考査の点数も伸ばしたい」「進路について助言をしてもらいたい」「自分の苦手教科を克服したい」といった方は、塾が向いていると言えるでしょう。

予備校に向いているのは?

予備校は豊富な受験情報を持っており、また実践的・応用的な講義内容が魅力です。ただし、塾と違って大人数の生徒に対し、講師一人が講義をするスタイルであり、双方向のコミュニケーションは取りづらいと言えます。

また、基本的に進路指導はありません。

しかし、予備校によっては受験コンサルタントがいる場合もあり、最適な勉強方法や参考書の選び方、時間の使い方に関してまで助言してもらえますが、受験コンサルティング料が発生します。

「志望の大学や学部がすでに決定している」「自学自習が出来る」「大学受験対策に特化した内容を求めている」といった方は、予備校が向いていると言えるでしょう。

まとめ

いかがでしたか?

塾と予備校は、指導形式や進路指導の有無、講師との距離感や時間割、学費など、多くの面において相違があります。

すでに明確な目標や志望校があり、自学自習が出来るタイプの人は予備校、基礎をしっかりと固め、苦手教科克服や入試科目に重点を置いて学習したいタイプの人は塾が向いていると言えるでしょう。

双方の特徴やメリット、デメリットを理解し、それを踏まえて自分の状態や目標にあった環境を選択することが大切になってきます。