世界史探究のおすすめの参考書ルートをわかりやすく解説します。これから世界史探究の勉強を始める人や共通テストを使った入試を受験する人などの特に参考にしていただきたいです。使い方もあわせて解説していますので、ぜひご覧ください。

世界史探究のルートについて

世界史探究の特徴

旧課程の「世界史B」に相当する科目です。暗記する内容は世界史Bとあまり変わらず、実際の学習も世界史Bと大きく変わりません。ただし、地域ごとの歴史をそれぞれ学習するというより、諸地域がどのような変遷を辿り、どのように複合的なつながり・構造的な連関を持っていったかが重要になります。そのため、どの出来事を関連させて説明するか、またどの出来事に分量を割くかが世界史Bと世界史探究で異なることに注意してください。

世界史探究の学習について

★世界史Bの教材との互換性

世界史Bの参考書で世界史探究を学習することに大きな問題はありませんが、世界史探究的な目線を知っておくことは重要です。アウトプット教材で世界史探究のものを1冊は入れられるとよいでしょう。 また、世界史Bと世界史探究では、学習するテーマの順序や章立てなどが随所で大きく異なります。世界史Bの参考書と世界史探究の参考書を同時並行で進めるのは難しいため、特徴的で他にない利点がある参考書以外は世界史探究の参考書のセットを使用することをおすすめします。

★二次試験では歴史総合とセットで出題されることが多い

「世界史」の試験では、世界史探究のみが出題されるとは限りません。二次試験では歴史総合も範囲に含まれることがしばしばあるため、受験大学の試験要項は必ず確認しておきましょう。

ルート種別

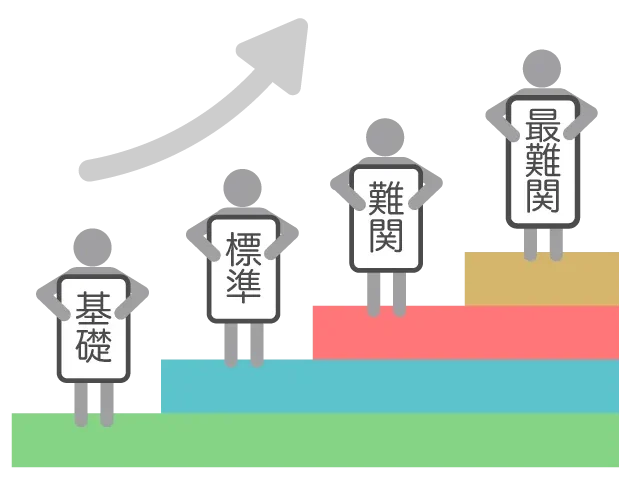

◎積み上げ方式どの到達レベルの生徒でも、基本は同じ参考書を通過します(当然カスタムすることもあるが、軸は同じ)。ランクを上げる=参考書を追加するとなります。主要科目など、時間をかけて基礎に穴がないように固めていく科目に多いです。

◎セット方式到達レベルによって、使用する参考書の組み合わせが異なります。ランクを上げる=参考書がそもそも異なります。 副教科など、参考書の種類が多くなっており(理解本・資料集・まとめ本・演習用問題集・一問一答…など)、なるべく少ない参考書数で効率よく終わらせたい科目に多いです。

※これら2つの考え方を、同じ科目内で両方使うことも多いです。最初に使うインプットの数冊はセット方式、問題集は積み上げ方式、など。

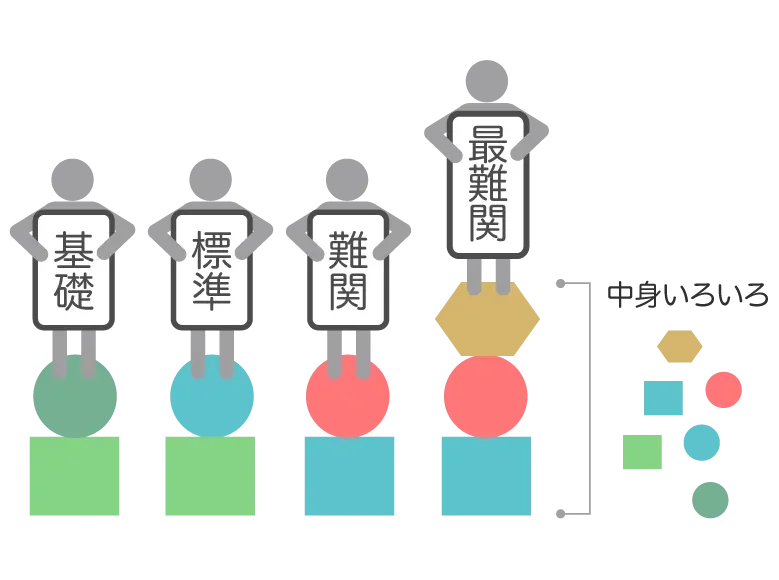

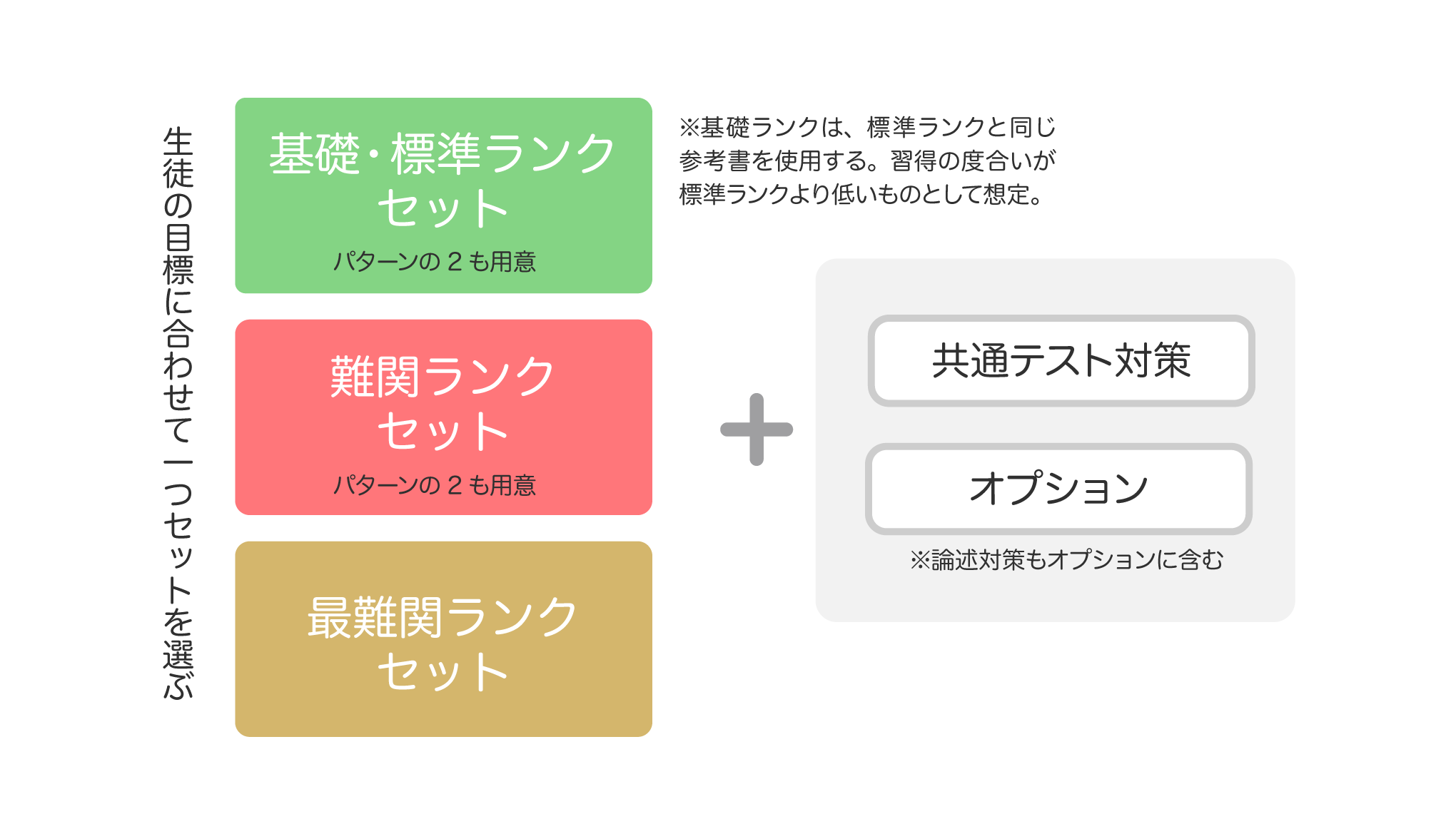

★世界史探究では、ランクごとにセットを用意★

世界史探究では、どの参考書も通史を学習できるようになっているため、1冊ずつボリュームがあります。そのため、ランクを上げるごとに新しい参考書で学び直すことがないよう、ランクに合った参考書や範囲を組み合わせ、なるべく時間がかかりすぎないルートを作成しました。

総合科目MAP

世界史探究の参考書ルート【基礎・標準ランク】

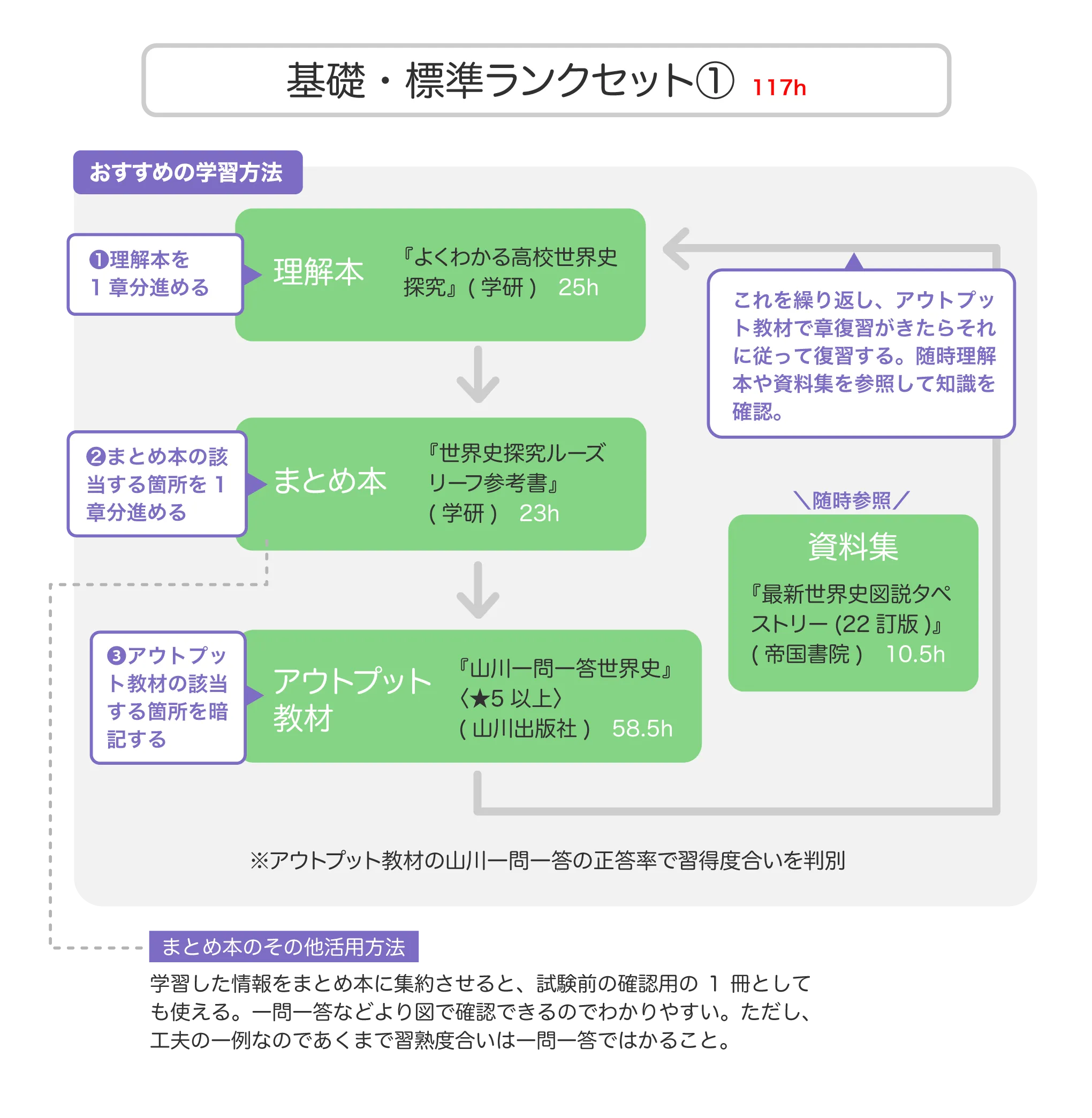

基礎・標準ランクセット①117h

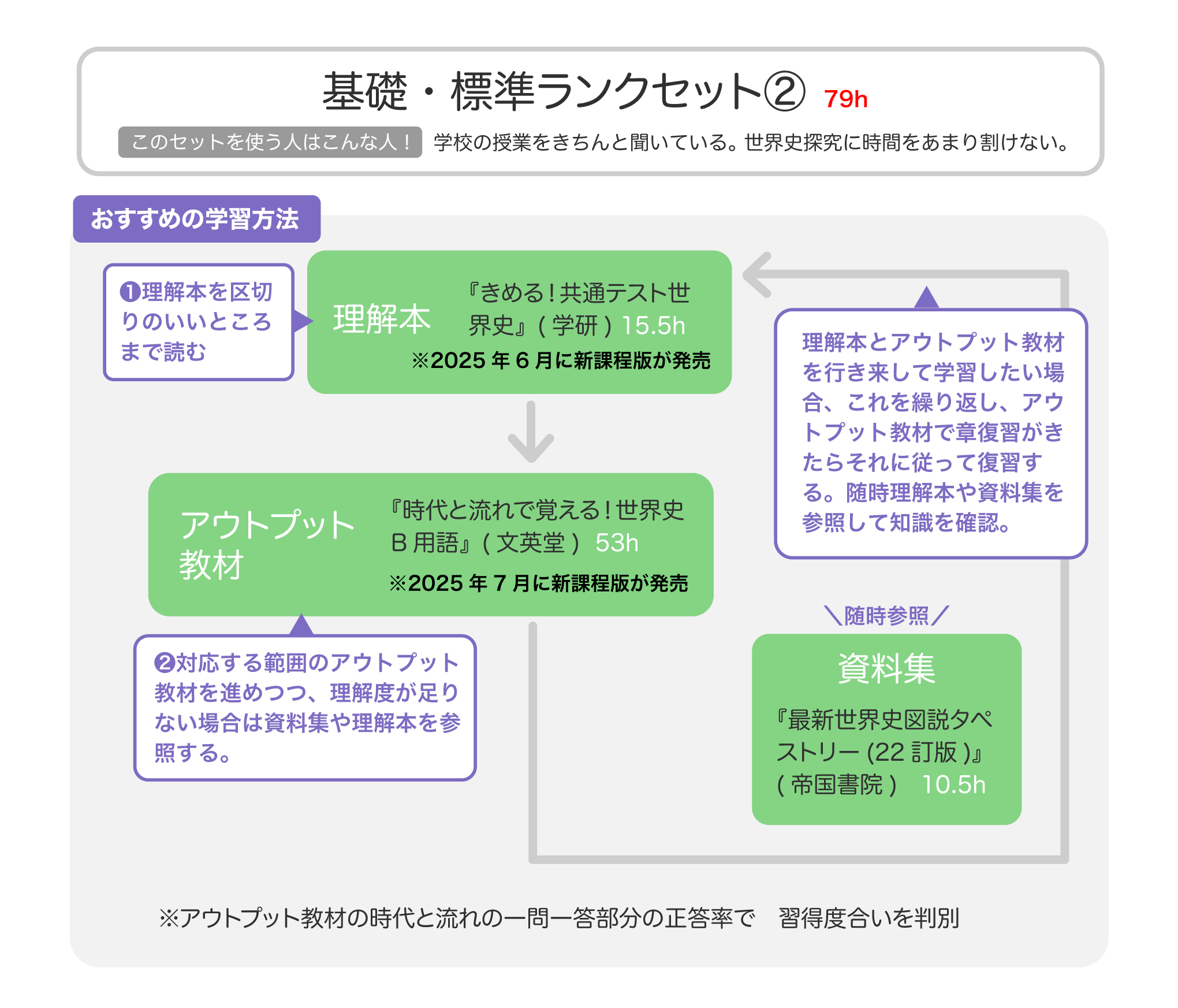

基礎・標準ランクセット②79h

基礎・標準ランクセットルートまとめ

1

『よくわかる高校世界史探究』(学研)

【所要時間】25h ①理解本 ②教科書や授業の内容理解に役立つ参考書で、初学者にも分かりやすいように世界史探究の大枠が丁寧に説明されています。見やすく分かりやすく世界史の重要ポイントが表や図を使って簡潔にまとめられているため、まず世界史探究の基礎部分を学びたいと考える人の入門書として最適と考え、本書を採用しました。③本書の問題の収録数は少ないので1章で区切ってまとめ本『世界史探究ルーズリーフ参考書』に進み、学習した内容を整理し、アウトプット教材に取り組むことで、知識がより効率的に定着することが期待できます。また、本書を読む際は時代の流れや背景、地図や図表のイメージをしっかりと意識することで、その後のアウトプットをより効果的にできるでしょう。ただし、国公立や難関私大で出題される用語は掲載されていません。難関ランクにレベルアップする場合は、必要に応じて他の理解本を利用する必要があるので注意してください。

参考書の使い方はこちら

2

『世界史探究ルーズリーフ参考書』(学研)

【所要時間】23h ①まとめ本 ②各テーマを穴埋めしながら授業ノートのようにまとめ、ルーズリーフならではの自由度で好きなようにページをカスタマイズできる一冊です。本書では、世界史探究で重要な、タテの意識(どの時代に・どの順序で)とヨコの意識(どの地域で)を持って知識を整理することができます。歴史的人物のイラストや変遷を一望できる地図、時代ごとに出来事をまとめられる年表などが豊富に掲載されているので、基礎ランクから難関ランクまでビジュアルで理解して覚えるのに最適なまとめ本として本書を採用しました。③理解本で学習した内容の整理には向いていますが、知識の定着を測ることには適していません。習熟度合いは一問一答などの問題集で測りましょう。

参考書の使い方はこちら

3

『山川一問一答世界史』〈★5以上〉(山川出版社)

【所要時間】〈★5以上〉58.5h ①一問一答 ②教科書準拠の一問一答であり、共通テストから最難関国公立大までの広い範囲の用語が掲載されています。教科書の流れや言葉の言い回しをそのままに学べるほか、教科書への掲載数をもとに7つの★によって分けた頻出度が一目で判断できるのが大きな特徴です。この特徴を踏まえ、教科書の流れに沿って習熟度合いが測れることや、二次試験における記述問題対策にも適していることから、本書を基礎ランクから最難関ランクまで幅広く採用しました。 ③構成はシンプルでイラストや図表も無いため、教科書や理解本、資料集を併用して進めることが必要です。基礎・標準ランクでは、全ての用語を覚えるとオーバーワークのため、重要度★5以上の問題のみ取り組みます。なおこの基準は、本書が準拠している『世界史用語集』に記載された重要語句の範囲をもとに判断しています。

参考書の使い方はこちら

4

『最新世界史図説タペストリー(22訂版)』(帝国書院)

【所要時間】10.5h ①資料集 ②教科書や理解本には載っていない地図や写真、細かい説明が沢山載っており、学習内容をさらに深められます。 ③学習の補助として使いましょう。本書に載っている細かい知識が入試で問われる事は少ないため、隅々までこだわって覚えようとする必要はありません。ただ気になることを調べたい時や視覚的に頭に入れたい時に有用です。

参考書の使い方はこちら

5

『きめる!共通テスト世界史』(学研)

【所要時間】15.5h ①理解本 ②世界史の基本となる「通史」の基本的な知識を豊富なイラストや地図とともに解説した一冊です。共通テストで問われる重要な知識が、頻出ポイントを押さえた「世界史のツボ」や簡略化された図表でまとめられているため、時間をかけずに共通テストの頻出テーマを学習できると考え、本書を採用しました。③本書は問題が収録されていないため、理解本を区切りのいいところまで読んだ後『時代と流れで覚える!世界史B用語』で学習した内容のまとめと演習を同時に行います。ただし、国公立や難関私大の二次試験で出題される用語をカバーしているわけではないため、難関ランク以上にレベルアップする場合は資料集をしっかり使うなど注意してください。

参考書の使い方はこちら

6

『時代と流れで覚える!世界史B用語』(文英堂)

【所要時間】53h ①まとめ本・暗記本 ②基礎から難関レベルまで網羅した用語を、「時代」「場所」「流れ」の3点から短文・空欄補充の形式で同時に学ぶことができるマルチな一冊です。左ページの地図や表では「時代」と「場所」を、右ページの空欄補充では用語と用語のつながりを理解することを通して「流れ」を学習できるため、まとめ本と一問一答の要素が両方入っているといえます。これらの特徴から、本書は膨大な世界史の学習量を少しでもコンパンクトにまとめられるとして採用しました。③基礎・標準ランクで使う場合はまず右ページの一問一答を答えられるようにすることや右ページの文章を読んで理解できているかをチェックすることが重要です。慣れてきたら穴埋め問題のみに取り組むのではなく、他の赤字の用語もしっかりと覚えましょう。本書によって全体の習熟度合いを測るため、間違えた問題にはマークをつける、分析するなどして取り組みます。

参考書の使い方はこちら

世界史探究の参考書ルート【難関ランクセット】

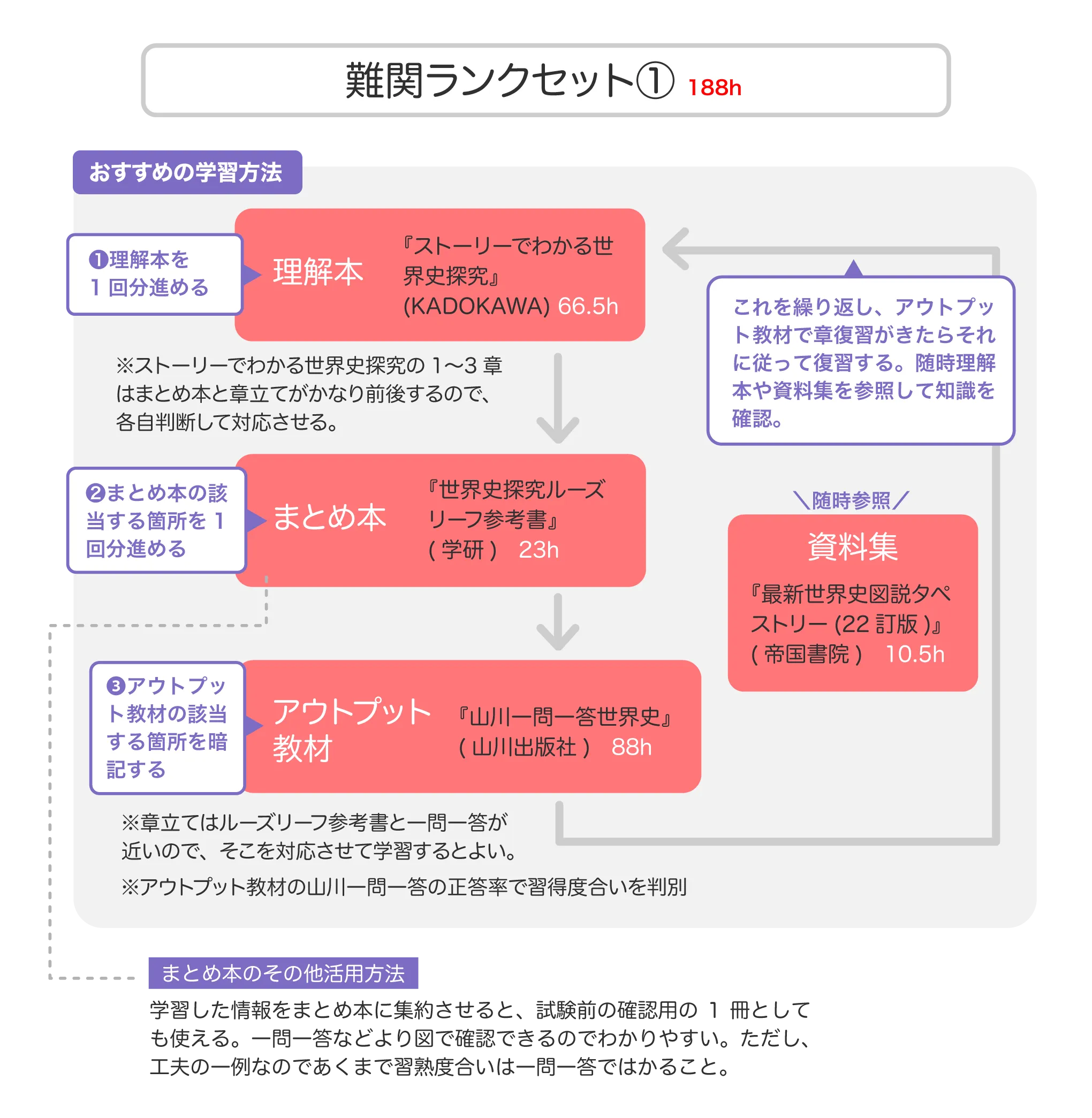

難関ランクセット①188h

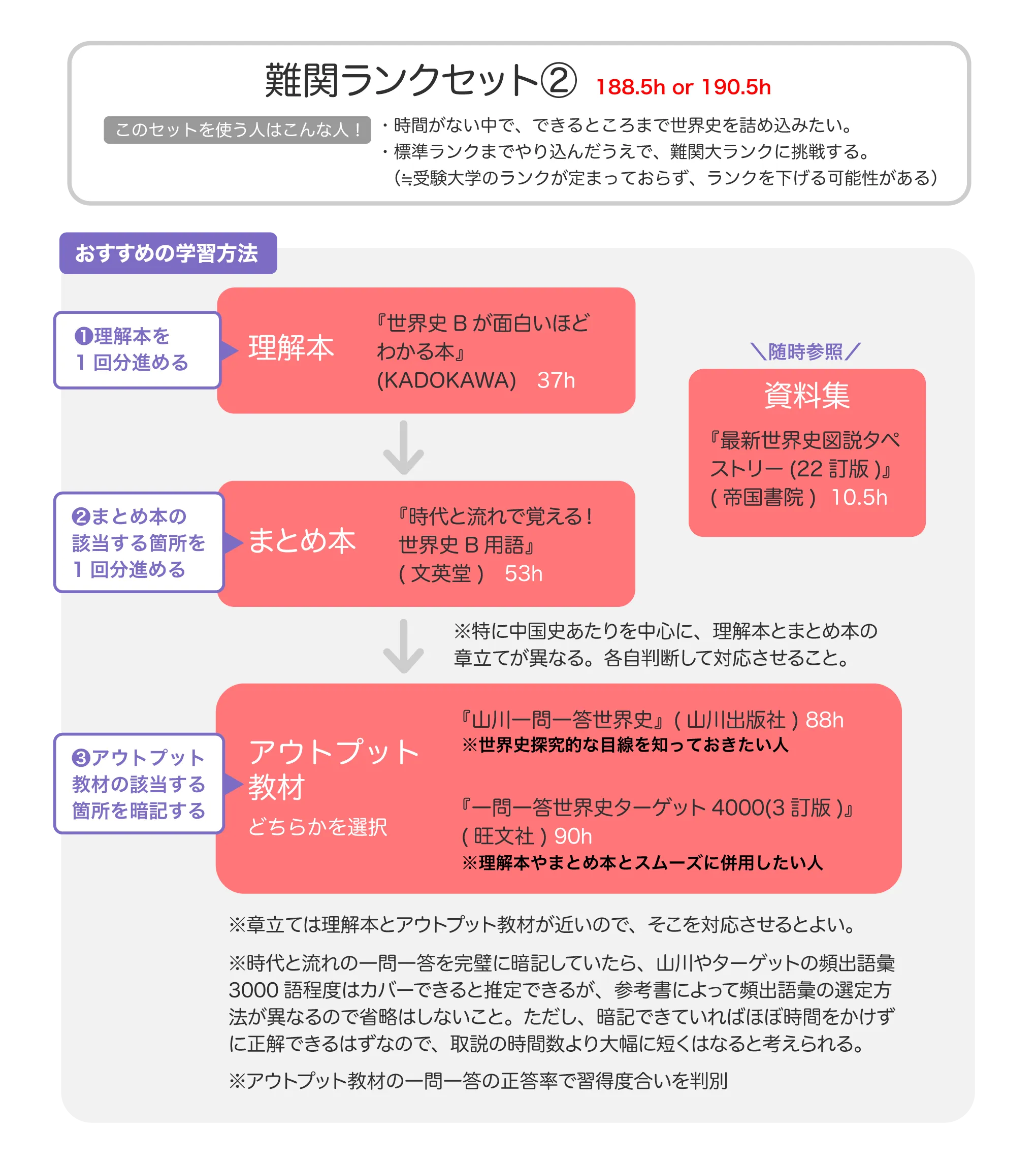

難関ランクセット②188.5h or 190.5h

難関ランクセットルートまとめ

1

『ストーリーでわかる世界史探究【古代・中世・近世】』(KADOKAWA)

【所要時間】32.5h ①理解本 ②世界史を暗記科目ではなく「生きた人間が織りなしたドラマ」として理解するという構想の下、【古代・中世・近世】で起きた出来事の「背景」や「影響」をエピソード仕立てで読みやすいよう丁寧に解説している一冊です。難関私大や国公立大で出題される細かい知識までカバーされているほか、ストーリーとしての出来事の相関や時代・地域の流れを論理的に解説しているため、共通テストレベルの基礎知識から二次試験で問われるような細かい知識まできちんと理解して覚えられると考え、本書を採用しました。③2冊構成で1000ページを超えるほど文量が多いため、1回分取り組んだら該当箇所について『世界史探究ルーズリーフ参考書』を使った復習や『山川一問一答世界史』でのアウトプットをこまめに欠かせず行い、ストーリーと知識をしっかり紐づけておきましょう。ただし本書の1~3章はまとめ本と章立てがかなり前後するので各自対応させて演習を行ってください。特に、本書の6章あたりにあるイスラーム世界の成立などの項目に注意が必要です。

参考書の使い方はこちら

2

『ストーリーでわかる世界史探究【近代・現代】』(KADOKAWA)

【所要時間】34h ①理解本 ②世界史を暗記科目ではなく「生きた人間が織りなしたドラマ」として理解するという構想の下、【近代・現代】で起こった出来事の「背景」や「影響」をエピソード仕立てで読みやすいよう丁寧に解説している一冊です。難関私大や国公立大で出題される細かい知識までカバーされているほか、ストーリーとしての出来事の相関や時代・地域の流れを論理的に解説しているため、共通テストレベルの基礎知識から二次試験で問われるような細かい知識まできちんと理解して覚えられると考え、本書を採用しました。③二冊構成で1000ページを超えるほど文量が多いので、1回分取り組んだら『世界史探究ルーズリーフ参考書』を使った復習や『山川一問一答世界史』でのアウトプットをこまめに欠かせず行い、ストーリーと知識をしっかり紐づけておきましょう。

参考書の使い方はこちら

3

『世界史探究ルーズリーフ参考書』(学研)

【所要時間】23h ①まとめ本 ②各テーマを穴埋めしながら授業ノートのようにまとめ、ルーズリーフならではの自由度で好きなようにページをカスタマイズできる一冊です。本書では、世界史探究で重要な、タテの意識(どの時代に・どの順序で)とヨコの意識(どの地域で)を持って知識を整理することができます。歴史的人物のイラストや変遷を一望できる地図、時代ごとに出来事をまとめられる年表などが豊富に掲載されているので、基礎ランクから難関ランクまでビジュアルで理解して覚えるのに最適なまとめ本として本書を採用しました。③理解本で学習した内容の整理には向いていますが、知識の定着を測ることには適していません。習熟度合いは一問一答などの問題集で測りましょう。

参考書の使い方はこちら

4

『山川一問一答世界史』(山川出版社)

【所要時間】88h、〈★5以上〉58.5h、〈★4以下〉29.5h ①一問一答 ②教科書準拠の一問一答であり、共通テストから最難関国公立大までの広い範囲の用語が掲載されています。教科書の流れや言葉の言い回しをそのままに学べるほか、教科書への掲載数をもとに7つの★によって分けた頻出度が一目で判断できるのが大きな特徴です。この特徴を踏まえ、教科書の流れに沿って習熟度合いが測れることや、二次試験における記述問題対策にも適していることから、本書を基礎ランクから最難関ランクまで幅広く採用しました。 ③構成はシンプルでイラストや図表も無いため、教科書や理解本、資料集を併用して進めることが必要です。また、教科書中心の内容であるため、難関私大で出題されるような細かい知識までカバーできていません。難関私大志望者で世界史を得点源にしたい人は『世界史B一問一答【完全版】(3rd edition)』がおすすめです。なお、本書には同出版社の『世界史用語集』に対応したページ数が記載されているため、時間に余裕がある限りは復習に役立てるとよいでしょう。

参考書の使い方はこちら

5

『最新世界史図説タペストリー(22訂版)』(帝国書院)

【所要時間】10.5h ①資料集 ②教科書や理解本には載っていない地図や写真、細かい説明が沢山載っており、学習内容をさらに深められます。 ③学習の補助として使いましょう。本書に載っている細かい知識が入試で問われる事は少ないため、隅々までこだわって覚えようとする必要はありません。ただ気になることを調べたい時や視覚的に頭に入れたい時に有用です。

参考書の使い方はこちら

6

『世界史Bが面白いほどわかる本』(KADOKAWA)

【所要時間】37h ①理解本 ②歴史的事実の”物語性”に焦点を当て、講義形式で共通テストで問われる基本的知識からレベルの高い内容まで広く解説されている一冊です。教科書の情報をただ整理するのではなく、「ストーリー」として面白く分かりやすく記憶に残りやすいよう構成されています。学習時に疑問を持つであろうポイントも過不足なく解説されているため、歴史的出来事のつながりを理解することが必要な難関ランク以上でも高得点を狙うことが可能であると考え、本書を採用しました。③本書を1テーマ分読んだ後はなるべく時間を空けずにまとめ本やアウトプット教材で該当する箇所の演習に取り組むのがおすすめです。ただし、特に取り組んでほしい中国史はまとめ本『時代と流れで覚える!世界史B用語』と章立てが異なるので章立てが似ているアウトプット教材と対応させるなどしてセット学習を行いましょう。

参考書の使い方はこちら

7

『時代と流れで覚える!世界史B用語』(文英堂)

【所要時間】53h ①まとめ本・暗記本 ②基礎から難関レベルまで網羅した用語を、「時代」「場所」「流れ」の3点から短文・空欄補充の形式で同時に学ぶことができるマルチな一冊です。さらに、左ページの地図や表では「時代」と「場所」を、右ページの空欄補充では用語と用語のつながりを理解することを通して「流れ」を学習できるため、まとめ本と一問一答の要素が両方入っているといえます。これらの特徴から、本書は膨大な世界史の学習量を少しでもコンパンクトにまとめられるとして採用しました。③難関ランクではまとめ本として使用するため、右ページだけでなく左ページの図や表の穴埋めにも取り組み、地理的関係や比較関係を押さえるようにしてください。一問一答で間違えた問題は、理解本と本書の両方で確認し、知識をまとめ直す作業も忘れず行いましょう。

参考書の使い方はこちら

8

『一問一答世界史ターゲット4000(3訂版)』(旺文社)

【所要時間】90h、〈基本の2170問〉47.5h、〈標準の920問〉20.5h、〈応用の910問〉22h ①一問一答 ②本書は、大学入試に必要な4000語を章ごとに「入試基礎レベル」「上位私大レベル」「難関大レベル」に分けて一問一答形式で提供しています。自分の目標に応じてレベルを選択し、集中的かつ効率的に学習できるため、段階的にレベルを上げることも可能です。自分の理解本やまとめ本のレベルと合わせながら学習できることから、本書を採用しました。 ③本書は私大の内容一致問題にも対応しており、暗記を意識して問題文を熟読することで効果的に対策できます。本書によって全体の習熟度合いを測るため、間違えた問題にはマークをつける、分析するなどして取り組んでください。

参考書の使い方はこちら

世界史探究の参考書ルート【最難関ランク】

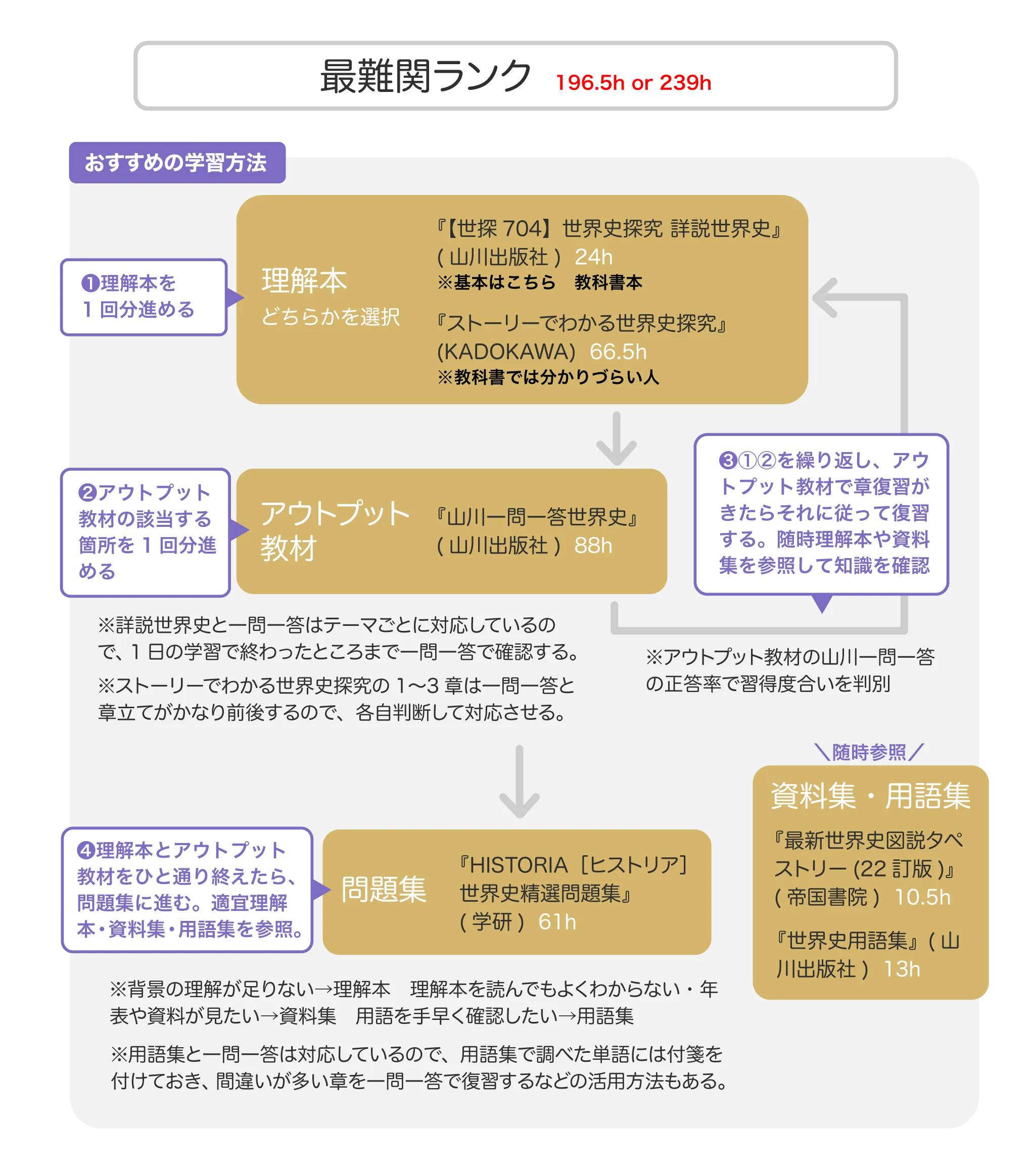

最難関ランク196.5h or 239h

最難関ランクセットルートまとめ

1

『【世探704】世界史探究 詳説世界史』(山川出版社)

【所要時間】24h ①教科書(理解本) ②教科書の文体で世界史の知識やその流れが簡潔かつ綺麗な文章でまとめられている一冊です。最難関国公立大の二次試験では本教科書の流れに沿った説明や本文に込められた時代的背景・意義への理解が求められることから、本書を採用しました。③時代の流れや細かい事象を把握するには読みにくく、ある程度内容への理解が無いと本文をしっかりと読むことはできないため注意が必要です。読み進めるのに苦労する場合は、『ストーリーでわかる世界史探究』をまず読むなどして学習を進めるとよいでしょう。しかしいずれの場合であっても二次試験対策には本教科書を読み解くことが欠かせないので、ある程度知識がついた時点で本書に移行するなど、世界史探究に割ける時間を考慮しつつ調整する必要があります。

参考書の使い方はこちら

2

『ストーリーでわかる世界史探究【古代・中世・近世】』(KADOKAWA)

【所要時間】32.5h ①理解本 ②世界史を暗記科目ではなく「生きた人間が織りなしたドラマ」として理解するという構想の下、【古代・中世・近世】で起きた出来事の「背景」や「影響」をエピソード仕立てで読みやすいよう丁寧に解説している一冊です。難関私大や国公立大で出題される細かい知識までカバーされているほか、ストーリーとしての出来事の相関や時代・地域の流れを論理的に解説しているため、共通テストレベルの基礎知識から二次試験で問われるような細かい知識まできちんと理解して覚えられると考え、本書を採用しました。③2冊構成で1000ページを超えるほど文量が多いため、1回分取り組んだら該当箇所について『世界史探究ルーズリーフ参考書』を使った復習や『山川一問一答世界史』でのアウトプットをこまめに欠かせず行い、ストーリーと知識をしっかり紐づけておきましょう。ただし本書の1~3章はまとめ本と章立てがかなり前後するので各自対応させて演習を行ってください。特に、本書の6章あたりにあるイスラーム世界の成立などの項目に注意が必要です。

参考書の使い方はこちら

3

『ストーリーでわかる世界史探究【近代・現代】』(KADOKAWA)

【所要時間】34h ①理解本 ②世界史を暗記科目ではなく「生きた人間が織りなしたドラマ」として理解するという構想の下、【近代・現代】で起こった出来事の「背景」や「影響」をエピソード仕立てで読みやすいよう丁寧に解説している一冊です。難関私大や国公立大で出題される細かい知識までカバーされているほか、ストーリーとしての出来事の相関や時代・地域の流れを論理的に解説しているため、共通テストレベルの基礎知識から二次試験で問われるような細かい知識まできちんと理解して覚えられると考え、本書を採用しました。③2冊構成で1000ページを超えるほど文量が多いので、1回分取り組んだら『世界史探究ルーズリーフ参考書』を使った復習や『山川一問一答世界史』でのアウトプットをこまめに欠かせず行い、ストーリーと知識をしっかり紐づけておきましょう。

参考書の使い方はこちら

4

『山川一問一答世界史』(山川出版社)

【所要時間】88h、〈★5以上〉58.5h、〈★4以下〉29.5h ①一問一答 ②教科書準拠の一問一答であり、共通テストから最難関国公立大までの広い範囲の用語が掲載されています。教科書の流れや言葉の言い回しをそのままに学べるほか、教科書への掲載数をもとに7つの★によって分けた頻出度が一目で判断できるのが大きな特徴です。この特徴を踏まえ、教科書の流れに沿って習熟度合いが測れることや、二次試験における記述問題対策にも適していることから、本書を基礎ランクから最難関ランクまで幅広く採用しました。 ③構成はシンプルでイラストや図表も無いため、教科書や理解本、資料集を併用して進めることが必要です。また、教科書中心の内容であるため、難関私大で出題されるような細かい知識までカバーできていません。難関私大志望者で世界史を得点源にしたい人は『世界史B一問一答【完全版】(3rd edition)』がおすすめです。なお、本書には同出版社の『世界史用語集』に対応したページ数が記載されているため、時間に余裕がある限りは復習に役立てるとよいでしょう。

参考書の使い方はこちら

5

『HISTORIA[ヒストリア]世界史精選問題集』(学研)

【所要時間】61h ①問題集 ②実際の入試で出題された過去問をベースにオリジナル問題を加えて作られた100題が掲載されています。この100題は単元における用語カバー率が高く、多様な出題方法によって詳細な解説ととも学習できる一冊です。基礎ランクから難関ランクまで網羅した知識を入試に近い形で確認できること、知識の確認だけではなく正しい選択肢や語彙を選ぶための解説がされていることから、一問一答から過去問演習への架け橋として最適な問題集であるといえます。一問一答でのアウトプットを終えたタイミングで自分の理解度や実践的な問題対応力を試す問題集として本書を採用しました。 ③実践形式の問題集なので、ある程度理解本や一問一答で知識を身につけてから取り組むことが必要です。そのため、初見で4割以上の正答率を取れない場合は、理解本や一問一答に戻ってインプットを繰り返し行ってください。

参考書の使い方はこちら

6

『最新世界史図説タペストリー(22訂版)』(帝国書院)

【所要時間】10.5h ①資料集 ②教科書や理解本には載っていない地図や写真、細かい説明が沢山載っており、学習内容をさらに深められます。 ③学習の補助として使いましょう。本書に載っている細かい知識が入試で問われる事は少ないため、隅々までこだわって覚えようとする必要はありません。ただ気になることを調べたい時や視覚的に頭に入れたい時に有用です。

参考書の使い方はこちら

7

『世界史用語集』(山川出版社)

【所要時間】13h ①用語集 ②全7点の「世界史探究」教科書から学習に必要な用語約5200語を収録した新課程版の用語集です。最難関私大で出題されるマニアックな用語も、本書には解説があることが多く、二次試験で高得点を取りたい人向けに採用しました。 ③理解本や問題集で新しく出会った単語や、理解の曖昧な基本単語を調べる辞書として使用しましょう。全ての用語と解説に目を通す必要はありませんが、一問一答と対応しているため適宜活用してください。

参考書の使い方はこちら

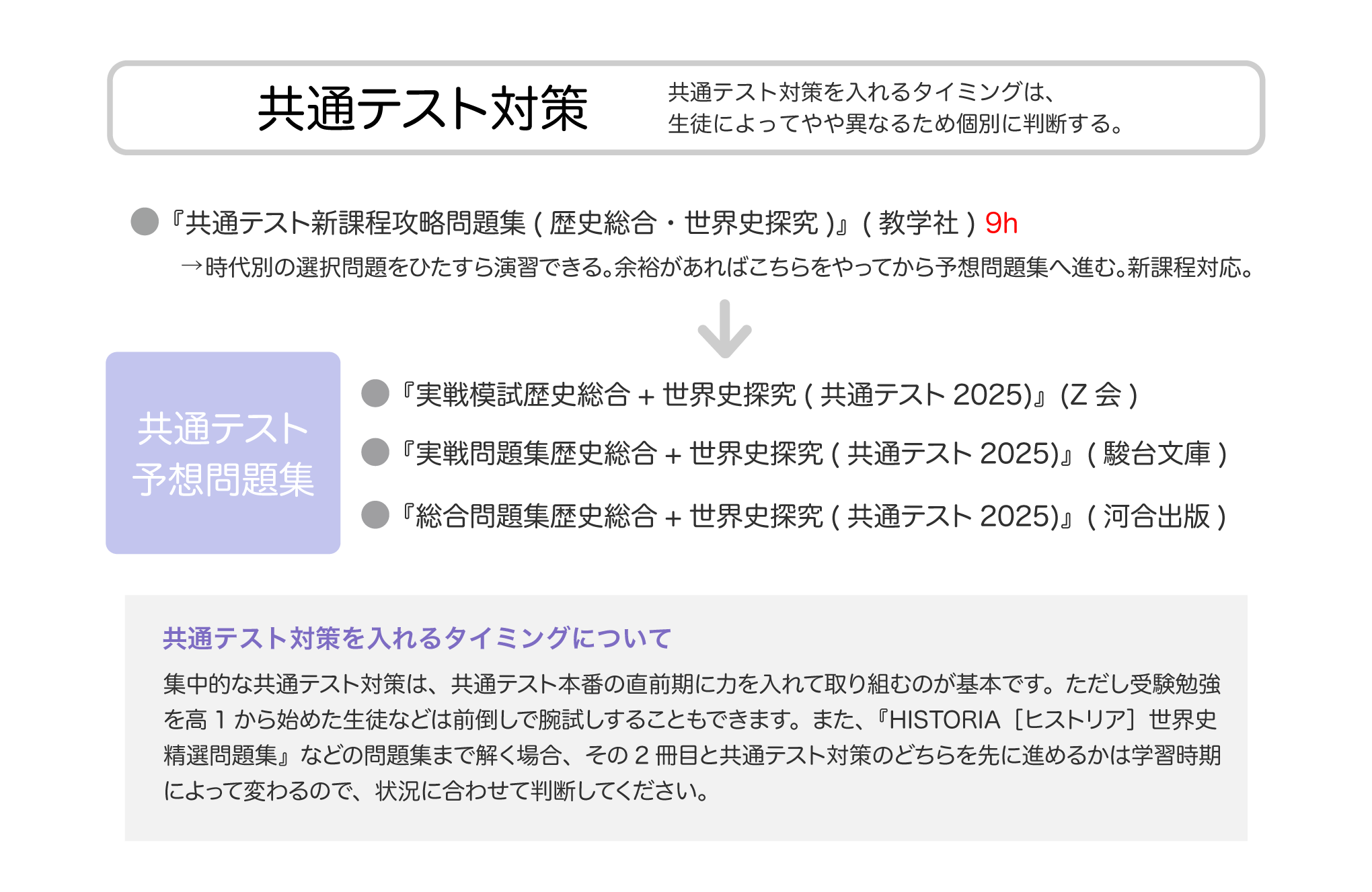

世界史探究の参考書ルート【共通テスト対策・オプション教材】

共通テスト対策

オプション教材

一問一答はこれらに変更してもよい。対応には注意すること。

- 『世界史B一問一答(完全網羅版)』(学研) 112h

レベル:〈★3〉61.5h〈★2〉30.5h〈★1〉20h - 『世界史B一問一答【完全版】(3rd edition)』(ナガセ) 110h

レベル:〈頻出度3〉64.5h〈頻出度2〉29h〈頻出度1〉16.5h - 『一問一答世界史ターゲット4000(3訂版)』(旺文社) 90h

レベル:〈基本の2170問〉47.5h〈標準の920問〉20.5h〈応用の910問〉22h

- 『元祖世界史の年代暗記法(4訂版)』(旺文社) 6.5h

年号を集中的に学習したい人はこちらを使用する。全てを通してやるというより、苦手な時代ごとに分けて使うのがおすすめ。

論述対策

志望大学の試験で出題される論述問題の字数や難易度を予め確認したうえで選ぶ。※難易度は、知識の組み合わせだけではなく、物事の関係性をどのくらいの解像度で理解していることが必要とされるのか、で判断します。

- メイン:『段階式世界史論述のトレーニング』(Z会) ※基本はこれ1冊で重要ポイントを押さえる

〜難関ランク〈序,1,2章〉45h

最難関ランク〈3,4章〉57.5h

- オプション:『判る!解ける!書ける!世界史論述(改訂版)』〈例題〉(河合出版) 149.5h

最難関ランクの大学を目指す人で、演習量を確保したい人が使用する。

共通テスト対策・オプション教材ルートまとめ

1

『共通テスト新課程攻略問題集(歴史総合・世界史探究)』(教学社)

【所要時間】9h ①共通テスト対策問題集 ②試作問題やプレテストを分析し、新課程の共通テストに対応した範囲と形式に沿った問題が「16世紀頃」と「第一次世界大戦期」で区切られて収録されています。問題だけでなくまとめのページもあり、復習しながら学習できる点も特徴の一つです。サンプル問題やプレテスト、試作問題の実際の問題から新課程の「思考力」が試される過去の共通テスト問題が時代ごとに収録されており、共通テスト形式の問題に慣れるためには最適であると考え、本書を採用しました。過去問演習の前のステップアップとして使用してください。 ③充実した内容ではありますが、1冊だけでは共通テスト対策として不十分です。本書の後に過去問やその他の共通テスト予想問題集などへ進むようにしてください。時間がない場合は本書を飛ばして各予備校が出版する予想問題集に取り組みましょう。

参考書の使い方はこちら

2

『世界史B一問一答(完全網羅版)』(学研)

【所要時間】112h、〈★3〉61.5h、〈★2〉30.5h、〈★1〉20h ①一問一答 ②本書は、共通テストレベルから難関大で出題される細かい知識までをレベル別にカバーしており、難関国公立や難関私大で出題される参考書で不足しがちな用語も網羅している一冊です。「必修レベル」「国公立・中堅私大レベル」「難関私大レベル」でレベル分けされているため段階的な学習が可能であり、チェックボックスを活用した反復学習は漏れている基礎から発展レベルまでの用語を確認・復習するのに役立ちます。しかし、理解本や教科書本、まとめ本などとの対応から、本書をオプション教材として採用しました。 ③ボリュームが多いため、最初から全部を完璧にしようとせず、レベルに合わせて難易度を上げていきます。まずは理解本やまとめ本で内容を理解してから本書で知識を定着させましょう。

参考書の使い方はこちら

3

『世界史B一問一答【完全版】(3rd edition)』(ナガセ)

【所要時間】110h、〈★3〉64.5h、〈★2〉 29h、〈★1〉16.5h ①一問一答 ②本書は、共通テストレベルから難関大で出題される細かい知識までを頻出度別に約6000語収録しており、用語をレベル分けしつつも、問題文によって体系的に暗記していく「スパイラル方式」での学習が可能な構成になっています。難関国公立大や難関私大で出題される参考書で不足しがちな用語まで網羅しており、「共通テスト・国公私大レベル」「難関私大レベル」「マニアックレベル」でレベル分けされているため、自身の目指すレベルに応じた学習が可能です。一問一答形式での学習だけでなく問題文を使った空欄補充での学習もできることから、効率的・多角的に用語を学ぶことができると考え、本書をオプション教材として採用しました。 ③ボリュームが多いため、最初から全部を完璧にしようとせず、レベルに合わせて難易度を上げていくことが必要です。「スパイラル方式」を活用しながら、繰り返し知識を確認して理解を深めていくことが肝心です。まずは理解本やまとめ本で内容を理解してから本書で知識を定着させましょう。

参考書の使い方はこちら

4

『一問一答世界史ターゲット4000(3訂版)』(旺文社)

【所要時間】90h、〈基本の2170問〉47.5h、〈標準の920問〉20.5h、〈応用の910問〉22h ①一問一答 ②本書は、大学入試に必要な4000語を章ごとに「入試基礎レベル」「上位私大レベル」「難関大レベル」に分けて一問一答形式で提供しています。自分の目標に応じてレベルを選択し、集中的かつ効率的に学習できるため、段階的にレベルを上げることも可能です。自分の理解本やまとめ本のレベルと合わせながら学習できることから、本書を採用しました。 ③本書は私大の内容一致問題にも対応しており、暗記を意識して問題文を熟読することで効果的に対策できます。本書によって全体の習熟度合いを測るため、間違えた問題にはマークをつける、分析するなどして取り組んでください。

参考書の使い方はこちら

5

『元祖世界史の年代暗記法(4訂版)』(旺文社)

【所要時間】6.5h ①年代暗記 ②整序問題や記述問題でも年号を暗記しておくことが効果的であり、共通テスト受験者や難関国公立・難関私大を受ける人にはオプション教材としておすすめです。単なる年号暗記ではなく事象やその時代背景に関する説明もついていて、復習しながら年号を確認することができます。 ③用語の意味や時代の流れをある程度頭に入れてから年号を暗記しましょう。目指すランクが上がれば上がるほど学習に必要な時間数が増えていくため時間配分を考慮しつつ、一問一答や問題集をやっていても年号暗記が苦手な場合に取り組んでみるとよいでしょう。

参考書の使い方はこちら

6

『段階式世界史論述のトレーニング』(Z会)

【所要時間】102.5h、〈序,1,2章〉45h、〈3章〉26.5h、〈4章〉31h ①論述問題集 ②小論述から大論述まで徐々にステップアップしながら論述問題の対策ができる問題集です。簡潔で分かりやすい解説や採点ポイントなどの過不足ない内容が自習に向いているため、論述対策のメイン教材として採用しました。 ③本書は章が進むにつれて制限字数が増えていく構成なので、志望校の制限字数に近い章まで取り組みましょう。論述対策に入る段階で通史の知識は一通り頭に入っていることが望ましいですが、時間がない場合は教科書などの記述を参考に書く練習をすることも効果的です。

参考書の使い方はこちら

7

『判る!解ける!書ける!世界史論述(改訂版)』〈例題〉(河合出版)

【所要時間】149.5h ①論述問題集 ②例題75問、練習問題116問と非常に掲載問題数が多い論述問題集です。本書に取り組むことで論述問題でよく問われるテーマを網羅できます。ただし、練習問題は解答例のみで解説がなく、例題も解説、解答例はあれど採点ポイントが書かれていないので、初学者向けではありません。最難関国公立大志望で、大論述の問題演習を積みたい生徒向けに採用しました。 ③本書は、論述問題の解き方の基礎を知っている生徒が『段階式世界史論述のトレーニング』では大論述の演習が足りないと感じた場合に、差し替えて使用するものです。ただし、特に現役生にとっては本書の全問を解ききるほどの時間を確保するのは難しいでしょう。そのため、まずは例題を中心に取り組み、可能な分だけ練習問題を補うように学習するのがおすすめです。

参考書の使い方はこちら